Calculs biliaires (lithiases biliaires)

Les calculs biliaires, que l’on nomme aussi lithiase biliaire ou cholélithiase, sont la formation de petites pierres à l’intérieur de la vésicule biliaire, l’organe qui emmagasine la bile sécrétée par le foie. Cette bile est composée de différentes substances qui peuvent se déposer et se cristalliser dans la vésicule. Ce sont ces cristaux qui peuvent former des calculs. Leur composition exacte peut varier selon les pays et les régions. Chez nous, ils sont tous principalement composés de cholestérol, le reste du calcul étant formé par la bilirubine (pigment jaune) et le calcium, dans des proportions variables. Leur forme, leur taille et leur nombre diffèrent aussi d’un individu à l’autre.

On estime que 10 à 20 % de la population en a, mais dans plus de 80 % des cas ils n’entraînent aucune gêne et passent inaperçus. Chez certaines personnes, ils peuvent cependant obstruer la sortie de la vésicule ou les conduits qui mènent la bile vers les intestins et entraîner des symptômes comme une douleur sévère.

Les facteurs de risque

On ne sait pas exactement ce qui déclenche la formation de calculs, mais divers facteurs de risque ont été mis en évidence :

- Les femmes en développent deux fois plus souvent que les hommes

- le risque augmente avec l’âge

- les grossesses

- le recours aux œstrogènes à la ménopause

- la pilule contraceptive

- le patrimoine génétique

- la surcharge pondérale et la perte de poids trop rapide

- le manque d’activité physique

- le diabète de type 2 et la dyslipidémie (concentration anormale du taux de gras dans le sang)

- une alimentation malsaine : grande consommation de sucres simples et d’acides gras saturés, consommation réduite de fibres alimentaires.

- certaines maladies (cirrhose, maladie de Crohn) et quelques médicaments.

Le rôle de la bile

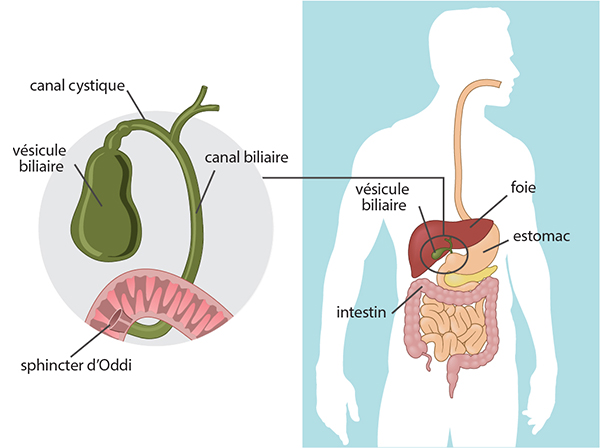

La bile contribue notamment à la digestion des graisses et à l’absorption des vitamines. Elle aide également à évacuer de l’organisme certains produits de déchets. Produite par le foie, elle passe par le canal biliaire pour aboutir finalement dans l’intestin. Mais elle transite d’abord par la vésicule biliaire. En effet, le canal biliaire est également relié à la vésicule par un petit conduit latéral, le canal cystique. Entre les repas, la vésicule est détendue et le sphincter d’Oddi (jonction entre le canal biliaire et l’intestin) est fermé. Dans ces conditions, la bile peut s’écouler dans la vésicule, où elle est emmagasinée et concentrée. Après un repas, la vésicule se contracte et le sphincter d’Oddi s’ouvre. La bile est alors envoyée dans l’intestin. Quelques heures plus tard, la vésicule se relâche et recommence à emmagasiner de la bile.

Chez la majorité des personnes, les calculs sont asymptomatiques et n’engendrent aucun problème. Parfois, les symptômes des calculs peuvent être peu prononcés et se limiter à une sensation d’indigestion, par exemple.

Coliques

Lorsque des symptômes plus intenses apparaissent, il s’agit le plus souvent d’une colique biliaire. Rarement grave, la douleur est néanmoins sévère, d’apparition brusque ou atteint son pic en quelques minutes. Son intensité reste à peu près constante, pour disparaître au bout d’un quart d’heure à quelques heures, selon les cas. Elle s’accompagne fréquemment de nausées, parfois de vomissements. Elle se situe en général au milieu de la partie supérieure de l’abdomen ou dans sa partie droite, juste sous les côtes. Il arrive qu’elle irradie vers le dos et l’épaule droite.

La douleur ressentie a pour origine une obstruction par un calcul. Le plus souvent, l’obstruction se situe à l’embouchure de la vésicule ou dans le canal cystique. Mais des calculs peuvent aussi se retrouver plus loin dans les voies biliaires. L’obstruction provoque une distension douloureuse de la vésicule et du canal obstrué. Dans la majorité des cas, après un certain temps, l’obstruction cesse, par exemple parce que le calcul retombe dans la vésicule. A ce moment, la douleur disparaît.

Complications

La colique biliaire n’est en règle générale pas dangereuse. Néanmoins, des complications peuvent survenir. La plus répandue est une inflammation de la vésicule, appelée cholécystite. Ici aussi, le problème est dû à une obstruction par un calcul biliaire. Mais, une inflammation va se développer. A la douleur de type colique biliaire anormalement longue (plus de 4 à 6h, voire plus selon les sources) s’ajoute une forte fièvre. La cholécystite aigüe requiert une attention médicale rapide. Non traitée, elle peut déboucher sur une perforation de la vésicule, potentiellement mortelle.

Les calculs biliaires peuvent entraîner d’autres complications plus rares, comme la pancréatite aiguë et l’angiocholite (une infection des voies biliaires), nécessitant des examens et traitements spécifiques.

Les complications surviennent surtout chez les personnes âgées.

Les calculs sont souvent découverts par hasard, à l’occasion d’une échographie abdominale pour de tout autres raisons.

Les symptômes ressentis par le patient lorsqu’il y en a ne suffisent pas à établir un diagnostic sûr. Ils ne sont en effet guère spécifiques aux calculs et peuvent découler d’un ulcère de l’estomac ou d’un reflux gastro-oesophagien, par exemple. Une échographie doit donc confirmer la présence de pierres. Le médecin s’assurera ensuite, via des examens complémentaires (prise de sang, test d’urine…), que les calculs sont la véritable cause des plaintes en excluant d’autres possibilités.

La présence de calculs biliaires dans le conduit principal (canal cholédoque) est plus difficile à détecter à l’échographie. Dans ce cas, une CPRE (cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique) offre une solution. Il s’agit d’une sorte d'endoscopie (tube mince et flexible inséré par voie orale) qui permet d’observer et de traiter les maladies affectant les canaux biliaires et le canal pancréatique.

Si le médecin suspecte une complication, diverses analyses de laboratoire peuvent être effectuées pour préciser le diagnostic. D’autres examens peuvent alors être nécessaires (prise de sang, scan, résonance magnétique…).

Les antidouleurs

Les antidouleurs sont la première solution proposée lors d’une crise. En cas de cholécystite par contre, un antibiotique peut être prescrit.

L’opération

Lorsque cela ne suffit pas, on enlève la vésicule et les calculs qu’elle contient (cholécystectomie). Après ablation, la bile va directement dans l’intestin, sans plus transiter par la vésicule qui n’est pas un organe vital. Il semble que, chez certains patients, cela puisse entraîner certains désagréments généralement bénins et transitoires : flatulences, ballonnements ou diarrhée.

De nos jours, l’opération se fait normalement par laparoscopie. Sous anesthésie, on introduit une caméra miniature et les instruments nécessaires à travers quelques petites incisions. Cette intervention, moins invasive que la chirurgie classique, permet une plus petite cicatrice (2 à 3 cm au lieu de 10 à 15 cm), une hospitalisation plus courte (retour chez soi le jour même ou le lendemain), moins de douleurs postopératoires et un rétablissement plus rapide (retour aux activités normales après 1 à 2 semaines). Cependant, dans environ 10 % des cas, le chirurgien se rend compte au cours de l’intervention que la situation nécessite malgré tout une opération classique.Comme toute opération, l’intervention n’est pas sans risques : saignements, infections, calculs qui tombent dans la cavité abdominale, blessures au foie ou aux voies biliaires… sont à prendre en compte. La complication la plus crainte est une blessure aux voies biliaires, pas toujours visible immédiatement, mais qui peut avoir de graves conséquences à long terme.

Les autres traitements non chirurgicaux

Il existe également plusieurs traitements non chirurgicaux qui visent à éliminer les calculs tout en conservant la vésicule.

- La thérapie de dissolution par voie orale via des comprimés d’acides biliaires est la principale alternative. Elle n’est envisageable que pour des pierres de cholestérol de petite taille, et uniquement chez certains patients. Le diamètre initial de calculs biliaires est considéré comme le facteur le plus important. Le bon fonctionnement de la vésicule biliaire est également nécessaire afin d'éliminer les débris résiduels des calculs et de réduire au minimum le risque de réapparition. L’inconvénient est la lenteur : la réduction des pierres d’en moyenne 1 mm/mois nécessite parfois plus de deux ans de traitement, et ne convient pas en cas d'urgence.

- La dissolution chimique : un solvant chimique est introduit dans la vésicule via un cathéter afin de dissoudre les pierres. Cette technique n’est efficace que sur les pierres de cholestérol et ne peut être utilisée que chez les patients présentant un risque plus élevé de complications chirurgicales. Non dénuée de risques, elle n’est en pratique guère utilisée.

- La lithotritie percutanée permet de fragmenter les calculs. Des impulsions d'énergie sont transmises dans la vésicule biliaire par l'intermédiaire d'un cathéter afin de réduire la taille des pierres afin qu’elles puissent s’évacuer. Il faut plusieurs traitements s’étalant sur plusieurs semaines et le résultat n’est pas définitif.

- La lithotritie extracorporelle par ondes de choc : les ondes générées hors de l’organisme sont dirigées vers la vésicule afin de broyer les pierres. Des médicaments sont ensuite utilisés pour dissoudre les fragments dont le diamètre ne dépasse plus quelques millimètres. Le succès du traitement dépend du bon fonctionnement de la vésicule biliaire, du nombre, de la taille et de la composition des pierres.

Le principal inconvénient des traitements non chirurgicaux est que les calculs biliaires peuvent revenir plus ou moins vite selon les personnes, étant donné que la vésicule biliaire n’est pas enlevée.

Faut-il toujours traiter ?

Non. Chez la majorité des personnes, les calculs ne provoquent jamais de plaintes. En cas de calculs asymptomatiques découverts fortuitement, le mieux est de ne rien faire.

Si des coliques apparaissent, mieux vaut commencer par attendre afin de voir comment la situation évolue naturellement. Lorsque les crises sont très espacées, on peut envisager de ne rien faire. Si celles-ci sont fréquentes ou trop douloureuses, on peut à tout moment décider de subir une opération. Mais la chirurgie ne garantit pas toujours la disparition des symptômes. Jusqu’à 33 % des patients opérés continuent à ressentir des douleurs après l’intervention. Sans oublier que les risques associés à la chirurgie sont parfois supérieurs au risque que le patient souffrant d’une colique biliaire a de développer des complications.

En cas de complications, il est indiqué de procéder à l’ablation de la vésicule afin d’éviter de mettre la vie du patient en danger.

On estime qu’après un premier épisode de coliques biliaires, la moitié des patients auront une nouvelle crise dans les 12 mois. Certaines personnes ont une ou deux crises, mais restent ensuite sans symptômes pendant des années. Si les crises sont fréquentes, il est probable qu’elles le resteront. Si elles sont rares, il en sera sans doute ainsi pour le reste de votre vie. Sur base de ces données, il faudra évaluer s’il est préférable d’opérer ou non.

Après une ablation de la vésicule, jusqu’à 33 % des patients continuent à présenter des plaintes. Ce qui, au moins dans une partie des cas, pourrait s’expliquer par le fait que les calculs n’étaient pas la véritable cause des symptômes.

En théorie, il serait possible de réduire le risque de calculs biliaires en ne cumulant pas les facteurs aggravants: éviter d’être en surpoids, de perdre des kilos trop rapidement, d’avoir un mode de vie sédentaire et de mauvaises habitudes alimentaires. Une alimentation saine (pas de sucres simples ni de graisses saturées, beaucoup de fibres, de la vitamine C et une faible consommation d'alcool) et un mode de vie active peuvent sans doute aider, mais il n'existe aucune garantie à ce sujet.