Calculs rénaux

Les calculs rénaux occasionnent souvent gêne et douleur. Mais une intervention chirurgicale est rarement nécessaire. En effet, la plupart des gens éliminent simplement les calculs lors de la miction, parfois même sans rien remarquer.

Un calcul rénal se forme généralement en raison d’une concentration trop élevée de certaines substances dans l’urine. Une fois l’urine sursaturée, ces substances se déposent dans le rein où elles se cristallisent et finissent par former une « pierre ». On peut assister au même phénomène lorsque l’on produit moins d’urine, à cause, par exemple d’un apport en liquide insuffisant ou à la suite d’efforts physiques très importants sans hydratation régulière.

5 à 10 % de la population est au moins une fois confrontée à un calcul rénal. Les calculs apparaissent deux à trois fois plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Si un membre de votre famille au premier degré en a déjà souffert, le risque est multiplié par deux.

Les calculs stagnent parfois dans les reins, mais ils peuvent également se détacher et se frayer un chemin vers l’extérieur par le biais des uretères, de la vessie et de l’urètre. S’ils sont très petits, leur élimination peut même passer inaperçue sans trop de douleur. Cependant, vu le diamètre étroit des uretères, le passage de calculs un peu plus gros peut s’avérer extrêmement douloureux.

Si, en descendant, un calcul se bloque dans l’uretère, l’urine ne peut plus s’écouler. Ceci provoque une pression dans le rein et produit des spasmes dans l’uretère. C’est principalement cette pression supplémentaire qui cause la douleur intense appelée « colique néphrétique aiguë » par les médecins.

Les reins filtrent les déchets ainsi que l’excédent d’eau dans le sang et les éliminent en produisant l’urine. Ils permettent de maintenir l’équilibre de la composition sanguine. La présence de certaines substances dans l’urine permet d’empêcher la cristallisation. Mais chez certains, ces mécanismes ne fonctionnent pas correctement, ce qui peut entraîner la formation de calculs rénaux.

Un calcul rénal se forme généralement en raison d’une concentration trop élevée de certaines substances dans l’urine. Une fois l’urine sursaturée, ces substances se déposent dans le rein où elles se cristallisent et finissent par former une « pierre ». On peut assister au même phénomène lorsque l’on produit moins d’urine, à cause, par exemple d’un apport en liquide insuffisant ou à la suite d’efforts physiques très importants sans hydratation régulière.

5 à 10 % de la population est au moins une fois confrontée à un calcul rénal. Les calculs apparaissent deux à trois fois plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Si un membre de votre famille au premier degré en a déjà souffert, le risque est multiplié par deux.

Les calculs stagnent parfois dans les reins, mais ils peuvent également se détacher et se frayer un chemin vers l’extérieur par le biais des uretères, de la vessie et de l’urètre. S’ils sont très petits, leur élimination peut même passer inaperçue sans trop de douleur. Cependant, vu le diamètre étroit des uretères, le passage de calculs un peu plus gros peut s’avérer extrêmement douloureux.

Si, en descendant, un calcul se bloque dans l’uretère, l’urine ne peut plus s’écouler. Ceci provoque une pression dans le rein et produit des spasmes dans l’uretère. C’est principalement cette pression supplémentaire qui cause la douleur intense appelée « colique néphrétique aiguë » par les médecins.

Les reins filtrent les déchets ainsi que l’excédent d’eau dans le sang et les éliminent en produisant l’urine. Ils permettent de maintenir l’équilibre de la composition sanguine. La présence de certaines substances dans l’urine permet d’empêcher la cristallisation. Mais chez certains, ces mécanismes ne fonctionnent pas correctement, ce qui peut entraîner la formation de calculs rénaux.

Les calculs rénaux inférieurs à 3 mm n’occasionnent généralement pas de douleur et sont éliminés spontanément. Ceux de 3 à 5 mm sont tantôt problématiques, tantôt pas tandis que ceux supérieurs à 5 mm le sont le plus souvent. Des calculs rénaux un peu plus gros peuvent en effet facilement se coincer dans l’uretère. Ce qui provoque une colique néphrétique aiguë, qui s’accompagne habituellement de :

- vagues de douleur au niveau des flancs et du dos, qui empêchent souvent de rester assis

- nausées

- vomissements

- besoin fréquent d’uriner

- sang dans les urines

En cas de colique néphrétique, une visite à l’hôpital ne s’impose pas toujours. Si le calcul est de petite taille et en l’absence d’infection ou d’obstruction des voies urinaires, vous pouvez sans problème être traité à domicile. Faites cependant venir rapidement votre médecin traitant. En phase aiguë, il vérifiera l’éventuelle présence de traces de sang dans l’urine.

Une analyse d'urine permet de détecter la présence de sang, de fragments de pierre et de globules blancs (signes d'une infection) et peut fournir des informations importantes. L’imagerie, par exemple la radiographie, est également recommandée. Il importe aussi d'exclure toute infection, laquelle se manifeste généralement par de la fièvre et des frissons.

Il est parfois intéressant de faire analyser la composition du calcul pour définir la meilleure approche à adopter. Il n’est évidemment pas toujours facile de récupérer le calcul. Vous pouvez éventuellement uriner à travers un tamis ou récupérer votre urine pour ensuite la filtrer. Après l’élimination du calcul ou son évacuation par voie naturelle, le médecin demande parfois au patient de récolter ses urines pendant 24 heures. L’objectif est de mesurer la quantité d’urine produite et d’analyser sa composition.

Des analyses sanguines peuvent également parfois fournir des informations utiles sur la manière dont le calcul s’est formé.

Une visite à l’hôpital est recommandée dans certains cas. Par exemple, aux femmes enceintes qui n’ont qu’un rein qui fonctionne ou qui ont une température corporelle supérieure à 38°C. Une hospitalisation est également recommandée en cas de douleur aiguë et persistante en dépit de la prise de médicaments, en cas de vomissements importants (risque de déshydratation) ou de complications. Dans les autres cas, vous pouvez sans problème être traité à domicile, mais il faut voir rapidement votre médecin traitant. Ce dernier veillera d’abord à soulager la douleur, le plus souvent à l’aide d’anti-inflammatoires.

Une fois que la situation devient supportable et s’il n’y a aucune raison de procéder à une intervention d’urgence, une période d’observation de trois à quatre semaines s’en suit. Vous devrez en outre boire suffisamment, soit six à huit verres d’eau par jour. C’est important pour diluer l’urine et bien nettoyer vos reins. Pendant la colique néphrétique elle-même, il n’est en revanche pas conseillé de trop boire sous peine de mettre vos reins davantage sous pression. La plupart des gens éliminent le calcul lors de la miction quelques jours plus tard, mais il faut parfois compter plusieurs semaines.

Si le calcul n’a pas disparu après 3 à 4 semaines, une intervention chirurgicale est nécessaire. Une intervention spécifique n’est requise que dans 10 à 20 % des cas.

Broyage (Lithotritie)

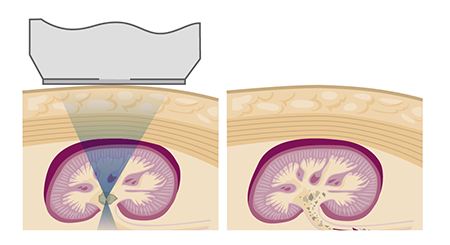

La technique la plus utilisée pour éliminer les calculs rénaux est le broyage par le biais d’ondes de choc sous anesthésie locale. Une nuit à l’hôpital n’est généralement pas nécessaire et vous récupérez déjà au bout de quelques jours. Le taux de réussite est plus élevé lorsque le calcul se situe au niveau du rein et que vos reins ont une forme normale. Dans les autres cas, cette technique n’est pas toujours efficace. Il est en outre possible que vous souffriez par la suite d’effets secondaires tels que de légères lésions rénales, des douleurs coliques, des saignements ou un léger inconfort au niveau du dos et du ventre.

Les ondes de choc traversent la peau et les tissus corporels pour aller réduire le calcul en plus petites particules qui seront éliminées ensuite par voie naturelle.

Urétroscopie

Pour les calculs de plus de 2 cm ou logés à certains endroits dans l’uretère, le chirurgien peut opter pour l’urétroscopie. Un endoscope (long tuyau fin utilisé pour introduire des instruments de visualisation ou de chirurgie) est introduit par l’urètre, la vessie et l’uretère jusqu’à l’endroit où se trouve le calcul rénal. Le médecin peut ensuite, par le biais de ce canal, fragmenter le calcul et l’évacuer. Parfois, il place un stent pour éviter toute obstruction du conduit et faciliter l’évacuation de l’urine. Ce stent peut malheureusement provoquer un certain inconfort.

Opération

C’est une autre alternative au broyage. Le chirurgien pratique une petite incision dans le dos et crée un petit tunnel jusqu’au rein et au calcul. L’avantage de cette technique est qu’elle permet d’évacuer tous les fragments du calcul et que vous ne devez plus rien évacuer lors de la miction (contrairement au broyage). Cette opération exige cependant une hospitalisation de quelques jours. La technique est efficace et sûre, mais plus invasive qu’une urétroscopie.

En général, le calcul arrive dans votre vessie après quelques jours et les douleurs disparaissent presque systématiquement. La plupart des gens éliminent le calcul lors de la miction quelques jours plus tard, mais il faut parfois compter plusieurs semaines. Vu que l’urètre est un peu plus large que l’uretère, l’élimination lors de la miction n’est souvent pas douloureuse. Mais plus le calcul est gros, moins il y a de chance qu’il soit éliminé spontanément par le biais de l’urine.

Si le calcul n’a toujours pas disparu après 3 à 4 semaines, une intervention est nécessaire pour le broyer ou l’éliminer. Une infection, des saignements ou une lésion du tissu rénal requièrent une hospitalisation. Une fois le calcul éliminé, les symptômes disparaissent généralement.

Si vous avez déjà souffert de calculs rénaux, il y a une chance sur deux pour que cela se répète. Vous pouvez diminuer ce risque en appliquant des mesures simples (voir « prévention »).

- Il ne suffit pas de boire beaucoup pour réduire les risques de calculs rénaux… Il faut aussi veiller à bien répartir la prise de boissons tout au long de la journée, et même la nuit si vous en avez l’occasion.

- On recommande de boire de l’eau, au moins 2 litres par jour. Mais quid de l’eau soi-disant "dure" du robinet, et donc riche en calcium ? Il n’existe aucune enquête scientifique prétendant qu’une eau du robinet chargée en calcium pourrait favoriser des pierres aux reins. Au contraire. De même, vous ne devez pas vous priver de lait, lui aussi riche en calcium. Une carence en calcium risquerait même de favoriser la formation de pierres d’oxalate.

- Et à part ça ? Les boissons à forte teneur en sucres sont à consommer avec modération. Elles contiennent souvent du fructose, ce qui augmente les risques de formation de calculs rénaux. C’est particulièrement vrai pour les colas et autres boissons apparentées, car elles contiennent de l’acide phosphorique. Il semblerait que les jus de pomme et de pamplemousse consommés en grosses quantités soient aussi à déconseiller, de même que le thé, pour sa forte teneur en oxalate, même si de récentes études tendraient à prouver que le thé et le café réduisent les risques de formation de pierres aux reins en raison de l’effet diurétique de la caféine.

- Limitez les quantités de viande et de sel. Préférez les fibres, sous formes de fruits et de légumes.

- Ne lésinez pas sur les produits laitiers. Ce n’est pas parce que la plupart des calculs rénaux sont composés de calcium qu’il faut éviter le lait.

- La plupart des pierres aux reins sont des pierres d’oxalate. Les aliments suivants sont riches en oxalates et donc à éviter : légumes à feuilles fraîches (épinards, endives...), tubercules, rhubarbe, noix, thé, bière, boissons fortes, cacao, chocolat noir, germes de soja et tout ce qui contient de la farine de soja.