La rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale

En Belgique, 60 000 personnes vivraient avec un anévrisme de l’aorte abdominale (AAA). Souvent, c’est sans conséquence. Mais il arrive que l’anévrisme se rompe, causant une hémorragie interne, mortelle dans 4 cas sur 5. Faut-il pour se faire dépister lorsqu’on ne présente aucun symptôme? Nous vous éclairons.

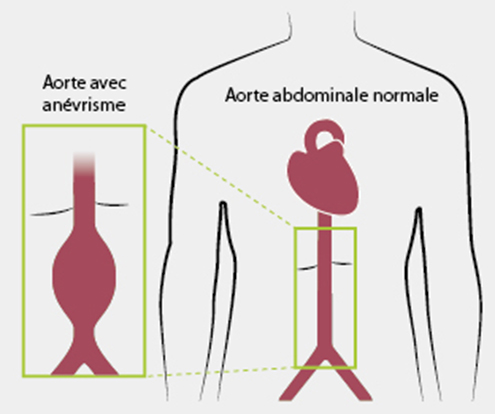

Un anévrisme est la dilatation localisée d’une artère. Il se développe quand les parois de celle-ci, affaiblies, sont gonflées par la pression sanguine. Il peut se produire partout, mais c’est le plus souvent l’aorte abdominale qui est atteinte. Le diamètre normal de l’aorte abdominale est d’environ 2cm. Ce n’est généralement qu’à partir d’une dilatation de 3cm que l’on parle d’anévrisme.

Dangereuse rupture

L'anévrisme n’est pas douloureux et ne cause en soi pas de problème de santé. Le danger survient lorsqu’il se rompt. La plupart des anévrismes grossissent, rendant les parois de l’aorte plus fines, augmentant ainsi le risque de rupture. Plus de 90% des anévrismes sont petits (moins de 4cm) et comportent un risque annuel de rupture de moins de 1%. Mais ce risque monte à près de 15% pour les grands anévrismes (6cm) et peut atteindre 50% pour ceux de plus de 7cm. En cas de rupture, il y a hémorragie interne, mortelle dans 80% des cas.La rupture d’anévrisme est la cause de 2 à 3% des décès parmi les hommes âgés de plus de 65 ans. En Belgique, chaque année, il y aurait à peu près 700 morts par rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA), 500 hommes et 200 femmes. Toujours chez nous, on estime qu’à peu près 50 000 hommes et 10 000 femmes vivent avec un anévrisme de l’aorte abdominale, le plus souvent petit.

Un anévrisme est la dilatation localisée d’une artère. Il se développe quand les parois de celle-ci, affaiblies, sont gonflées par la pression sanguine. Il peut se produire partout, mais c’est le plus souvent l’aorte abdominale qui est atteinte. Le diamètre normal de l’aorte abdominale est d’environ 2cm. Ce n’est généralement qu’à partir d’une dilatation de 3cm que l’on parle d’anévrisme.

Dangereuse rupture

L'anévrisme n’est pas douloureux et ne cause en soi pas de problème de santé. Le danger survient lorsqu’il se rompt. La plupart des anévrismes grossissent, rendant les parois de l’aorte plus fines, augmentant ainsi le risque de rupture. Plus de 90% des anévrismes sont petits (moins de 4cm) et comportent un risque annuel de rupture de moins de 1%. Mais ce risque monte à près de 15% pour les grands anévrismes (6cm) et peut atteindre 50% pour ceux de plus de 7cm. En cas de rupture, il y a hémorragie interne, mortelle dans 80% des cas.La rupture d’anévrisme est la cause de 2 à 3% des décès parmi les hommes âgés de plus de 65 ans. En Belgique, chaque année, il y aurait à peu près 700 morts par rupture d’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA), 500 hommes et 200 femmes. Toujours chez nous, on estime qu’à peu près 50 000 hommes et 10 000 femmes vivent avec un anévrisme de l’aorte abdominale, le plus souvent petit.

- L’âge : la prévalence (le nombre de cas de maladie présents à un moment donné dans une population) augmente avec l’âge, chez l’homme comme chez la femme. Avant 60 ans, les anévrismes de l’aorte abdominale sont extrêmement rares.

- Le sexe : les hommes développent 5 fois plus souvent un anévrisme de l’aorte abdominale que les femmes, mais le risque de rupture est plus important chez la femme que chez l’homme.

- L’hypertension : on serait 2 fois plus susceptible de développer un anévrisme en cas de haute pression sanguine.

- Les antécédents familiaux : avoir un frère, une soeur ou un parent présentant un anévrisme multiplierait par 4 le risque d’en développer un également.

- La cigarette : elle augmente le risque d'anévrisme de l’aorte abdominale, de le faire grossir et de le faire se rompre. On serait 5 à 15 fois plus susceptible de développer un anévrisme lorsqu’on a été fumeur. Plus on a fumé, plus ce risque augmente. Le tabac est le principal facteur de risque sur lequel on a prise, le seul qui influence à la fois les trois facteurs d'évolution des anévrismes.

La présence d’un anévrisme de l’aorte abdominale se manifeste le plus souvent lorsqu’il se rompt… et la majorité des patients décèdent avant même d’atteindre l’hôpital. Si le patient est encore en vie en arrivant à l'hôpital, on peut parfois tenter une opération pour refermer l'aorte déchirée. C'est cependant une intervention chirurgicale fort délicate et qui finalement ne sauve la vie que d’environ 1 personne sur 2. Cependant, il est en principe possible de réparer préventivement les anévrismes, afin d'éviter tout risque de rupture.

Surveillance ou intervention préventive?

Lorsqu'un anévrisme est découvert avant de se rompre, il est possible de le traiter préventivement. On pourrait croire qu’il faut le traiter dès sa découverte, quelle que soit sa taille, mais les petits anévrismes se rompent très rarement. Or, l’intervention chirurgicale elle-même est risquée, parfois mortelle. Les risques de décès suite à cette opération sont estimés entre 1 et 4%, selon la technique utilisée. Il est donc plus risqué d’opérer un petit anévrisme que de le laisser tel quel.Le plus souvent, on recommande aux personnes ayant un anévrisme de moins de 5cm de faire un contrôle régulier, de tous les 6 mois à tous les 2 ans, selon les cas (on parle de "surveillance attentive"). Ce n’est que si l’on note une évolution défavorable (comme un développement rapide de l’anévrisme) qu’une opération sera envisagée. Pour un anévrisme de plus de 5,5cm, qui présente un risque de rupture relativement élevé, on conseille généralement d’opérer sans attendre.

Pour ceux entre 5 et 5,5cm, la décision est notamment influencée par la présence ou non de certains facteurs de risque de rupture (sexe féminin, antécédents familiaux, anévrisme grossissant rapidement, etc.). Bien sûr, d’autres critères entrent en ligne de compte. Les risques liés à une opération augmentent notamment avec l’âge et l’existence d’autres problèmes de santé.

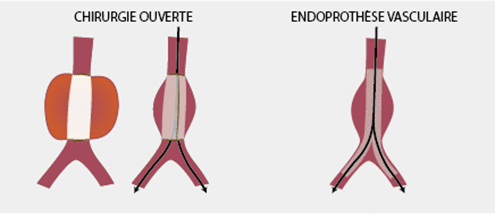

Deux opérations potentielles

Il est possible de traiter l’anévrisme par une opération, afin d’éliminer le risque de rupture. Pour cela, il y a deux manières de procéder.- une opération chirurgicale ouverte consistant en une grande incision de l’abdomen, avec remplacement de la portion enflée de l’artère par une prothèse synthétique (appelée "greffon aortique") qui est cousue à sa place. On recouvre alors le greffon avec les parois de l’artère. Une telle intervention dure entre 4 et 6 heures. Les patients peuvent généralement rentrer chez eux après 4 à 7 jours, puis reprendre leurs activités normales après environ 4 semaines.

- une opération plus récente, sans ouverture de l’abdomen, qui consiste à mettre en place une prothèse par voie endovasculaire. La prothèse est introduite dans l’artère, le plus souvent à travers une petite incision à l’aine, et guidée jusqu’à l’anévrisme au moyen d’un cathéter (tube souple). Comprimée avant l’introduction, la prothèse est déployée lorsqu’elle est bien positionnée. Elle n’est pas cousue. Ensuite, le sang circule à travers elle, évitant les parois affaiblies.

On pourrait penser qu’un dépistage systématique chez des personnes ne présentant pas de symptômes permettrait de débusquer des anévrismes, dont certains risquant de se rompre, et qu’en les traitant, on pourrait sauver des vies. Un tel dépistage est déjà organisé en Suède, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, pour tous les hommes de 65 ans ou plus. Cependant, une analyse réalisée en 2014 par l’Agency for Healthcare Research and Quality américaine conclut qu’une échographie des hommes de 65 ans ou plus est associée à une diminution de la mortalité liée à l’anévrisme de l’aorte abdominale, mais pas à la mortalité globale. C’est-à-dire qu’on peut être sauvé d’une rupture d’anévrisme, mais, par exemple, mourir d’une autre déficience cardiaque (qui va souvent de pair avec l’anévrisme). De plus, cette analyse conclut que le traitement préventif des petits anévrismes n’a pas donné de meilleurs résultats que la surveillance attentive.

Autre problème: le dépistage révélerait des anévrismes anodins qu’on pourrait vouloir traiter. Soit de petits anévrismes, soit même de gros anévrismes qui ne se rompraient pas. Quant aux personnes chez qui on détecte un petit anévrisme que l’on préfère ne pas opérer, elles vivront le reste de leur vie en sachant qu’elles en sont porteuses, avec tout le stress que cela induit.

Des initiatives locales anarchiques

Pour le moment, on ignore si instaurer en Belgique un dépistage systématique des anévrismes de l'aorte abdominale serait à recommander ou non. Cette question devrait être étudiée par le KCE, en tenant compte des données médicales et financières, à long terme, d’un tel système. Idéalement, un dépistage systématique devrait être organisé par les autorités de santé, pour être bien encadré, afin que des médecins expérimentés procèdent à l’opération dans des centres hospitaliers compétents, et qu’un suivi optimal des patients soit assuré.Actuellement, des dépistages sont conseillés de manière anarchique soit par des hôpitaux, soit via des initiatives locales. Certains le proposent par exemple à chaque homme de plus de 65 ans et à chaque femme de plus de 74 ans; d’autres, à toute personne ayant un profil à risque (un fumeur par exemple) à partir de 50 ans et à tout le monde sans distinction à partir de 60 ans. Ces initiatives sauvages sauvent-elles plus de vies qu’elles ne font de victimes? Mystère...