Vitamines et minéraux: tout savoir sur leurs bienfaits et leurs sources

Définition des vitamines

Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique mais essentielles pour l’organisme. Elles interviennent dans de nombreux processus physiologiques. Le corps humain est incapable de les fabriquer hormis pour la vitamine D et K.

Définition des minéraux

Les minéraux sont des substances inorganiques qui sont également sans valeur énergétique mais indispensables pour le bon fonctionnement de notre organisme.

Pourquoi les vitamines et minéraux sont-ils indispensables à notre santé ?

Les vitamines et les minéraux sont indispensables à la croissance et au bon fonctionnement de notre organisme, même s'ils n'ont aucune valeur énergétique propre. Or, à quelques exceptions près, notre corps est incapable de les produire seul.

Il faut donc impérativement les lui fournir par l’intermédiaire de l'alimentation. Mais ni trop ni trop peu, car carence et dépassement peuvent aussi être néfastes.

Les risques de carence et de surdosage

Vitamines et minéraux participent au bon déroulement d'une série de processus biochimiques et physiologiques. Souffrir de carence(s), c'est donc risquer de compromettre tous ces processus.

Comme dit plus haut, une alimentation variée garantit les apports nécessaires, mais il y a des moments de la vie où les besoins du corps sont plus importants : durant la croissance (surtout chez le tout jeune enfant), en cas de grossesse ou d'allaitement, voire en cas de maladie et de traitement médicamenteux à long terme.

Les plus âgés aussi en manquent souvent, faute d'une alimentation suffisante. Or, si une carence peut induire une affection importante, les premiers symptômes sont très généraux: fatigue, diminution de l'appétit, problèmes de concentration… Mieux vaut donc être attentif. D'autant que, si le diagnostic de carence est posé rapidement, il suffit la plupart du temps de rétablir le niveau en vitamines et minéraux pour faire disparaître ces symptômes.

.png?h=338&w=600&la=fr-be&rev=2f163425-57f6-4ef3-9b20-03e14d2e8c9b&hash=293FA35473DA2E68E14C16B36EFB651B&mw=960)

Si certaines vitamines (comme la vitamine C) sont éliminées dans les urines en cas de surdosage ou de surplus, ce n’est pas le cas de tous les nutriments. Une prise excessive peut donc se révéler problématique. Par exemple, une surdose de vitamine A peut engendrer des risques plus importants de cancer du poumon chez les gros fumeurs.

Notre organisme a parfois besoin de minéraux en quantité importante comme pour le calcium, le phosphore et le magnésium, et parfois dans une moindre mesure, comme pour l'iode, le sélénium, le fer, le cuivre, etc.

Attention, toutefois, il n'est question que de milligrammes, voire de microgrammes par jour. Tous sont présents tant dans les produits d'origine végétale qu'animale. Une alimentation variée suffit donc, normalement, à garantir un apport suffisant.

Comment lutter contre le stress oxydatif avec les antioxydants ?

Qu’est-ce que les radicaux libres et comment ils affectent notre organisme ?

Les radicaux libres, si souvent mis en cause quand on parle de vieillissement ou de dégradation des tissus, sont issus d’un processus d’oxydation tout à fait naturel dans l’organisme.

Ils sont libérés lors de toute une série de réactions d'oxydation. Par exemple, lors de la production d'énergie au départ de substances alimentaires. Ils jouent un rôle important en aidant l'organisme à combattre les virus et bactéries indésirables.

Il arrive cependant que le corps produise trop de radicaux libres, notamment chez les fumeurs, les grands amateurs de bronzage ou les personnes sous médicaments, mais aussi à cause de la pollution. Bref, un déséquilibre s’installe et les radicaux libres s’attaquent aux parois de nos cellules, voire de notre ADN.

Le corps tente de contrer le trop-plein de radicaux libres à l’aide d’enzymes, mais nous pouvons aussi l’aider en insérant dans notre alimentation des aliments riches en :

- vitamines C,

- vitamines E,

- bêtacarotène,

- sélénium,

- zinc,

- et autres substances comme les flavonoïdes (vin, légumes) considérés comme des antioxydants.

Les conseils pratiques pour adopter une alimentation riche en antioxydants

Pour adopter une alimentation riche en antioxydants, rien de plus simple : on suit les recommandations de la pyramide alimentaire c'est-à dire une alimentation saine, variée, équilibrée et dans ce cas-ci colorée car la plupart des antioxydants sont des pigments végétaux qui leur donnent des couleurs vives. On fait donc la part belle aux fruits et légumes colorés.

.png?la=fr-be&rev=5061c5d5-18a9-47f0-a3a6-beda94f786e1&h=338&w=600&hash=8A84804DEED59ED83D11F9ADF6A64BC7&mw=960)

Aliments qui contiennent des anthocyanes :

- les raisins,

- les aubergines,

- les betteraves,

- le chou rouge.

Aliments qui contiennent des caroténoïdes :

- les carottes,

- les oranges,

- les courges.

Mais certains vitamines et minéraux ont également des propriétés antioxydants comme la vitamine C (qu'on retrouve dans les agrumes mais aussi dans les pommes de terre par exemple), la vitamine E (noix, graines, huiles végétales, etc.) ou encore le zinc (présents entre autre dans les poissons et fruits de mer). Les antioxydants travaillent en équipe afin d'aider notre corps à éliminer les radicaux libres. C'est pourquoi il est important de varier son alimentation plutôt que de se concentrer sur un aliment spécifique.

Définition des vitamines

Les vitamines sont des substances sans valeur énergétique mais essentielles pour l’organisme. Elles interviennent dans de nombreux processus physiologiques. Le corps humain est incapable de les fabriquer hormis pour la vitamine D et K.

Définition des minéraux

Les minéraux sont des substances inorganiques qui sont également sans valeur énergétique mais indispensables pour le bon fonctionnement de notre organisme.

Pourquoi les vitamines et minéraux sont-ils indispensables à notre santé ?

Les vitamines et les minéraux sont indispensables à la croissance et au bon fonctionnement de notre organisme, même s'ils n'ont aucune valeur énergétique propre. Or, à quelques exceptions près, notre corps est incapable de les produire seul.

Il faut donc impérativement les lui fournir par l’intermédiaire de l'alimentation. Mais ni trop ni trop peu, car carence et dépassement peuvent aussi être néfastes.

Les risques de carence et de surdosage

Vitamines et minéraux participent au bon déroulement d'une série de processus biochimiques et physiologiques. Souffrir de carence(s), c'est donc risquer de compromettre tous ces processus.

Comme dit plus haut, une alimentation variée garantit les apports nécessaires, mais il y a des moments de la vie où les besoins du corps sont plus importants : durant la croissance (surtout chez le tout jeune enfant), en cas de grossesse ou d'allaitement, voire en cas de maladie et de traitement médicamenteux à long terme.

Les plus âgés aussi en manquent souvent, faute d'une alimentation suffisante. Or, si une carence peut induire une affection importante, les premiers symptômes sont très généraux: fatigue, diminution de l'appétit, problèmes de concentration… Mieux vaut donc être attentif. D'autant que, si le diagnostic de carence est posé rapidement, il suffit la plupart du temps de rétablir le niveau en vitamines et minéraux pour faire disparaître ces symptômes.

.png?h=338&w=600&la=fr-be&rev=2f163425-57f6-4ef3-9b20-03e14d2e8c9b&hash=293FA35473DA2E68E14C16B36EFB651B&mw=960)

Si certaines vitamines (comme la vitamine C) sont éliminées dans les urines en cas de surdosage ou de surplus, ce n’est pas le cas de tous les nutriments. Une prise excessive peut donc se révéler problématique. Par exemple, une surdose de vitamine A peut engendrer des risques plus importants de cancer du poumon chez les gros fumeurs.

Notre organisme a parfois besoin de minéraux en quantité importante comme pour le calcium, le phosphore et le magnésium, et parfois dans une moindre mesure, comme pour l'iode, le sélénium, le fer, le cuivre, etc.

Attention, toutefois, il n'est question que de milligrammes, voire de microgrammes par jour. Tous sont présents tant dans les produits d'origine végétale qu'animale. Une alimentation variée suffit donc, normalement, à garantir un apport suffisant.

Comment lutter contre le stress oxydatif avec les antioxydants ?

Qu’est-ce que les radicaux libres et comment ils affectent notre organisme ?

Les radicaux libres, si souvent mis en cause quand on parle de vieillissement ou de dégradation des tissus, sont issus d’un processus d’oxydation tout à fait naturel dans l’organisme.

Ils sont libérés lors de toute une série de réactions d'oxydation. Par exemple, lors de la production d'énergie au départ de substances alimentaires. Ils jouent un rôle important en aidant l'organisme à combattre les virus et bactéries indésirables.

Il arrive cependant que le corps produise trop de radicaux libres, notamment chez les fumeurs, les grands amateurs de bronzage ou les personnes sous médicaments, mais aussi à cause de la pollution. Bref, un déséquilibre s’installe et les radicaux libres s’attaquent aux parois de nos cellules, voire de notre ADN.

Le corps tente de contrer le trop-plein de radicaux libres à l’aide d’enzymes, mais nous pouvons aussi l’aider en insérant dans notre alimentation des aliments riches en :

- vitamines C,

- vitamines E,

- bêtacarotène,

- sélénium,

- zinc,

- et autres substances comme les flavonoïdes (vin, légumes) considérés comme des antioxydants.

Les conseils pratiques pour adopter une alimentation riche en antioxydants

Pour adopter une alimentation riche en antioxydants, rien de plus simple : on suit les recommandations de la pyramide alimentaire c'est-à dire une alimentation saine, variée, équilibrée et dans ce cas-ci colorée car la plupart des antioxydants sont des pigments végétaux qui leur donnent des couleurs vives. On fait donc la part belle aux fruits et légumes colorés.

.png?la=fr-be&rev=5061c5d5-18a9-47f0-a3a6-beda94f786e1&h=338&w=600&hash=8A84804DEED59ED83D11F9ADF6A64BC7&mw=960)

Aliments qui contiennent des anthocyanes :

- les raisins,

- les aubergines,

- les betteraves,

- le chou rouge.

Aliments qui contiennent des caroténoïdes :

- les carottes,

- les oranges,

- les courges.

Mais certains vitamines et minéraux ont également des propriétés antioxydants comme la vitamine C (qu'on retrouve dans les agrumes mais aussi dans les pommes de terre par exemple), la vitamine E (noix, graines, huiles végétales, etc.) ou encore le zinc (présents entre autre dans les poissons et fruits de mer). Les antioxydants travaillent en équipe afin d'aider notre corps à éliminer les radicaux libres. C'est pourquoi il est important de varier son alimentation plutôt que de se concentrer sur un aliment spécifique.

Toutes sont importantes. Alors, comment connaître le rôle de chaque vitamine? Comment savoir si l’on en consomme assez et si on ne risque pas une carence ? Suivez le guide et plongez dans notre ABC des vitamines.

La vitamine A ou rétinol est l'une des premières vitamines à avoir été découverte. Elle est liposoluble c'est pourquoi nous la retrouvons principalement dans les aliments gras d'origine animale.

Trop peu?

La carence en vitamine A peut entraîner des désordres de croissance, des problèmes de peau, de voies respiratoires, des infections rénales et des lésions oculaires (assèchement de la cornée, par ex.) pouvant aller jusqu’à la cécité totale.

Trop?

Une surdose peut induire des symptômes aussi variés que la perte d’appétit, des maux de tête, une peau sèche, des douleurs osseuses, une perte de cheveux et une fatigue anormale.

La dose maximale est estimée à 3000 µg.

Une ingestion trop importante de vitamine A (plus de 7500 µg/jour) peut être tératogène –donc entraîner des malformations du fœtus - en début de grossesse. Les femmes enceintes ou souhaitant l’être dans un avenir proche doivent donc limiter leur consommation de foie, de produits dérivés et surtout n’avoir recours à aucune supplémentation en vitamine A.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Selon une étude réalisée par l’Institut scientifique fédéral de recherche Sciensano et l’Université de Gand (UGent), la majeure partie de la population belge puise trop peu de vitamines A dans son alimentation. Et ce, principalement pour les adolescents, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent.

En adoptant une alimentation saine, variée et équilibrée, votre apport en vitamine A sera assuré. D’autant plus que les sources de vitamine A sont nombreuses. En voici quelques exemples par portion:

- 1 cuillère à café de beurre, margarine ou minarine (5g): 35 µg

- 2 tranches de fromage (40 g): 110 µg

- 100 g de foie de veau: 10 000 µg

- 1 verre de lait entier (200 ml): 62 µg

- 1 œuf (60 g): 79 µg

- 1 cuillère à soupe de crème fraîche (15g): 49 µg

- 150 g maquereau: 93µg

Cet apport est complété quotidiennement par la consommation de bêtacarotène (voir point suivant).

À noter qu’en Belgique, la loi oblige à enrichir en vitamine A et vitamine D les margarines, les minarines et les matières grasses "cuire et rôtir".

Une supplémentation est inutile, voire même dangereuse, car la marge de sécurité entre la quantité journalière recommandée en vitamine A et la prise maximale autorisée est très faible. Le risque de surdosage est réel comme l’affirme Sciensano.

Attention donc à l'huile de foie de morue, très réputée pour sa richesse en vitamine A. Si riche que des cas d’hypervitaminose A sont notés chez les gens qui en consomment trop. Rien d'étonnant quand on sait qu'une simple cuillère à café (5g) d’huile de foie de morue fournit le double des apports recommandés en rétinol (1500 µg).

Longtemps présenté comme un simple précurseur de la vitamine A, il a montré depuis ses propriétés personnelles en tant qu’antioxydant. Sa présence dans les aliments est liée aux pigments jaunes ou orange qui colorent certains fruits et légumes (tomate, carotte, poivron). Dans le corps (au niveau de l’intestin grêle), une partie du bêtacarotène se transforme en vitamine A. Le reste fonctionne comme antioxydant, notamment dans la protection des tissus contre les radicaux libres. La part transformée en vitamine A agit de la même façon que cette dernière. De nombreuses études ont été menées et sont encore en cours sur le rôle du bêtacarotène (issu de la consommation d'aliments riches en bêtacarotène) notamment dans la prévention du vieillissement, de la maladie d'Alzheimer ainsi que de certains cancers. Les résultats actuellement parus sont encourageants.

Trop peu?

On a pensé un moment qu’un supplément en bêtacarotène pouvait conduire à un meilleur état de santé. Des études ont ensuite démontré que ce n’était pas le cas et qu’il existe même des risques pour la santé.

Pour ingérer une quantité déterminée de vitamine A, il faut compter plusieurs fois ce volume en bêtacarotène. Ainsi, pour obtenir 1µg de RE (équivalent rétinol), il faut ingérer 6 µg de bêtacarotène.

Voici quelques sources de bêtacarotène après transformation en vitamine A :

- 1/2 brocoli (125 g) : 210 µg

- 1/2 sachet d'épinards cuits (250 g crus donnent 75 g cuits) : 201 µg

- 1 carotte crue (100 g) : 1067 µg

- 1 tomate (100 g) : 75 µg

- 1 poivron rouge (100 g) : 270 µg

Une carotte suffit donc à couvrir largement nos apports quotidiens en vitamine A. L’affirmation "traditionnelle" selon laquelle manger des carottes est bon pour la vue est donc correcte.

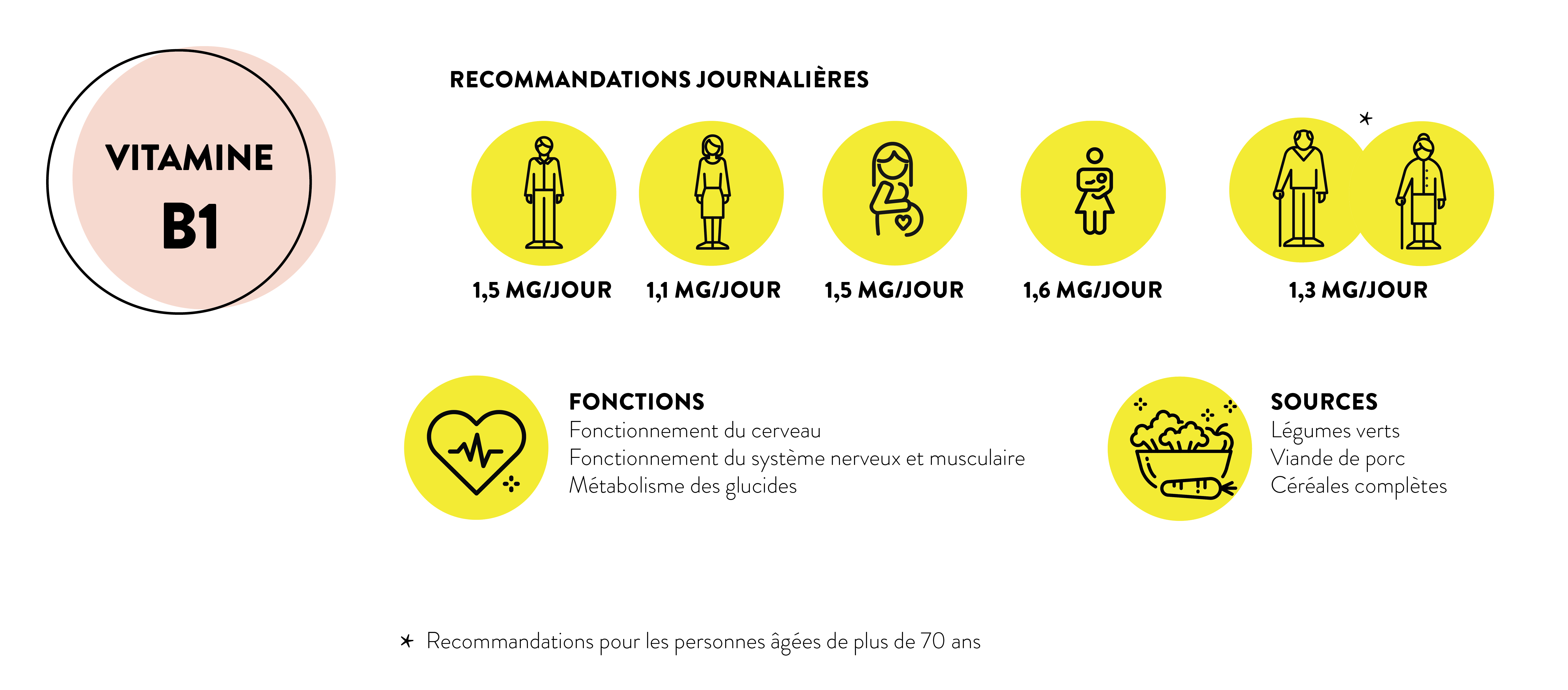

La vitamine B1, aussi appelée thiamine ou aneurine, est très sensible à la chaleur et hydrosoluble. C’est pourquoi les aliments perdent une grande partie de leurs vitamines B1 (jusqu'à 50 %) lorsqu'ils sont cuits dans l'eau. Il peut être donc judicieux d'utiliser le jus de cuisson pour en faire une sauce "vitaminée".

L'organisme humain n'étant pas capable de stocker la vitamine B1, il faut en trouver quotidiennement dans l'alimentation.

Trop peu?

Une légère carence s'accompagne de perte d'appétit, de fatigue, d’engourdissement des mains et des pieds et parfois d’états dépressifs.

La consommation d’alcool inhibe l’activation biologique de la vitamine B1 et diminue son absorption intestinale, tout en augmentant l’excrétion urinaire de cette vitamine. Chez les alcooliques, la carence en vitamine B1 peut mener à des polynévrites ou des problèmes au niveau des nerfs et du cerveau, tel que le syndrome de Wernick-Korsakoff (grave problème cérébral: perte de mémoire, amnésie, démence et délire).

Un déficit grave en thiamine a déjà été décrit dans l'Antiquité et a souvent été mis en lien avec la consommation exclusive de riz décortiqué. C'est la cause du béribéri, une maladie qui se traduit par des troubles moteurs du système nerveux et des troubles de la circulation (rétention d'eau), une diminution de l'appétit, des problèmes de digestion et surtout des affections du système nerveux. Dans les cas extrêmes, la carence peut mener à des problèmes cardiaques graves.

Trop?

La vitamine B1 se dissout dans l'eau et lors d'une prise trop importante est éliminée par les urines. Un excès est donc rare.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Selon la dernière enquête de consommation alimentaire réalisée par l’Institut de Santé publique, en 2014, 81% de la population présentaient des apports en vitamine B1 provenant de l’alimentation inférieurs aux recommandations. Les apports moyens en vitamine B1 provenant de l’alimentation s’élevaient à 1,07 mg par jour pour les hommes et 0,87 mg par jour pour les femmes (contre, respectivement, 1,5mg et 1,1mg/jour recommandés).

Rien qu’en privilégiant les céréales complètes aux produits raffinés, vous augmentez vos apports en vitamines B1. Voici quelques sources par portion :

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 0,16 mg

- 1/4 d’un paquet de pâtes complètes crues (125 g) équivalent à 1 assiette de pâtes complètes cuites : 0,21 mg

- 1 verre de riz cru (50 g) représente 150 g de riz cuit : 0,1 mg

- 1/2 verre de lentilles crues (60 g) représente 180 g cuites : 0,16 mg

- 3 pommes de terre cuites (300 g) : 0,23 mg

- 1 assiette de crudités (300 g) : 0,15 mg

- 150 g de rôti de porc : 0,86 mg

- 1 verre de lait (200 ml) : 0,08 mg

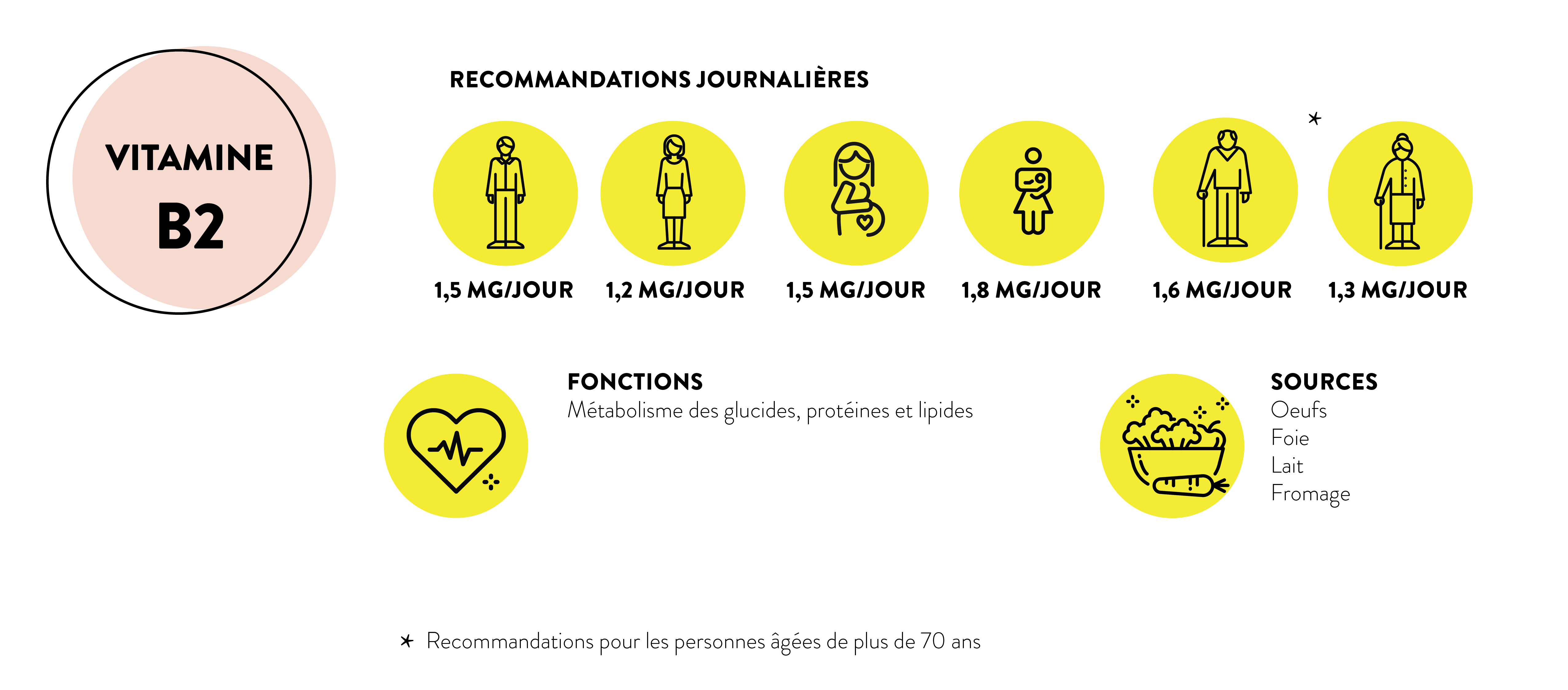

La vitamine B2 est une vitamine hydrosoluble très sensible à la lumière. Ainsi, le lait qui est une bonne source de vitamines B2, doit être conservé à l'abri de la lumière. Dans l'industrie alimentaire, on l'utilise aussi comme colorant jaune (E101).

Trop peu?

Rare dans nos pays, la carence en vitamine B2 peut entraîner des problèmes aux yeux ou des problèmes de peau. Les signes sont une peau rouge et desquamée autour des yeux, nez et oreilles ; des fissures aux commissures des lèvres et une infection de la langue très douloureuse (stomatite). Des déficits graves peuvent entraîner des troubles visuels importants pouvant aller jusqu'à la cataracte. Un manque de vitamine B2 peut induire une carence en fer et en vitamine B6.

Trop?

Aucun risque d'accumulation de la vitamine B2 rapidement éliminée par les urines.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Selon la dernière enquête de consommation alimentaire réalisée par l’Institut de Santé publique, en 2014, les apports habituels moyens en vitamine B2 provenant de l’alimentation sont assez proches des recommandations, à savoir 1,38mg par jour chez les hommes et 1,12mg par jour chez les femmes contre, respectivement 1,5mg et 1,2mg par jour recommandés.

Pour atteindre ces recommandations, voici quelques exemples de sources de vitamine B2 par portion :

- 1 verre de lait demi-écrémé (200ml) : 0,36 mg

- 150 g de viande blanche cuite : 0,26 mg

- 1/2 brocoli (125 g) : 0,06 mg

- 100 g de foie de porc : 2,2 mg

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 0,09 mg

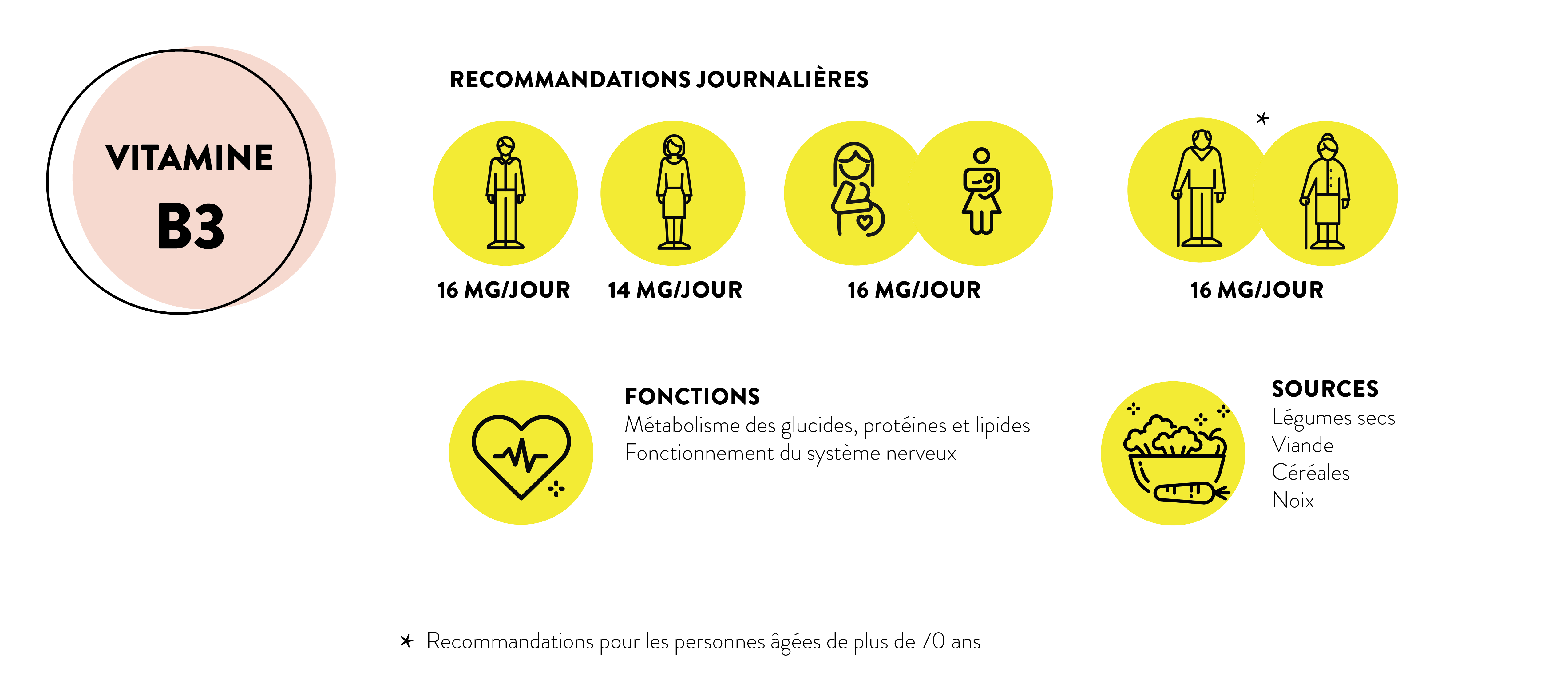

La vitamine B3, aussi appelée niacine ou vitamine PP (Pellagra Preventing Factor), est hydrosoluble. Elle regroupe deux formes actives : l’acide nicotinique et le nicotinamide.

La vitamine B3 peut être fabriquée par l'organisme à partir du tryptophane (acide aminé essentiel), mais la source principale reste l'alimentation.

Le tryptophane - qui se transforme en vitamine B3 - se trouve également dans les légumineuses et les céréales mais aussi dans les viandes blanches, le poisson, les oeufs et dans une moindre mesure dans les produits laitiers et les légumes. Le maïs contient de la vitamine B3, mais sous une forme non assimilable.

Trop peu?

Puisque le corps est capable de la synthétiser, une carence en vitamine B3 est très rare. Elle apparaît cependant auprès des populations où le maïs est la base de l'alimentation.

Un déficit en niacine peut survenir en cas de régime végétalien strict, d’alcoolisme chronique ou de pathologies digestives sévères.

Un déficit chronique est à l'origine de la pellagre, maladie de la peau exceptionnelle en Europe, qui se caractérise par une dermatite, de la diarrhée et de la démence. À un stade avancé, cela peut mener à la mort.

Trop?

L’apport en nicotinamide est bien toléré, même à dose importante. En revanche, l’administration de doses pharmacologiques d’acide nicotinique peut induire des effets secondaires tels que rougeur faciale (flush) et chute de la tension artérielle.

Ceci explique que l’apport maximal tolérable a été déterminé séparément pour l’acide nicotinique (10 mg/jour pour un adulte) et la nicotinamide (900 mg/jour pour un adulte).

Qu’en est-il de la consommation belge?

En Europe, les apports alimentaires en cette vitamine varient entre 15 et 40mg/jour, ce qui couvre largement les besoins nutritionnels. Rien d’étonnant vu l’abondance de niacine dans de nombreuses sources alimentaires comme dans :

- 150 g de viande hachée : 7,92 mg

- 150 g de poisson blanc : 7,82 mg

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 1,92 mg

- 1/2 assiette de légumes cuits (200 g) : 0,94 mg

- 1 poignée de noisettes sans enrobage salé ou sucré (30 g) : 0,33 mg

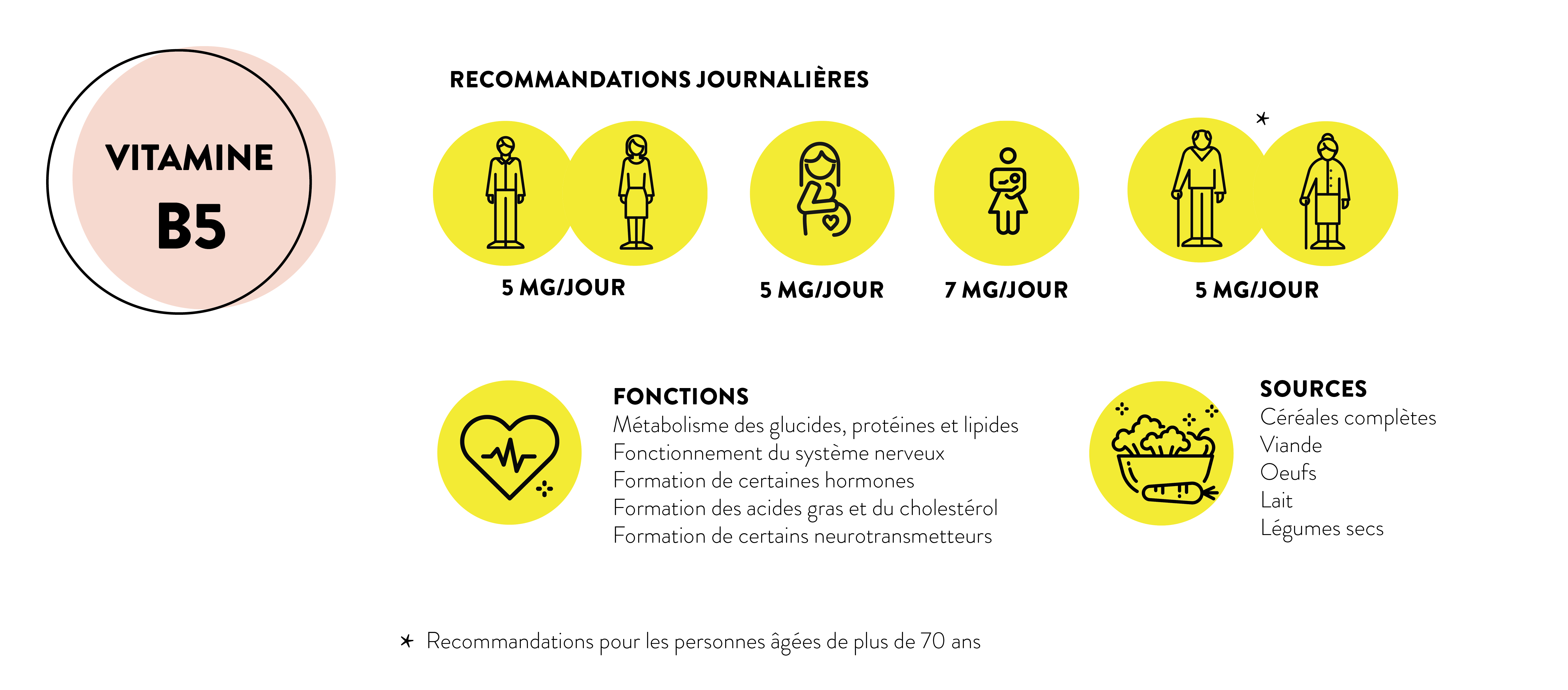

La vitamine B5, aussi appelée acide pantothénique, est hydrosoluble et se trouve largement dans l'alimentation.

Trop peu?

Rare, la carence en vitamine B5 s'exprime par de la fatigue, des maux de tête, des insomnies et des inflammations douloureuses des mains et des pieds.

Trop?

Des effets toxiques de l'acide pantothénique n'ont jamais été constatés, même à des doses supérieures à 1000 ou 1500mg/jour.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Les déficits nutritionnels en vitamine B5 sont tout à fait exceptionnels étant donné que cette vitamine est apportée par la plupart des denrées alimentaires. En Europe, les apports alimentaires en acide pantothénique sont jugés adéquats.

Voici quelques sources de vitamine B5 par portion :

- 150 g de viande cuite : 1,5 mg

- 1 œuf (60g) : 0,8 mg

- 2 tranches de pain complet (80g) : 0,6 mg

- 1/2 assiette de légumes cuits (200 g) : 0,36 mg

- 1 verre de lait demi-écrémé (200 ml) : 0,8 mg

- 1 poignée de noix (30 g) : 0,2 mg

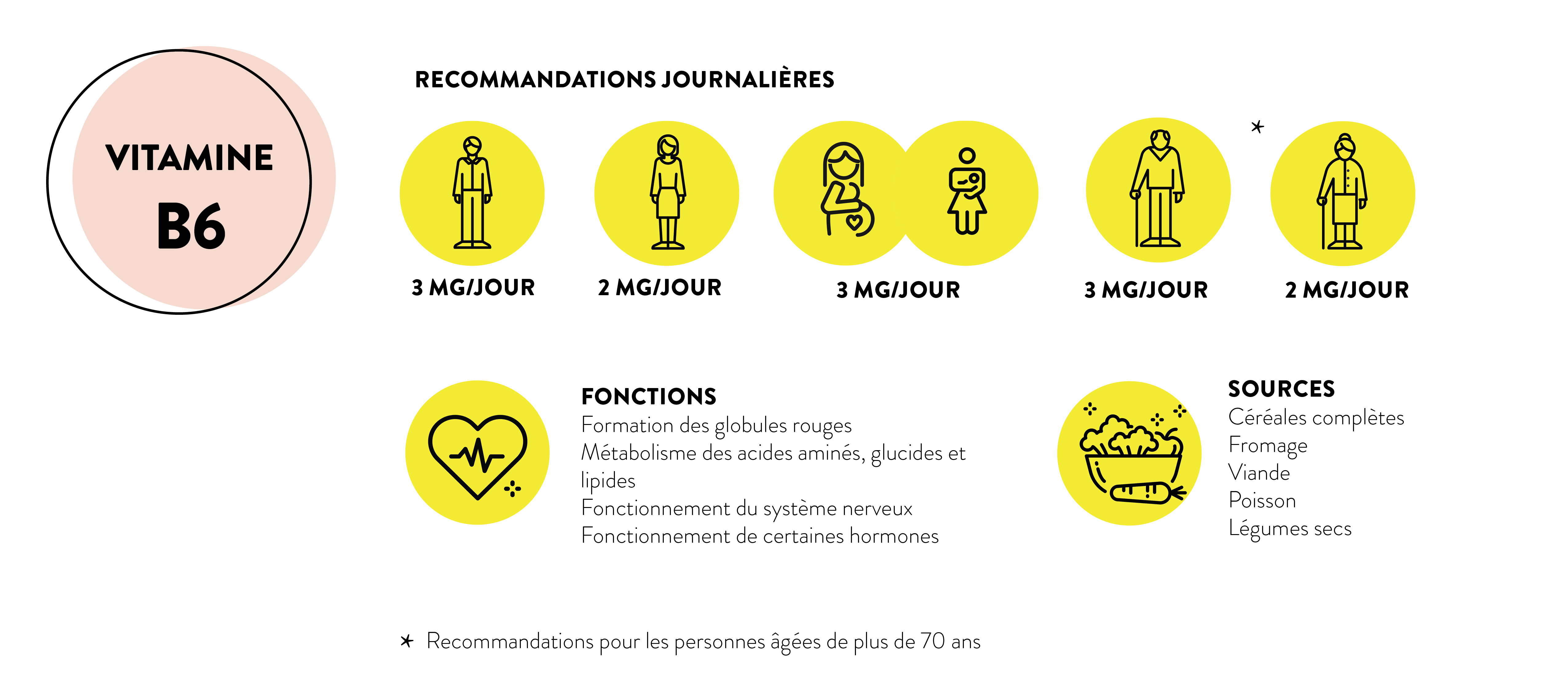

La vitamine B6 correspond à un mélange de 6 formes interchangeables de pyridoxine, dont le pyridoxal-phosphate qui en est la forme active.

Un apport adéquat en vitamine B6 peut avoir un effet protecteur contre le développement de certains types de cancers, de maladies cardiovasculaires et de la maladie de Parkinson.

Trop peu?

Les carences sont rares, mais un déficit grave de longue durée peut mener à un retard de croissance, une alopécie (c’est-à-dire une accélération de la chute des cheveux), à de l'anémie et à des troubles neurologiques.

Trop?

Le surplus de vitamine B6 est éliminé par les urines. Le foie est le site de formation du pyridoxal-phosphate à partir des différentes formes de vitamine B6 apportées dans l’alimentation. Par conséquent, en cas d’apport excessif, la capacité du foie à phosphoryler la pyridoxine peut être dépassée. On observe des troubles au niveau des nerfs des bras et des jambes (neuropathie périphérique), une photosensibilité, des lésions cutanées et des troubles de mémoire. C'est pourquoi un apport maximal tolérable a été fixé à 25mg/jour.

Qu’en est-il de la consommation belge?

La vitamine B6 est largement présente dans notre alimentation. En Europe, son apport alimentaire dépasse légèrement les besoins.

À noter que cette vitamine hydrosoluble est en grande partie perdue lors de la cuisson et se dégrade lors d’une exposition à la lumière. Les techniques de cuisson et de conservation peuvent donc influencer la teneur en vitamine B6 de nos aliments.

Voici quelques sources de vitamine B6 par portion :

- 150 g de viande : 0,53 mg

- 1 œuf (60 g) : 0,04 mg

- 150 g de poisson : 0,5 mg

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 0,1 mg

- 2-3 pommes de terre cuites (200 g) : 0,52 mg

- 1 poignée de noisettes (30 g) : 0,1 mg

- 1 banane (120 g) : 0,5 mg

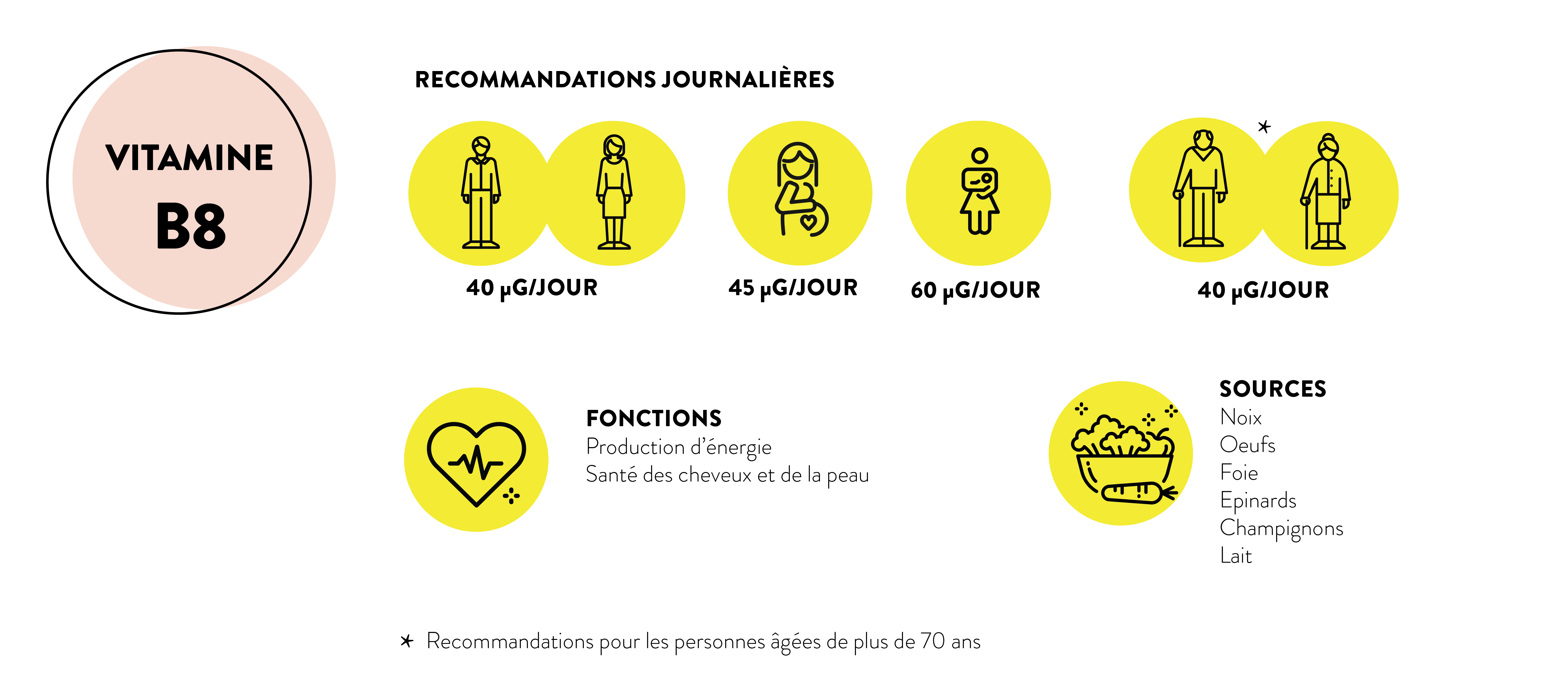

La vitamine B8, aussi appelée biotine, vitamine H ou encore vitamine B7 dans certains pays d’Europe, est largement présente dans l'alimentation et également produite par les bactéries du tube digestif (au niveau du gros intestin). Elle est nécessaire à l'utilisation de la vitamine B9 (acide folique) et de la vitamine B12. La biotine est hydrosoluble, stable à la chaleur, mais sensible aux rayons UV.

Trop peu?

Les carences sont rares, mais un léger déficit peut survenir chez des personnes qui suivent un traitement antiépileptique, les patients hémodialysés chroniques, ceux qui sont atteints de lésions intestinales inflammatoires ou encore chez les personnes souffrant d’alcoolisme. Ce déficit peut entraîner des problèmes de peau, une perte de cheveux et des troubles neurologiques, dont la dépression.

À noter que l’absorption intestinale, et donc la biodisponibilité de la vitamine B8 est inhibée par l'avidine qui est une protéine du blanc d’œuf. On peut ainsi observer des signes de déficit chez les personnes qui consomment régulièrement des œufs crus. Cette protéine est dénaturée par la chaleur.

Trop?

Aucun effet secondaire n'a été signalé lors de la prise de biotine, même lors de doses élevées prises de manière prolongée.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Les besoins en vitamine B8 sont largement couverts par notre alimentation. En Europe, la consommation moyenne varie entre 30 et 60μg/ jour pour les adultes. Ainsi, sauf avis médical contraire, la consommation de compléments alimentaires contenant de la biotine n’est pas justifiée.

Voici quelques sources de vitamine B8 par portion :

- 1 œuf (60g) : 9,6 µg

- 1 poignée de noix (30 g) : 25,5 µg

- 1 verre de lait demi-écrémé (200 ml) : 4 µg

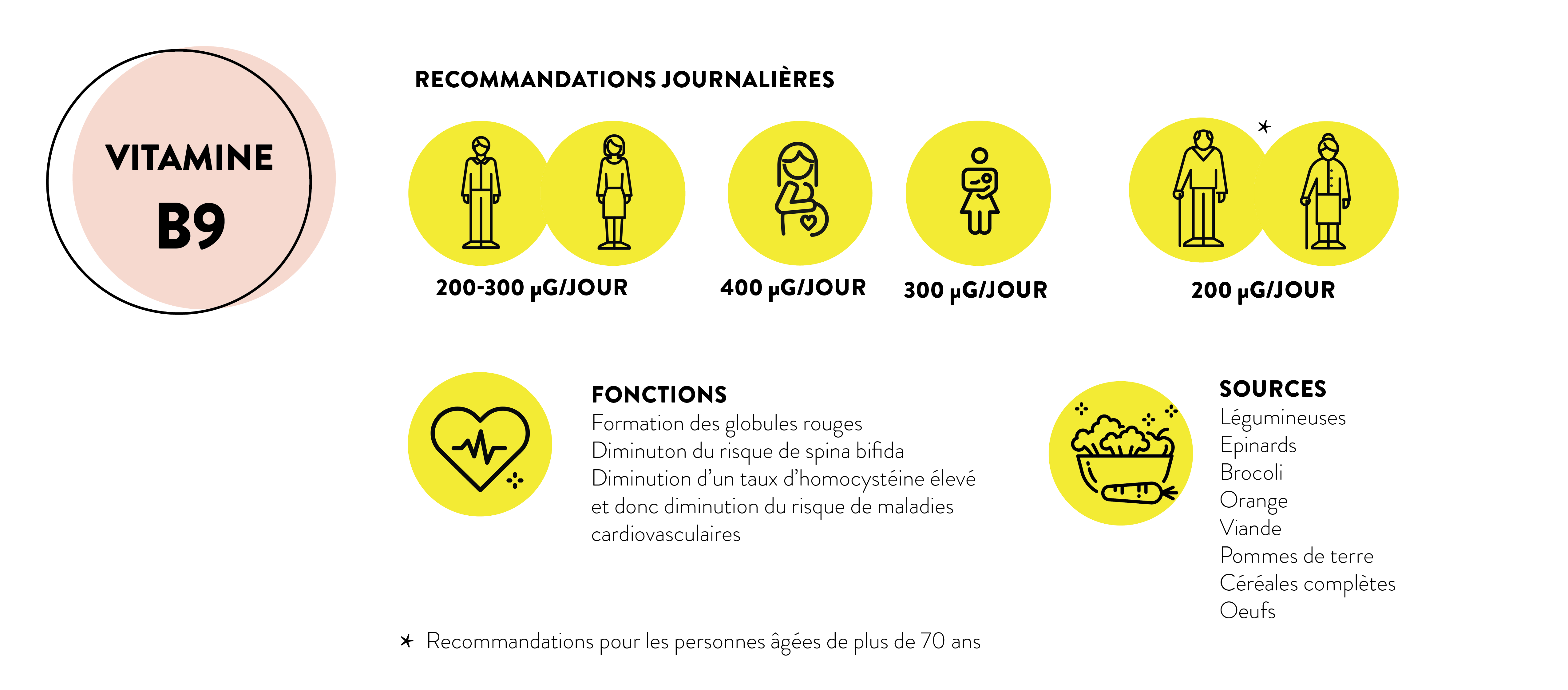

Hydrosoluble, la vitamine B9 ou acide folique, a un grand nombre d'atouts.

Un taux adéquat d'acide folique dans l'organisme est mis en relation avec une diminution du risque de maladies cardio-vasculaires grâce au rabaissement du taux élevé de l'homocystéine. Certaines études suggèrent également qu’une consommation élevée en acide folique diminuerait le risque de cancer et la perte des fonctions cognitives liée à l’âge. Mais de plus amples études doivent encore le confirmer.

Un supplément en vitamine B9 est généralement prescrit aux femmes enceintes ou désireuses de l'être. De très nombreuses études ont démontré que la prise de suppléments d’acide folique (400 µg/jour) avant la conception et pendant les premières semaines de grossesse diminue considérablement le risque d’anomalies congénitales graves telles que la malformation du tube neural de l'enfant (défaut de fermeture ou "spina bifida").

Trop peu?

Un déficit mène à la production insuffisante des globules rouges et blancs avec anémie à la clé. Celle-ci se traduit par de la fatigue et des sentiments dépressifs ainsi qu'une assimilation plus difficile de certains aliments au niveau de l'intestin grêle. Les symptômes peuvent être une perte de poids, une inflammation de la langue et un appétit diminué.

Trop?

Un excès d'acide folique s'élimine rapidement par les urines. Des effets toxiques n'ont jamais été constatés, même en cas de doses très élevées provenant de l’alimentation. Un apport élevé en acide folique synthétique présent dans les compléments alimentaires peut quant à lui être nocif à forte dose, car contrairement à l’acide folique “naturel”, la biodisponibilité de l’acide folique synthétique est immédiate.

À noter qu’un apport élevé en acide folique peut masquer un manque de vitamine B12 jusqu'à atteindre une carence grave avec l’apparition de symptômes neurologiques irréversibles si le déficit en vitamine B12 n’est pas traité assez tôt.

Qu’en est-il de la consommation belge?

L’apport quotidien des Belges n’a pas été établi. Selon le Conseil Supérieur de la Santé (CSS), aucun élément ne montre qu’il existerait un problème de carence dans notre pays. Les apports européens ont été estimés entre 168 et 326 μg de folates naturels, ce qui correspond plus ou moins aux recommandations.

Voici quelques sources de vitamine B9 par portion :

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 21,12 µg

- 1/2 brocoli (125 g) : 93,88 µg

- 1 verre de jus d'orange (200 ml) : 60 µg

- 1/2 sachet d'épinards cuits (250 g crus donnent 75 g cuits) : 93,75 µg

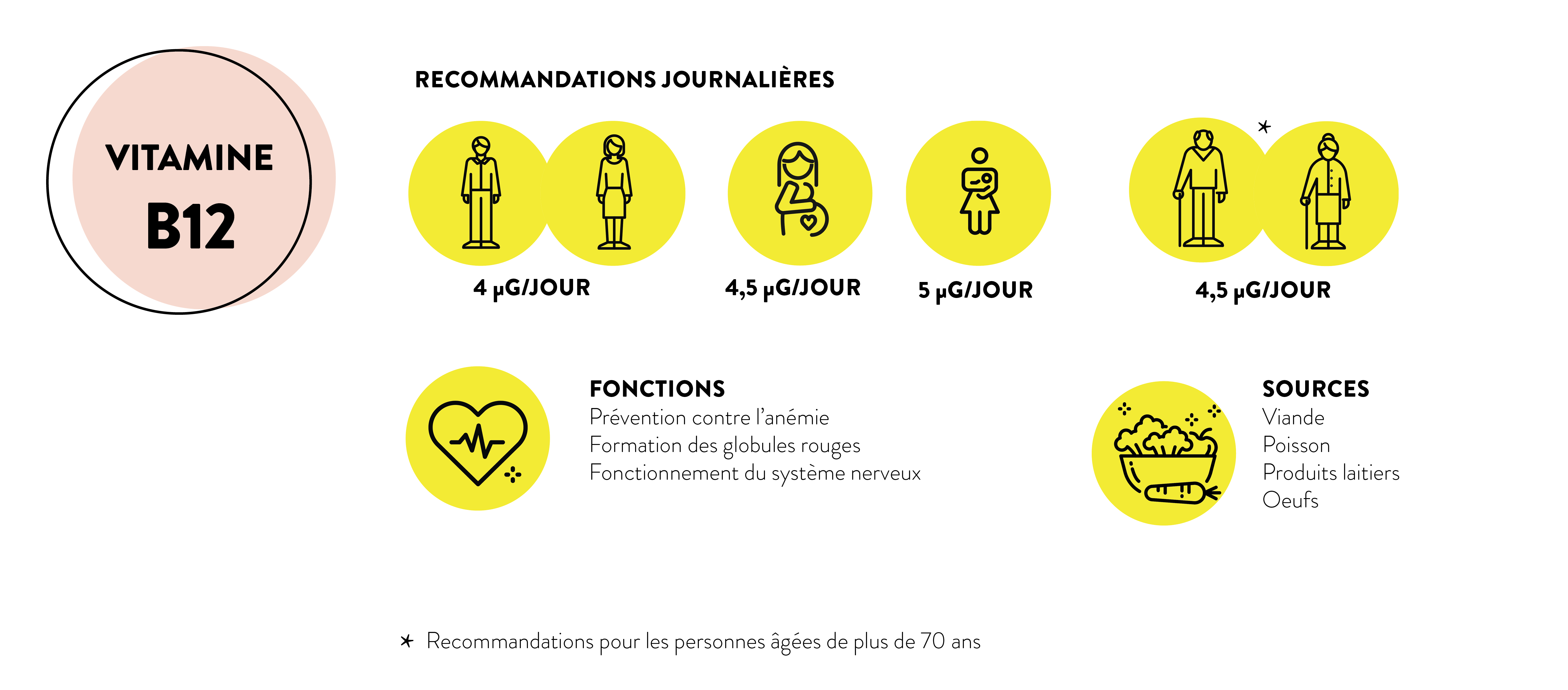

La vitamine B12, aussi appelée cobalamine, se retrouve uniquement dans la nourriture d'origine animale. Cette vitamine, soluble dans l’eau et stable à la cuisson, est stockée principalement au niveau du foie. Le corps dispose donc d’une réserve qui peut aller jusqu’à 3 mg, soit une réserve de vitamines B12 suffisante pour plusieurs années.

Pour que la vitamine puisse être absorbée (dans la dernière partie de l'intestin grêle), elle doit d'abord se lier avec le "facteur intrinsèque", une enzyme contenue dans le suc gastrique.

Trop peu?

Lors d'une carence en vitamines B12, apparaissent de l'anémie avec trop peu de globules rouges (anémie pernicieuse), des problèmes au niveau des terminaisons nerveuses qui se manifestent par des picotements dans les doigts, mais aussi des pertes de mémoire, des dysfonctionnements de coordination et de la faiblesse dans les muscles des jambes. Une carence ne se détecte qu’après une longue période étant donné que le corps constitue une réserve de vitamine B12.

Les personnes âgées souffrent plus souvent d'un manque de vitamine B12. La cause en est un manque de "facteur intrinsèque" ou une affection à l'estomac lorsque la production d'acide diminue. À cause de cela, les bactéries peuvent aboutir dans l'estomac et causer des problèmes digestifs. Si le corps lui-même ne peut plus absorber la vitamine B12, on l'administre alors par piqûre intramusculaire.

Au cours de la grossesse et après l'accouchement, il est important d’effectuer des contrôles pour éviter une carence en vitamine B12. Normalement, le gynécologue assure le suivi.

Les végétaliens qui évitent tous les produits animaux courent un risque plus élevé de carence en vitamine B12. Une supplémentation leur est recommandée. Par contre, les végétariens qui consomment des produits laitiers reçoivent en principe suffisamment de vitamine B12 à condition d’en consommer suffisamment. Il vaut mieux dans ce cas demander conseil à son médecin.

L’absorption de la vitamine B12 peut également diminuer en cas d’infections gastro-intestinales ou encore à cause de la prise de médicaments tels que la "metformine", traitement pour les patients diabétiques qui peut inhiber l’absorption de la vitamine B12.

Trop?

Il y a peu de risques de conséquences fâcheuses liées à un surplus en vitamine B12. On ne connaît aucun effet indésirable chez les personnes ayant consommé des doses élevées pendant longtemps. Le corps veille en effet à freiner l'absorption en excès.

Qu’en est-il de la consommation belge?

La quantité de vitamine B12 consommée varie selon le sexe, mais également selon les âges. Les hommes de 18-39 ans ont un apport de 4,95µg par jour alors que les 40-64 ans consomment 5,54µg par jour. Les apports recommandés de 4µg par jour sont donc couverts. Les femmes en Belgique en consomment un peu moins. En effet, pour la tranche 18-39 ans, on compte 3,63µg par jour et pour les 40-64 ans, 3,72µg par jour.

Un régime alimentaire équilibré assure un apport adéquat d'autant plus qu’il n’y a pas de perte à la cuisson.

Voici quelques sources de vitamine B12 par portion :

- 1 verre de lait demi-écrémé (200 ml) : 0,76 µg

- 1 yaourt (125 g) : 0,3 µg

- 150 g de bœuf maigre cuit : 2,78 µg

- 150 g de poisson blanc cuit : 2,79 µg

À noter que les algues, zostères et produits fermentés contiennent une substance qui ressemble à la vitamine B12, mais qui n'est pas exploitable par l'homme.

La vitamine C est de loin la plus célèbre des vitamines. Contrairement à la plupart des animaux et des plantes, l'homme n'est pas capable de la synthétiser lui-même. Il lui faut absorber l'acide ascorbique des aliments.

Cette vitamine est soluble dans l’eau, sensible à la chaleur et à la lumière. C’est pourquoi les vieilles pommes de terre ne contiennent presque plus de vitamine C, les plats préparés et surgelés perdent jusqu'à 91% de leur teneur initiale et le jus d'orange pressé contient plus de vitamine C que les jus industriels.

Trop peu?

Le scorbut fut autrefois un phénomène classique qui se présentait lors de longs voyages. Il était dû au manque de légumes et fruits frais. De tels déficits extrêmes se produisent peu de nos jours. Pourtant on voit que certains comportements à risque comme l'abus de boisson, des régimes trop sévères avec peu de légumes et de fruits, entraînent de plus en plus de symptômes de scorbut: fatigue et saignements du nez et de la gencive. Dans les cas graves, les dents peuvent se détacher et tomber.

Les fumeurs doivent également augmenter la prise de vitamine C. Une seule bouffée de cigarette permet à des milliards de radicaux libres de s’engouffrer dans l’organisme. Une trop grande quantité de radicaux libres peut endommager les cellules.

Les personnes les plus à risque de développer un déficit sont les personnes âgées, les personnes alcooliques, les patients diabétiques ou atteints d’un cancer ou d’une maladie chronique qui se caractérise par un statut inflammatoire prolongé.

Trop?

Un surplus de la vitamine C est éliminé rapidement par les urines. Une prise de plus de 1500mg de vitamine C par jour favorise cependant l’élimination des oxalates, ce qui est considéré comme un facteur de risque pour le développement des calculs rénaux.

Des effets toxiques de cette vitamine n'ont pas encore été constatés, bien que des risques de calculs rénaux pourraient exister lors de prise de doses extrêmement élevées.

À partir de 1000mg par jour, des problèmes gastro-intestinaux peuvent se produire tels que des ballonnements, des maux de ventre, des diarrhées et des flatulences.

Qu’en est-il de la consommation belge?

En 2014, l’enquête de consommation alimentaire belge estimait une consommation moyenne d’environ 90mg/jour pour les plus de 15 ans. Selon le Conseil Supérieur de la Santé (CSS), la recommandation actuelle ne serait pas atteinte par plus de la moitié de la population. Toutefois, le déficit en vitamine C est exceptionnel et concerne plutôt des cas spécifiques tels que les patients sous nutrition artificielle intraveineuse non complémentée.

Les chiffres de 2014 sont toutefois surprenants d’autant plus que pour atteindre les recommandations journalières, une orange suffit à elle seule!

Quelques sources de vitamine C par portion :

- 100 g de chou blanc cru (dans une salade par exemple) : 45,8 mg

- 1 orange (200 g) : 114 mg

- 2 kiwis (200 g) : 185,4 mg

- 2-3 pommes de terre de primeur (200 g) : 37,8 mg

Il est important de noter que les teneurs en vitamines C sont influencées par la saison, le mode de conservation et de préparation.

Conservez les fruits et légumes au frais et à l'abri de la lumière, dans la cave ou dans le réfrigérateur. Après ouverture, gardez toujours les jus de fruits et de légumes dans le réfrigérateur.

La vitamine D, aussi appelée cholécalciférol ou vitamine anti-rachitique, diffère des autres vitamines parce que le corps peut en fabriquer sous l'influence du soleil. Suffisamment de soleil peut même pourvoir au besoin quotidien et rend un apport alimentaire superflu. Un quart d'heure à l'extérieur est généralement suffisant pour fournir la quantité nécessaire. Inutile de s'exposer des heures au soleil.

Il existe cependant des personnes risquant une carence: les femmes enceintes et qui allaitent, les adolescents, les personnes âgées et adultes à la peau sombre, car une forte pigmentation stoppe les rayons UV et complique la production de la vitamine D.

La teneur en vitamine D des produits alimentaires et la possibilité de les exploiter sont relativement faibles par rapport à la quantité de vitamine D que la peau fabrique sous l'effet du soleil.

Trop peu?

Un déficit lors de la grossesse peut entraîner un déficit in utero responsable d’un retard de croissance, de malformations du squelette avec une augmentation du risque de fracture de la hanche en vieillissant. C’est pourquoi les gynécologues vérifient si les apports sont suffisants au moyen d’une prise de sang.

Un manque de vitamine D peut entraîner le rachitisme chez les enfants (calcification osseuse insuffisante). Les suppléments en vitamine D sont donc importants chez les jeunes enfants, car l’exposition directe au soleil est déconseillée. Le lait maternel ne contient pratiquement pas de vitamine D. Le lait infantile est enrichi en vitamine D, mais les doses restent inférieures à l’apport journalier recommandé. Une supplémentation est conseillée par les pédiatres.

Les personnes plus âgées peuvent, en cas de déficit en vitamine D, développer de l'ostéoporose. La vitamine D participe à la formation et au maintien de la masse osseuse en favorisant l’absorption intestinale du calcium et en activant la synthèse de certaines protéines qui interviennent dans l’ossification. En cas de déficit en calcium, ce qui est assez fréquent chez les personnes âgées, la vitamine D va augmenter la libération osseuse de calcium et de phosphore augmentant ainsi le risque de fracture.

Trop?

Par son accumulation facile dans l'organisme (dans le foie et les réserves graisseuses), la vitamine D peut se trouver en excès. Avec comme conséquence une hypercalcémie, des troubles neurologiques et un risque de lithiase rénale. Une overdose s'accompagne de nausées, vomissements, diarrhées, douleurs et fatigue. Elle peut être entre autres causée par un dépôt calcaire à des endroits incongrus, comme dans les reins, le cœur et les vaisseaux sanguins. L’apport maximal tolérable pour la vitamine D est de 50μg/jour pour les adultes.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Une étude réalisée en 2019 par Sciensano et l’Université de Gand (UGent) a montré que la majeure partie de la population belge a un apport insuffisant en vitamine D par le biais de l’alimentation. Une supplémentation est donc à envisager au cas par cas et en accord avec son médecin traitant afin de recouvrer un statut en vitamine D adéquat.

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) recommande une complémentation dès la naissance jusqu’à 18 ans, en fonction de l'exposition au soleil des adolescents.

Quelques sources de vitamine D par portion :

- 1 c.à.c. de margarine ou minarine (5 g) : 0,5 μg

- 1 c.à.c. de beurre (5 g) : 0,06 μg

- 1 verre de lait entier (200 ml) : 0,5 μg

- 150 g de saumon cuit : 8,73 μg

- 150 g de bœuf cuit : 0,32 μg

L'ajout de vitamine D, ainsi que de vitamine A, dans les matières grasses à cuire, margarine et minarine est obligatoire en Belgique

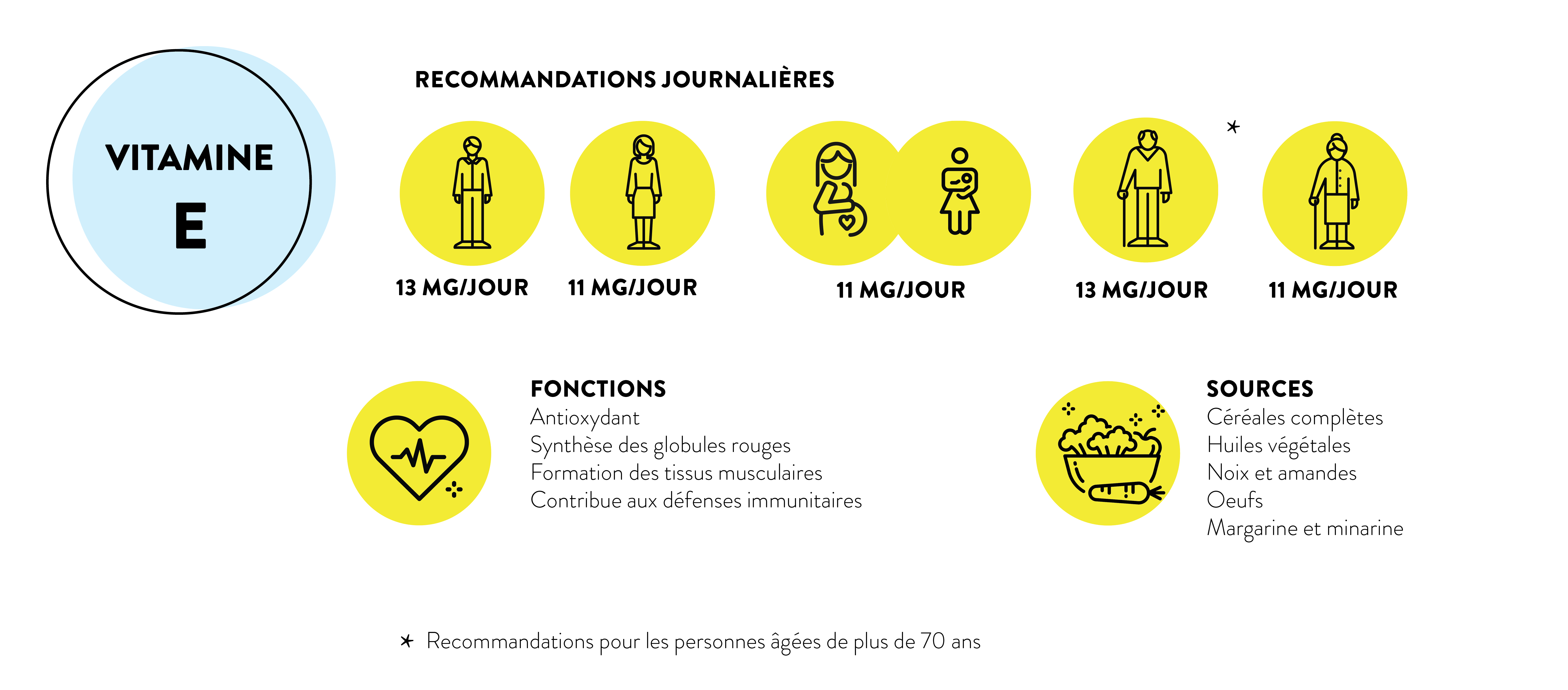

Liposoluble, la vitamine E, aussi appelée tocophérol ou alpha-tocophérol, intervient dans le métabolisme des graisses. Elle est sensible à la chaleur et à la lumière. À la cuisson, on peut perdre jusqu'à 20% des vitamines E d'un aliment.

Cette vitamine intervient également dans une série de processus du corps qui ont tendance à moins bien fonctionner avec l'âge. D'où sa réputation "d'anti-âge".

On peut trouver l'explication dans le fait que la vitamine E est un antioxydant liposoluble qui protège les cellules dont le renouvellement est rapide contre les radicaux libres.

La vitamine E aurait un effet bénéfique dans la prévention des maladies cardio-vasculaires, des cancers et de la cataracte. Les études ont été menées sur des sujets qui présentaient un statut élevé en vitamine E d’origine alimentaire.

Trop peu?

Une carence en vitamine E est rare. En cas d’alimentation très pauvre en acides gras polyinsaturés, un manque peut parfois se produire. Mais les déficits importants apparaissent uniquement lors de troubles alimentaires graves combinés à un problème digestif. Les enfants prématurés souffrent parfois d’une carence. Le manque de vitamine E se traduit par de l’anémie et des problèmes nerveux avec une atteinte neurologique irréversible.

Trop?

Une prise excessive de vitamine E, jusqu’à environ 10 fois la dose recommandée, ne pose aucun problème de toxicité en soi. La prudence, toutefois, s’impose en ce qui concerne les mégas doses qui sont vendues comme suppléments. Elles peuvent diminuer la capacité de coagulation et provoquer des saignements du nez par exemple. À savoir qu’au-delà d’une certaine concentration, les antioxydants perdent leur pouvoir protecteur et inversement, favoriseraient les phénomènes de peroxydation.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Selon une étude de 2018 menée en Belgique par Sciensano, l’apport en vitamine E par l’alimentation a été jugé comme étant approprié. Une supplémentation n’est donc pas nécessaire sauf sur avis médical. D’ailleurs, il est important de noter que l’absorption de la vitamine E est beaucoup plus efficace lorsque celle-ci est naturellement présente dans les aliments que lorsqu’elle est consommée sous forme de supplément.

Voici quelques sources de vitamine E par portion :

- 1 c.à.s. d'huile de tournesol (15 g) : 8,75 mg

- 1 c.à.c. de margarine (5 g) : 0,43 mg

- 2 tranches de pain complet (80g) : 0,24 mg

- 1 poignée de noix (30 g) : 0,5 mg

À noter que la vitamine E est souvent ajoutée aux aliments gras pour combattre le rancissement des graisses. Il est alors indiqué E306 ou tocophérol sur l'étiquette.

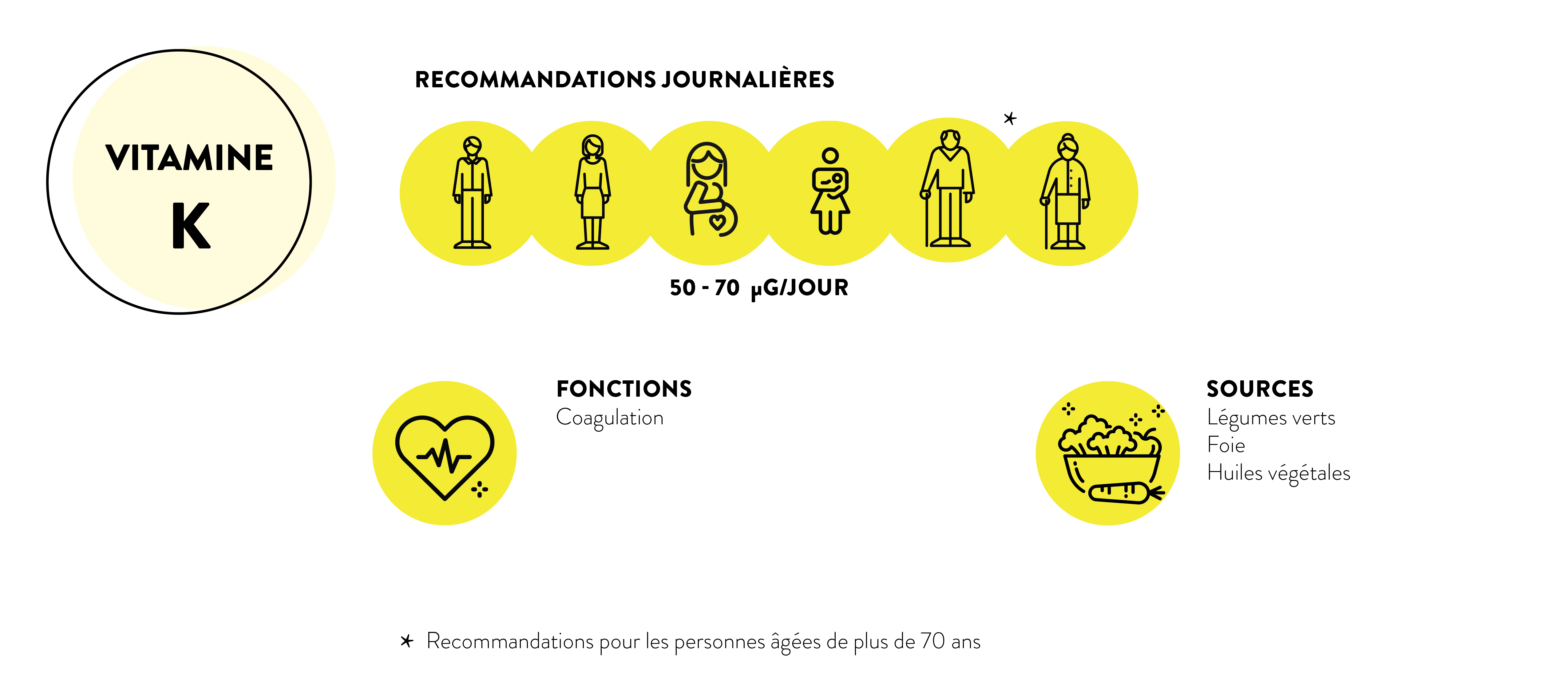

La vitamine K apparaît sous 3 formes: K1 d'origine végétale (Phylloquinone), K2 d'origine bactérienne (Ménaquinone) et K3 vitamine synthétique hydrosoluble (Ménadione). Elle est liposoluble.

Une grande partie des vitamines K assimilées par l'organisme est produite par les bactéries intestinales. Le reste est puisé dans les aliments d’origine végétale.

Trop peu?

Les carences en vitamine K sont rares chez l'adulte, car l'intestin est capable d'en fabriquer. L'alimentation en apporte également. Seules les personnes qui consomment des médicaments détruisant les bactéries dans le gros intestin (ex : antibiotiques), celles qui les absorbent mal à la suite d'intolérances alimentaires (maladie cœliaque) ou qui souffrent de pathologies graves du foie peuvent en manquer. Un manque de vitamines K conduit à une coagulation plus lente, donc à un risque d'hémorragie.

Chez les prématurés, on constate souvent des carences avec des conséquences parfois graves, à savoir des hémorragies de l'estomac, de l'intestin, du cerveau, etc. À la naissance, les bébés ne possèdent pas encore dans l'intestin les bactéries capables de synthétiser la vitamine K. Et celles présentent dans le sang de la mère traversent difficilement le placenta et n'atteint donc pas le fœtus. C'est pourquoi une supplémentation quotidienne en vitamine K est requise dès la naissance, et ce durant au moins les trois premiers mois. À la naissance, certains hôpitaux proposent une injection de vitamine K dans le muscle, plus efficace qu’une supplémentation quotidienne.

Trop?

Pour les adultes, il n'y a aucune donnée à cet égard. Mais chez les bébés qui prennent trop de vitamine K, on voit une dégradation accrue des globules.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Selon une étude de 2018 menée en Belgique par Sciensano, l’apport en vitamine K provenant de l’alimentation a été jugé comme étant approprié. Une supplémentation n’est donc pas nécessaire sauf sur avis médical.

Quelques sources de vitamine K par portion :

- 1/2 brocoli (125 g) : 176,25 µg

- 1 c.à.s. d'huile de colza (15 g) : 10,7 µg

- 1/2 sachet d'épinards cuits (250 g crus donnent 75 g cuits) : 370,5 µg

Les minéraux eux-aussi sont essentiels. Voici le rôle de chacun d'entre-eux et les apports recommandés.

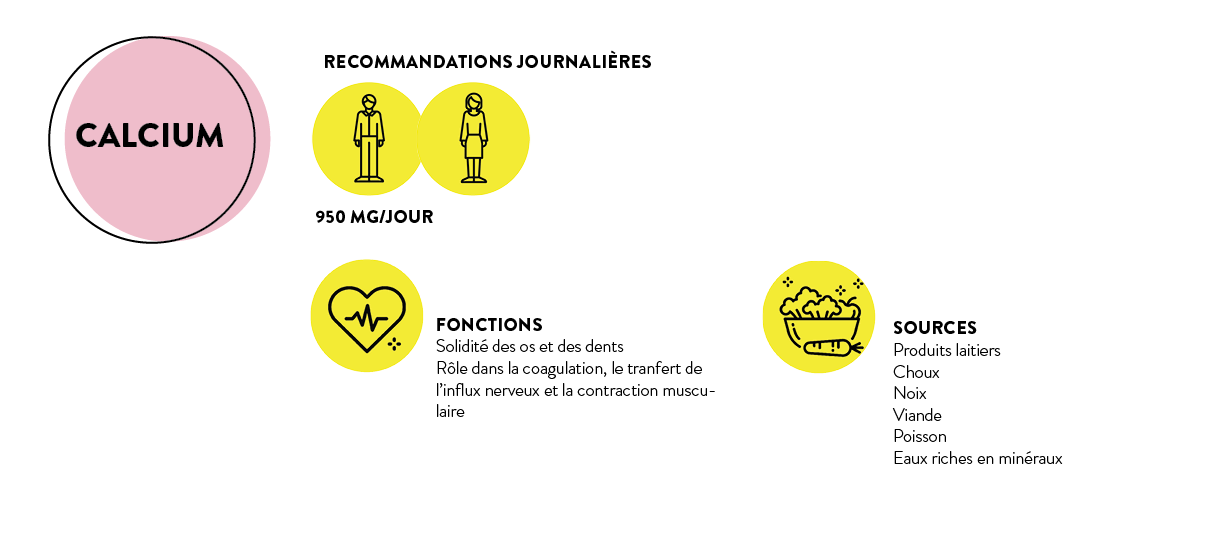

Le calcium est l’un des constituants les plus importants de notre squelette et de nos dents. Le corps d’un adulte comporte environ 1,2 kg de calcium dont 99% sont déposés dans les os (sous forme de phosphate calcique) et les dents pour en assurer la solidité et la rigidité. Le pourcent restant est cependant aussi nécessaire que le reste, car il agit sur les nerfs, les muscles, la coagulation sanguine, la libération d’hormones et le transport d’autres minéraux comme le sodium, le potassium et le magnésium dans toutes les cellules du corps. L’assimilation du calcium est cependant conditionnée par la présence de vitamine D. En cas de carence en vitamine D, l’absorption intestinale du calcium venant de l’alimentation diminue. Or, l’os est en perpétuel renouvellement. Un apport régulier et suffisant en calcium est donc essentiel.

Trop peu?

La carence est rare. Elle survient chez les enfants et adolescents ayant une alimentation pauvre en calcium (ex : sans produits laitiers) ou absorbant des portions avec un rapport calcium/phosphore trop faible. Une carence chronique peut mener à une densité osseuse diminuée chez les enfants avec comme conséquence un risque accru de fractures (rachitisme).

Chez l’adulte et les personnes plus âgées, un manque de calcium entraîne l’ostéoporose, une fragilisation des os qui deviennent poreux, qui se cassent plus facilement et se tassent.

Trop?

Un excès de calcium est rare aussi. Mais il est conseillé d’éviter d’en consommer plus de 2500mg par jour pour éviter une hypercalcémie ainsi que la formation de calculs rénaux.

Qu’en est-il de la consommation belge?

En 2014, les apports moyens en calcium par le biais de l’alimentation étaient de 759 mg/jour avec 805 mg/jour pour les hommes et 711 mg/jour pour les femmes. Seulement 22% de la population belge (3-64 ans) présente des apports en calcium égaux ou supérieurs aux apports recommandés.

Un apport adéquat en calcium et en vitamine D pendant l’enfance et surtout pendant l’adolescence est essentiel pour atteindre le pic de la masse osseuse qui est un facteur déterminant d’ostéoporose plus tard dans la vie. Pourtant, selon l’étude de consommation alimentaire de 2014, les adolescents sont ceux chez qui consomment le moins de calcium. Ceci peut s’expliquer par le fait de sauter le petit-déjeuner (bol de céréales avec du lait), de faire des régimes, de consommer de l’alcool ce qui augmente la perte de calcium ou encore, le fait de boire des sodas à la place de l’eau (source de calcium).

En consommant quotidiennement des produits laitiers ou des substituts enrichis en calcium ("lait" d'amande, de soja, d'avoine, etc.), des légumes et de l’eau minérale riche en calcium, les apports recommandés peuvent être atteints.

Voici quelques sources de calcium par portion :

- 1 verre de lait ou substituts enrichis en calcium (200 ml) : 234 mg

- 1 tranche de Gouda (20 g) : 145,6 mg

- 1 pot de yaourt (125 g) : 160 mg

- 1/2 assiette de légumes cuits (200 g) : 64 mg

Certains aliments comme la rhubarbe, les noisettes, le cacao, le thé fort, le chou, le céleri rave, l’oseille…contiennent de l’acide oxalique qui, en se liant au calcium, gêne sa bonne assimilation par le corps.

Par ailleurs, le corps assimile mieux le calcium contenu dans les produits laitiers que dans les autres aliments qui en contiennent comme les légumes ou les eaux minérales.

Lait (entier ou écrémé, l’apport en calcium est le même), lait battu, lait chocolaté (à l’occasion), yaourt, pudding, fromage blanc, Skyr, Kéfir,... les possibilités sont nombreuses. Les substituts peuvent aussi être pris en compte à condition qu’ils soient enrichis en calcium. Certaines eaux en bouteille sont aussi riches en calcium. Un litre d'Hepar apporte 550 mg de calcium, Contrex en apporte 470 mg.

On le considère souvent comme un antistress "naturel", car il préserve l'équilibre nerveux et musculaire. Toutefois, à l’heure actuelle, seul le fait qu’il contribue à réduire la fatigue est reconnu par le comité scientifique de l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA). On en trouve partout dans le corps. 60% sont stockés dans les os (aide à maintenir leur structure), le reste se répartit dans les muscles (pour la décontraction musculaire), le système nerveux, le cerveau, le cœur, le foie et les reins.

Les fibres et phytates en diminuent l'assimilation. Par contre, la vitamine D la stimule.

Trop peu?

Une carence grave est sans doute très rare, mais un léger sous dosage est possible chez les personnes stressées, les sportifs intensifs (perte via la sueur), personnes souffrant de diarrhée sur une longue durée, les alcooliques, les personnes souffrant de maladies rénales… Les symptômes: une certaine apathie, de la fatigue, des crampes musculaires. Une carence plus importante conduit à des problèmes de rythme cardiaque, de confusion, de tremblements et de crampes d'estomac. Les personnes qui utilisent des diurétiques sont également à risque d’une déficience, car les pertes en magnésium dans les urines sont plus importantes.

Trop?

Un apport légèrement excessif est facilement géré par l'organisme qui l'élimine via les urines. Dès 360 mg de magnésium, un léger effet laxatif a été rapporté.

Une ingestion à long terme d'une dose de magnésium trop élevée (via les suppléments) peut conduire à des problèmes plus graves, en cas de mauvais fonctionnement des reins menant, dans le pire des cas, à un arrêt cardiaque. Cela ne peut se produire que suite à une prise de magnésium supérieure à 2500mg par jour.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Chez les personnes en bonne santé qui mangent un peu de tout et en quantités suffisantes, une carence importante en magnésium est plutôt rare. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 20% de la population adulte serait légèrement carencée, sans que cela ne présente un sérieux problème de santé.

Nous n'avons pas de chiffres pour la Belgique. Aux Pays-Bas, la consommation se situe entre 237 et 402 mg/jour pour les hommes et entre 225 et 316 mg/jour pour les femmes.

De façon générale, si vous n’en absorbez pas suffisamment ou de trop, ce déséquilibre est compensé par vos reins.

Une alimentation équilibrée avec des légumes, des légumineuses, des céréales complètes et des fruits à coque permet de couvrir les besoins en magnésium.

Voici quelques sources de magnésium par portion :

- 200 ml de lait demi-écrémé : 24 mg

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 48 mg

- 30 g de chocolat noir : 36 mg

- 1 poignée d'amandes (30 g) : 80,4 mg

- 1 banane (120 g) : 41,9 mg

Le cuivre est un oligo-élément indispensable. Il est l’un des plus abondants du corps humain.

Certaines substances dans les produits alimentaires freinent l’assimilation du cuivre: entres autres, les fibres et les phytates qui se trouvent dans les produits céréaliers, ainsi que la vitamine C.

Trop peu?

Les carences sont très rares dans nos régions. Une déficience en cuivre provoque l'anémie, des problèmes au niveau de la peau, des cheveux, des ongles et des dents, et des symptômes neurologiques.

Trop?

Un excès de cuivre se produit très rarement, car notre corps détient des mécanismes de régulation qui permettent d’ajuster l’absorption du cuivre (essentiellement au niveau de l’intestin grêle) et son excrétion (essentiellement par voie biliaire) selon le niveau des apports et des réserves présentes. Ainsi, le pourcentage d’absorption diminue si les apports augmentent. Toutefois, un apport excessif peut provoquer vomissements et diarrhée.

L'empoisonnement peut se présenter chez les personnes qui abusent de suppléments. À long terme, un excès de cuivre peut mener à des dommages au foie, aux reins, aux intestins et au cerveau. Par conséquent, celui qui consomme des suppléments ne doit jamais dépasser la quantité recommandée sur l’emballage. L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé l'apport maximal tolérable à 5 mg/jour pour les adultes.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Un déficit en cuivre n’est pas un problème de santé publique tant il est rare. En effet, le cuivre se retrouve dans de nombreux aliments. Nous n’avons pas de chiffres quant aux apports belges, mais la consommation de nos voisins français se situait, en 2012, en moyenne, à 1,6 mg/jour pour les hommes adultes et 1,3 mg pour les femmes adultes, ce qui correspond aux recommandations.

Quelques sources de cuivre par portion :

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 0,14 mg

- 150 g de poisson : 0,08 mg

- 100 g de crevettes cuites : 0,68 mg

- 1 poignée de noix (30 g) : 0,33 mg

Le fluor se trouve sous forme de différents sels dans l’alimentation. Même si son caractère essentiel reste discuté, des études épidémiologiques ont toutefois montré que chez les enfants une relation inverse existe entre l'incidence de caries et la prise de fluor. Une partie du fluor absorbé se fixe dans les os. Une autre, pendant l’enfance, dans les dents. Le reste est éliminé par les urines.

Trop peu?

Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée, il ne se produit que peu de cas de carence de fluor. En cas de doute, consultez le médecin.

Trop?

Tout excès est nuisible, vu la capacité toxique incontestable du fluor. Ainsi, un apport excessif pendant la maturation des dents entraine la fluorose dentaire: porosité accrue et opacité de l’émail. Des déformations et des fractures osseuses (fluorose osseuse) peuvent également survenir. L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) fixe l’apport maximal tolérable à 7 mg/jour pour l’adulte.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Grâce à la consommation d’eau, les Belges atteignent les recommandations. La limite maximale dans les eaux de source et les eaux du robinet est fixée à 1,5 mg/l. Dans les eaux minérales naturelles, la valeur peut monter à 5 mg/l, avec avertissement sur l’étiquetage au-delà de 1,5 mg/l. En 2013, L’EFSA estimait la consommation européenne à 0,05 mg/kg de fluor soit 3,5 mg/jour pour un adulte de 70 kg, par exemple.

Le chrome n'est pas un oligo-élément essentiel impliqué dans l'homéostasie des glucides, lipides et protéines, mais son importance dans l’alimentation est encore mal définie.

Le chrome améliorerait un peu le taux de glucose dans le sang. Toutefois, les études menées avec une supplémentation en chrome ne montrent pas d’effets significatifs sur le métabolisme des glucides et lipides. Le statut du chrome est contestable à cause d’effets incertains des suppléments (par exemple les propriétés douteuses que l’on prête parfois au chrome d’aider à maigrir ou d’améliorer les performances physiques).

La teneur en chrome de la plupart des produits alimentaires n'est pas encore connue. La plupart des aliments riches en chrome sont la viande, les huiles et les graisses, le pain, les noix, diverses céréales ainsi que le poisson. À l’inverse, le lait, les fruits frais et les légumes verts apportent peu de chrome. Il y a des indications que la disponibilité biologique est faible dans la viande, le lait et les légumes verts, mais meilleure dans les produits céréaliers non raffinés.

Les besoins en chrome ne sont pas connus. Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) propose une estimation des apports nutritionnels quotidiens de 57 à 84 μg pour les plus de 18 ans.

Trop peu?

Un déficit se présente rarement dans nos contrées. On suppose qu'une alimentation variée apporte suffisamment de chrome. Toutefois, en cas de carence, on constate une diminution de la tolérance au glucose avec hyperinsulinisme, hyperglycémie, augmentation des triglycérides et du cholestérol.

Trop?

Aucune donnée n'est connue à propos des conséquences d'une prise trop élevée de chrome via l'alimentation. En examinant la toxicité connue de certaines formes de chrome, certaines organisations d'experts telles que l’OMS estiment qu’un complément de chrome ne peut pas dépasser 250 µg/jour.

D'ailleurs, bien qu'en Belgique il n'existe pas de recommandations pour le chrome, en France, l'apport nutritionnel conseillé est de 65 µg par jour pour les hommes et 55 µg pour les femmes.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Dans son récent rapport de 2014, l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) mentionne un apport en chrome de 57 à 84 μg/jour chez les adultes de 17 pays européens. Le déficit est rare et n’est pas un problème de santé publique. Une supplémentation n’est pas justifiable sauf sur avis médical.

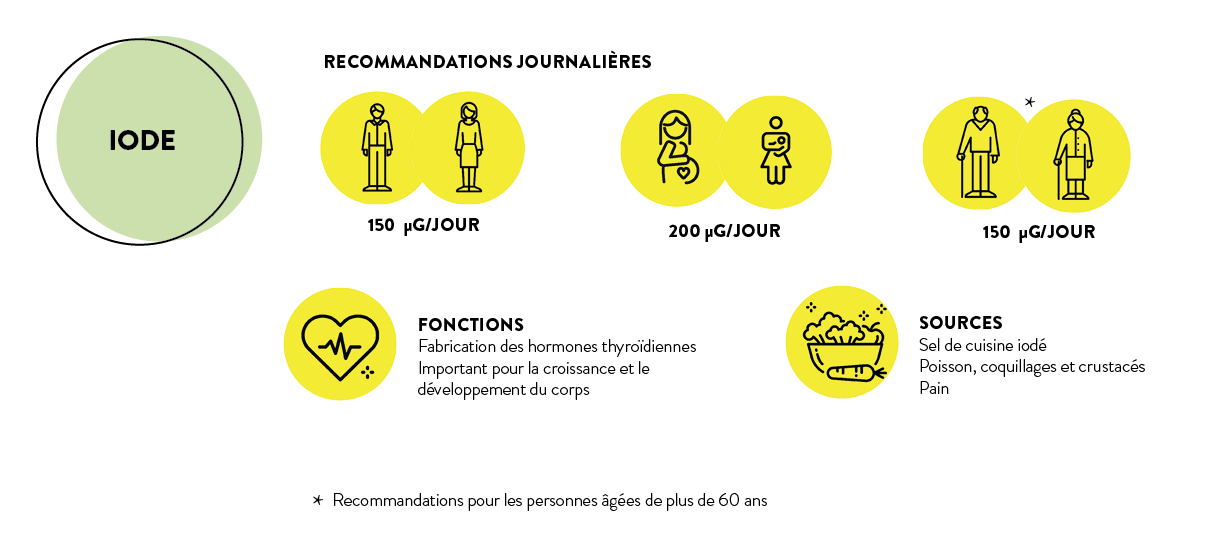

L'iode est un oligo-élément naturellement présent dans notre corps en petites quantités certes (entre 10 et 20 mg), ce qui ne l'empêche pas d'être absolument vital.

Afin d’augmenter l’apport en iode, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a conclu en 2009 une convention (non obligatoire) avec le secteur de la boulangerie en vue d'un usage modéré du sel iodé dans le pain. Ce dernier est un élément important dans le cadre d'une alimentation équilibrée et contribue pour 25% dans notre apport quotidien en sel.

L'usage du sel iodé est recommandé, mais cela reste du sel avec tous les effets néfastes en cas d’excès.

Le lait peut également assurer un apport en iode toutefois, sa concentration varie selon l’utilisation d’iode dans les fermes (comme fortifiant du bétail et parfois désinfectant).

Trop peu?

Une carence en iode entraîne apathie, frissons, fatigue, déprime, baisse de libido, perte de cheveux, trous de mémoire, prise de poids, baisse du rythme cardiaque, etc. Ces troubles peuvent être plus ou moins importants selon la carence. Mais un manque important et de longue durée peut conduire à l'hypothyroïdie et au gonflement de la glande thyroïde, plus connu sous le nom de goitre. Heureusement, les troubles les plus communs liés à une carence légère disparaissent la plupart du temps en quelques semaines quand le taux d'iode est rétabli.

Trop?

En général, un excès léger en iode est parfaitement géré par l'organisme. Seules les personnes carencées en iode ou souffrant d'hyperthyroïdie (pour d'autres raisons qu'une carence en iode) peuvent se révéler très sensibles à l'ingestion d'une trop grande quantité d'iode. Chez eux, le fonctionnement de la thyroïde peut être fort perturbé. Les plaintes les plus courantes sont alors: l'irritabilité, une perte de poids inexpliquée, des insomnies, des problèmes à l'effort, une transpiration excessive…

L'apport maximal tolérable est de 600 μg/jour.

Qu’en est-il de la consommation belge?

En Belgique, le léger déficit en iode qui a pu être observé il y a quelques années était, déjà en 2013, en diminution. Notamment grâce à l’ajout du sel iodé dans les pains. Les manifestations les plus graves liées à une carence en iode (goitre et crétinisme) n’ont jamais été observées dans notre pays.

À l’heure actuelle, nous ne savons pas si l’apport belge est suffisant. Toutefois, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) ne recommande pas de complémentation systématique de la population générale, sauf sur avis médical.

Voici quelques sources d'iode par portion :

- 3 g de sel iodé : 39 µg

- 150 g de poisson blanc cuit : 100,65 µg

- Algues par gramme : entre 100 et 2600 µg

- 100 g de fruits de mer : 150 µg

Ainsi, manger du poisson ou des fruits de mer deux fois par semaine peut suffire et utiliser du sel iodé au lieu du sel normal. On trouve aisément du sel iodé (non marin) dans la plupart des magasins.

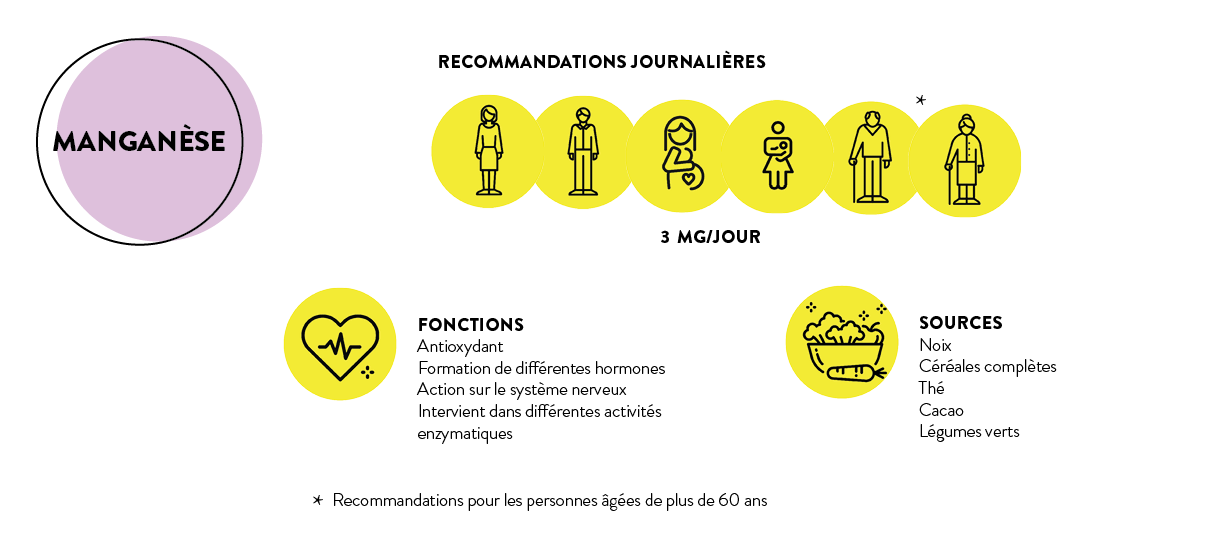

Le manganèse est présent dans notre corps sous forme de réserve. C’est ce manganèse corporel qui intervient dans différentes activités enzymatiques et dans le bon fonctionnement du système nerveux. Le manganèse alimentaire joue, lui, un rôle intestinal en interagissant avec d'autres nutriments comme le fer. Remarque : le fer, le calcium, le phosphore et les phytates en entravent l’assimilation. Il participe au processus de fabrication de certaines hormones et, enfin, il participe à la lutte contre les radicaux libres.

Trop peu?

Les besoins sont largement couverts par l'alimentation. Les carences sont donc très rares, mais s’accompagnent de perturbations de la synthèse des stéroïdes (cholestérol, hormones sexuelles féminines). Une carence peut aussi perturber la digestion des protéines.

Trop?

Un excès provenant de l’alimentation est très improbable. Par contre, des cas graves ont été rencontrés auprès d’ouvriers ayant inhalé des poussières dans les mines de manganèse. Les symptômes sont des troubles nerveux, des angoisses et hallucinations (la "folie" du manganèse).

Qu’en est-il de la consommation belge?

Il n’existe pas de données récentes pour la Belgique. En Europe, l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) signale des apports alimentaires variant de 2 à 6 mg chez les adultes. Les besoins sont donc probablement atteints, d’autant plus que les sources en manganèse sont variables et largement disponibles dans notre alimentation.

Voici quelques sources de manganèse par portion :

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 1,6 mg

- 1 tasse de thé (250 ml) : 0,4 mg

- ½ assiette de légumes cuits (200 g) : 0,4 mg

Le molybdène est un oligo-élément aisément absorbé par notre organisme. La régulation homéostatique se fait au niveau rénal ce qui signifie qu’en cas d’excès, le surplus est éliminé par les urines.

Il existe peu de données au sujet de la biodisponibilité, mais celle-ci ne semble pas dépendante du type d’aliment.

Trop peu?

Une carence en molybdène est très rare chez l'homme qui trouve les quantités nécessaires dans son alimentation. Un déficit éventuel va de pair avec de l’arythmie cardiaque et les dysfonctionnements neurologiques.

Trop?

L’excès est également rare. L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé l'apport maximal tolérable à 600 µg/jour pour les adultes.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Il n’existe pas de données récentes pour la Belgique. Les dernières données, qui datent de 1997, montrent un apport moyen de 75 à 99 μg/jour, soit supérieur aux recommandations actuelles. À l’heure actuelle, les besoins sont probablement atteints, d’autant plus que les sources en molybdène sont variables et largement disponibles dans notre alimentation.

C’est un minéral très présent dans le corps. L’organisme d’un adulte en comprend 1000 g environ dont 80 % sont déposés dans le squelette et les dents, comme c’est le cas pour le calcium en combinaison duquel il assure d’ailleurs leur solidité. Le reste se situe dans les fluides où ils sont des constituants des cellules vivantes.

Le phosphore tiré des denrées d’origine animale est mieux assimilé que celui tiré des végétaux. Par ailleurs, son apport doit être en bon rapport (1,3) avec celui en calcium. Un excès de phosphore stimule la résorption osseuse, ce qui, en cas d’apport calcique insuffisant, peut aboutir à de l’ostéoporose.

Trop peu?

En général, on en ingère plutôt un peu trop que trop peu. Un léger déficit peut cependant provoquer un manque d’énergie, une perte de l’appétit et des douleurs dans les os.

Trop?

Normalement, une alimentation équilibrée ne devrait pas apporter de phosphore en excès. Un excédent peut éventuellement se former en cas de problème rénal ou d’affection au niveau de l’intestin. Certains médicaments peuvent aussi avoir une influence sur l’absorption du phosphore. Un excédent peut fatiguer les reins et, comme dit plus haut, freiner l’assimilation du calcium.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Nous ne disposons pas de chiffres pour la Belgique. Toutefois, selon les données, aux Pays-Bas, l'apport en phosphore se situe entre 1135 et 1803 mg/jour pour les hommes et entre 1136 et 1381 mg/jour pour les femmes.

Voici quelques sources de phosphore par portion :

- 1 verre de lait demi-écrémé (200 ml) : 192 mg

- 1 tranche de Gouda hollandais (20 g) : 120 mg

- 150 g de cabillaud : 495 mg

- 150g de viande de bœuf : 250 mg

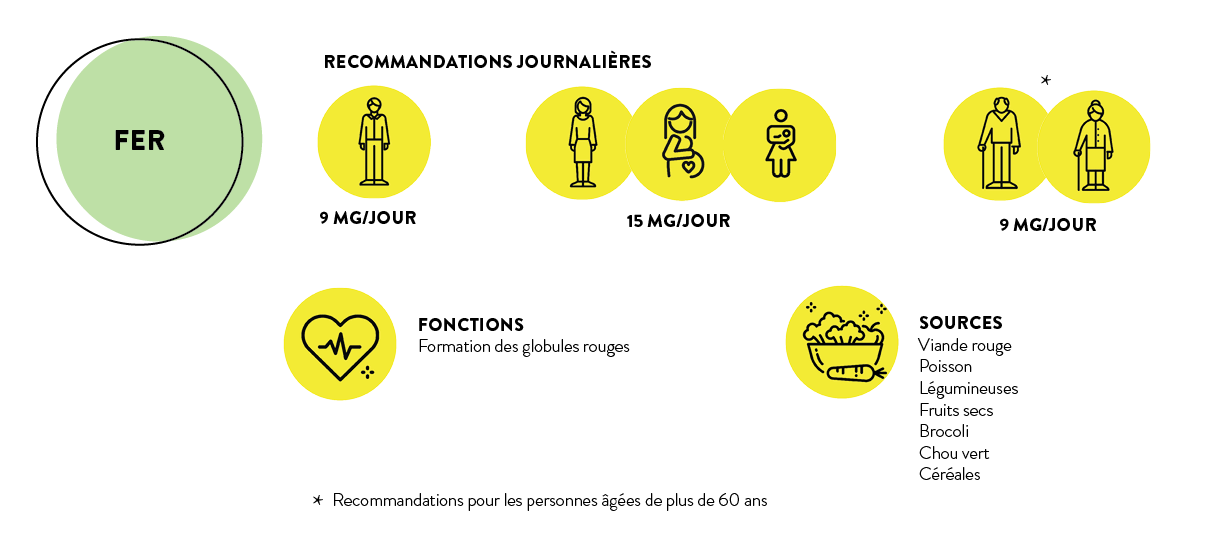

Le fer est peu présent dans notre organisme. Quelques grammes seulement. Seule une part joue cependant un rôle au quotidien, la seconde constituant notre réserve sous forme de ferritine et d'hémosidérine (dans le foie, la rate et la moelle osseuse). Ces réserves servent à pallier une carence momentanée. Le fer actif entre, lui, dans la composition des globules rouges (hémoglobine et myoglobine) et joue un rôle dans le transport de l’oxygène dans le corps.

Notre corps dispose de mécanismes pour absorber le fer alimentaire, mais n’en dispose pas pour l'éliminer. Ainsi, les pertes en fer se font via desquamation de la peau, la sueur, les cheveux, les selles et les urines. La réserve en fer de l’organisme diminue en période de règles chez la femme.

Suivant son origine, le fer est plus ou moins bien assimilé par l’organisme. Les aliments d’origine animale contiennent du fer dit héminique beaucoup mieux absorbé par l’organisme que le fer d’origine végétale, dit non héminique. Par ailleurs, la composition du repas a son importance. Ainsi la présence de vitamine C ou de protéines stimule l’assimilation du fer alors que le thé, le café, certaines céréales, le chocolat, la rhubarbe, les épinards, le lait, le fromage peuvent légèrement la freiner.

Voici la teneur en fer de quelques aliments:

Avec du fer héminique

- 150 g de foie de porc : 22 mg

- 1 boudin noir (150 g) : 10 mg

- 150 g de foie de veau, de mouton, de poulet : 12 à 15 mg

- 150 g de viande de porc, de bœuf, d’agneau, de volaille : 3 à 4 mg

- 150 g de poisson : 1,5 mg

Avec du fer non héminique

- 1/2 sachet d'épinards cuits (250 g crus donnent 75 g cuits) : 10 mg

- 50 g de légumineuses cuites : 3,5 mg

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 2 mg

- 1 petit bol de Corn flakes (30 g) : 2 mg

- 1 œufs (60 g) : 1 mg

- 1 fruit (par ex.1 pomme de 250 g) : 1,5 à 3 mg

- ½ assiette de légumes cuits (200 g) : 1,5 à 3 mg

- 1 poignée de noix (30 g) : 0,9 à 1,2 mg

- 2-3 pommes de terre (200 g) : 1,5 mg

- du chocolat noir (30 g) : 1 mg

Trop peu?

C’est la carence la plus fréquente. Les symptômes sont la fatigue, des maux de tête, une perte de concentration, une moindre résistance à l’effort. Quand elle est importante, on parle d’anémie (provoquée aussi parfois par une carence en acide folique).

Les groupes à risque sont nombreux: les nourrissons, les adolescentes et principalement les jeunes filles en pleine croissance et réglées tôt ainsi que les femmes en général (enceintes en particulier), les végétariens, les végétaliens et les personnes suivant un régime strict de longue durée.

Les causes peuvent donc être physiologiques, mais aussi médicales: certaines affections de l’intestin (maladie cœliaque, maladie de Crohn), des pertes de sang liées à des hémorroïdes ou à un ulcère à l’estomac, etc.

À noter que les besoins en fer d’une femme dépendent de l’abondance des règles. Les apports recommandés sont de 15 mg/jour, mais certaines femmes peuvent avoir des besoins plus élevés que ce que l’alimentation peut leur offrir. Il en est de même pour certaines femmes enceintes. Un avis médical est donc conseillé. Dès la ménopause, les besoins retombent à 9 mg/jour.

Trop?

Chez une personne en bonne santé, un apport trop important, mais ponctuel, est en général rééquilibré par l’organisme lui-même. Par contre, un abus de suppléments de fer peut conduire à un empoisonnement du foie, de la rate et d’autres organes.

Un léger surdosage peut se repérer à des malaises, des douleurs au ventre, de la diarrhée et des vomissements.

Le fer, le cuivre et le zinc sont absorbés dans notre corps par un même transporteur induisant ainsi une certaine compétition entre oligo-éléments. Un apport excessif en fer, que ce soit sous forme de complément ou de médicament, peut diminuer l’absorption du zinc et du cuivre.

Qu’en est-il de la consommation belge?

En 2004, la consommation en fer tournait autour de 13 mg/jour chez les hommes et de 9,6 mg/jour chez les femmes. Ces chiffres diminuent avec l’âge.

Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée, car celle-ci va, pour la majorité de la population, suffire à assurer une couverture adéquate d’apport et une assimilation appropriée. Une complémentation en fer n’a donc pas lieu d’être sauf sur avis médical.

La supplémentation en fer chez les femmes enceintes n’est plus systématique depuis plusieurs années. Elle se fait au cas par cas, sur avis médical.

Le sélénium est un oligo-élément qui fait partie d’une série très importante d’enzymes, dont le glutathion peroxydase. Il est surtout connu pour son action antioxydante; il aide à la défense contre les radicaux libres. Cet aspect est mis en relation avec le processus de vieillissement de l’organisme et l’apparition de troubles cardio-vasculaires et du cancer. On s’intéresse donc au sélénium parce qu'il est un élément de l'enzyme neutralisant et pour son action possible dans la prévention des maladies cardio-vasculaires et du cancer. Les résultats des études sont prometteurs, mais des recherches supplémentaires doivent encore confirmer ces données, car d’autres études sont plus nuancées sur la question.

Le sélénium se trouve dans la plupart des produits alimentaires. Cependant, le taux en sélénium des aliments varie fort d’une région à l’autre. Ainsi, dans les produits végétaux, tels que les produits céréaliers et les légumes, le taux en sélénium reflète celui du sol dans lequel ils ont poussé.

Trop peu?

En Belgique, il y a peu de cas de carence en sélénium connus. On constate parfois que les enfants et adolescents, jeunes femmes et femmes enceintes n'en consomment pas suffisamment dans leur alimentation.

Un grave déficit de longue durée conduit à des problèmes cardiaques, à la myalgie et aux malformations musculaires, à une plus grande sensibilité aux infections virales, à une fréquence accrue de cancers ou de maladies cardio-vasculaires ainsi que des troubles de la fertilité.

Trop?

Il est pratiquement impossible d’absorber trop de sélénium via l’alimentation (la prise quotidienne fluctue autour des 50 µg). Mais lors de l'utilisation de suppléments, un excédent peut se produire. Une absorption excessive de sélénium, plus de 450 µg par jour, se trahit par l'odeur d'ail typique de l'haleine. L’overdose provoque la perte des ongles et des dents, des problèmes de peau et des affections du système nerveux.

L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé la prise acceptable maximale à 300 µg/jour pour les adultes.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Selon le Conseil Supérieur de la Santé (CSS), le statut en sélénium de la population belge n’est pas particulièrement bas par rapport à d’autres pays, mais une partie non négligeable de celle-ci a des apports inférieurs aux apports recommandés. Ainsi, une complémentation peut être utile pour les personnes dont le statut en sélénium est bas, et ce, afin que ce soit bénéfique pour la santé. Toutefois, avant de sauter sur les compléments, il est intéressant d’évaluer son statut avec son médecin et, dans tous les cas, adopter une alimentation saine, variée et équilibrée.

Voici quelques sources de sélénium par portion :

- 150 g de poisson blanc cuit : 49,5 µg

- 100 g de moules préparées : 57 µg

- 2 tranches de pain complet (80 g) : 4,8 µg

- ½ assiette de légumes cuits (200 g) : 2 µg

- 1 verre de lait entier (200 ml) : 3,3 µg

- 1 poignée de noix du Brésil (30 g) : 31 µg

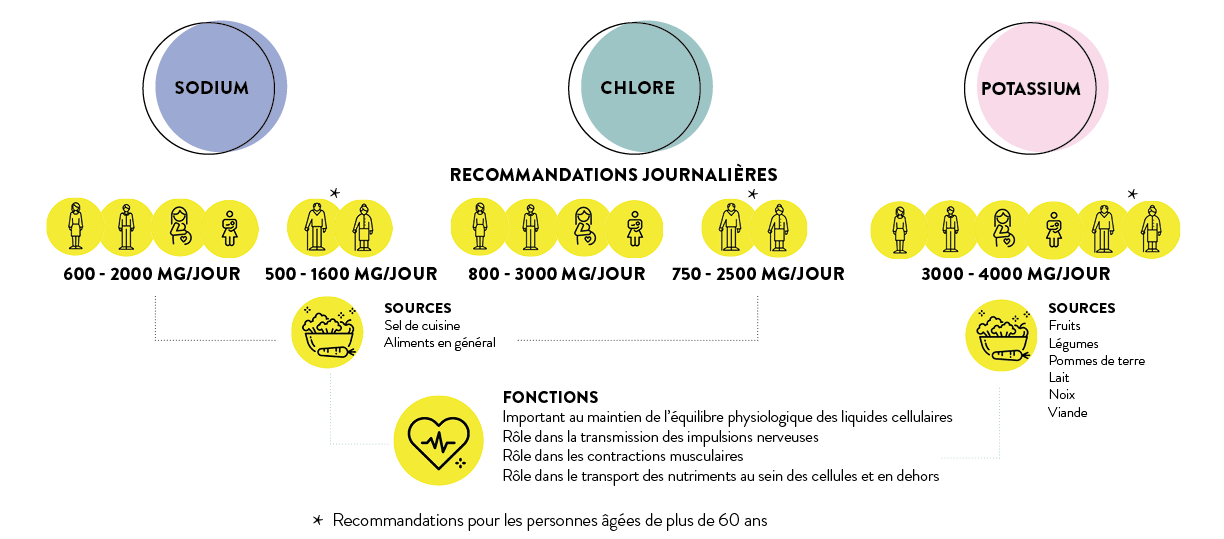

Les apports de sodium, potassium et chlore sont indispensables à notre organisme et assurent tous les trois les mêmes fonctions.

Les ions de chlore forment en outre une partie des sucs gastriques nécessaires à la digestion des aliments.

Le sodium est apporté principalement par le sel de cuisine (NaCl), mais de nombreux aliments en contiennent naturellement en faibles quantités. Une alimentation équilibrée apportant son compte de liquide assurera tous les besoins en ces trois minéraux. Seules des pertes importantes de liquide liées à une transpiration excessive, de la diarrhée ou des vomissements répétés peuvent conduire à une carence.

Il est recommandé de limiter la consommation de sel à 5g par jour (soit environ 2g de sodium) pour la population adulte. Surtout chez les personnes sensibles telles que les personnes âgées ou personnes en surpoids.

Remarque: les sauces et les plats préparés sont en général très riches en sel rajouté, donc en sodium.

Trop peu?

Les symptômes d’une déshydratation due à une carence en ces minéraux sont: une sécheresse de la bouche et de la langue, une perte de souplesse de la peau et un pouls rapide, mais faible. Ce sont les nourrissons qui sont les plus exposés à la déshydratation, car leurs besoins en ces trois minéraux sont proportionnellement plus importants que chez un adulte.

Une carence en potassium est rare, étant donné que le potassium est présent dans la plupart des aliments. La prise alimentaire recommandée nécessite toutefois une consommation suffisante de fruits et légumes surtout crus.

Trop?

Le seul risque évident en cas de consommation excessive de sel est un développement de l’hypertension, mais uniquement chez les personnes sensibles ayant une capacité rénale réduite, incapable d’éliminer l’excès de sodium.

À côté des causes génétiques, la sensibilité au sel est augmentée par un nombre de facteurs tels que l’obésité, la résistance à l’insuline, une alimentation riche en graisses ou le vieillissement. La réduction de la consommation de sel améliore considérablement le contrôle de la tension artérielle chez les patients hypertendus, généralement très sensibles au sel. L'influence d'une telle réduction du sel dans l'alimentation modifie toutefois seulement très légèrement les valeurs de tension chez les personnes ayant une tension normale.

Certaines études indiquent qu'une réduction importante et de longue durée de la prise de sel peut non seulement limiter l'hypertension, mais aussi la morbidité cardio-vasculaire et le taux de mortalité, surtout chez les personnes corpulentes.

Qu’en est-il de la consommation belge?

En Belgique, en 2010, la consommation de sel a diminué pour la population adulte et est passée de 10,5 g à 9,5 g par jour. Cette réduction résulte en partie à la diminution de la teneur en sel dans les denrées alimentaires préparées par l'industrie à la suite des recommandations du Plan National Nutrition et Santé (PNNS).

En 2015, une étude indique que seulement 10% (Wallonie) et 20% (Flandre) des personnes n’utilisent jamais de sel lors de la cuisson ou à table. La consommation de sodium sous forme de sel ajouté est supérieure chez les sujets en surpoids qui sont plus sensibles au sel et plus à risque de développer une hypertension artérielle.

Afin de se rapprocher des recommandations fixées à 5g/jour :

- Goûtez avant d'ajouter du sel.

- Il n'y a pas que le sel pour donner du goût à vos plats. Les herbes, les épices, les oignons et le citron peuvent parfaitement faire l'affaire.

- Préparez autant que possible vos repas vous-même (évitez les sauces et plats préparés).

- Lisez toujours les étiquettes et aidez-vous des deux petits aide-mémoires suivants pour les déchiffrer: 1g de sodium = 2,5g de sel (NaCl), et un aliment qui, selon l'étiquette, contient 1,2g sel par 100g peut être considéré comme riche en sel.

- Empêchez vos enfants de s'habituer dès le plus jeune âge au sel. Les papilles prennent environ 3 semaines pour s’adapter progressivement à des teneurs moins élevées en sel, voire carrément à l’absence de sel.

Le zinc est un oligo-élément essentiel, ce qui signifie qu’il doit être présent dans l’alimentation pour garantir une bonne santé.

La quantité qui se trouve dans l’organisme dépend non seulement de l’apport, mais aussi de la quantité absorbée par le système digestif.

L’assimilation du zinc dans le corps est stimulée par la présence des protéines animales et diminuée par les phytates (qui se trouvent essentiellement dans les produits céréaliers complets) et d'autres minéraux comme le cuivre, le calcium et le fer.

Trop peu?

Le manque de zinc se présente rarement en Belgique. Les conséquences d'un déficit grave peuvent causer un ralentissement de la croissance, des affections de la peau, des diarrhées, une perte du goût, de l'odorat et de la vue, voire une attaque cérébrale. La carence peut aussi induire une prédisposition accrue aux infections et un ralentissement de la cicatrisation des blessures et troubles de la fécondité masculine.

Trop?

On suppose que le zinc n’est pas toxique. Pourtant, une prise de zinc trop élevée (plus de 50 mg/jour) pendant une longue durée, pourrait être dangereuse pour le système immunitaire. La concentration de cuivre dans le sang baisserait, et le bon cholestérol (HDL) diminuerait.

L’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a fixé la prise acceptable maximale à 25 mg/jour pour les adultes.

Qu’en est-il de la consommation belge?

Nous ne disposons pas de chiffres récents pour la Belgique. En Europe, les apports alimentaires en zinc varient entre 8,1 et 13,5 mg par jour chez les adultes, avec des valeurs plus élevées chez les hommes.

Voici quelques sources de zinc par portion :

- 50 g huîtres : 25 mg

- 150 g d'agneau cuit : 7,35 mg

- 1 poignée d'amandes (30 g) : 0,9 mg

- 1 verre de lait demi-écrémé (200 ml) : 0,8 mg

- 1 œuf (60 g) : 0,6 mg

Difficile à savoir. La plupart des emballages des aliments ne mentionnent pas dans quelle mesure les vitamines et les minéraux sont présents. Les teneurs ne sont indiquées que dans le cas où les aliments ont été enrichis en vitamines ou en minéraux, et s'il existe une allégation à ce sujet (ex : "riche en calcium").