Arthrose de la hanche

Avec l'âge, bon nombre de personnes souffrent de l'usure de l'articulation de la hanche, aussi connue sous le nom d’arthrose. Lorsque les mesures non chirurgicales ne sont plus d’aucun secours, cette maladie peut nécessiter une intervention.

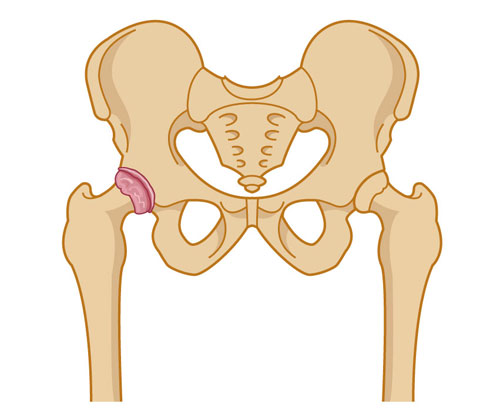

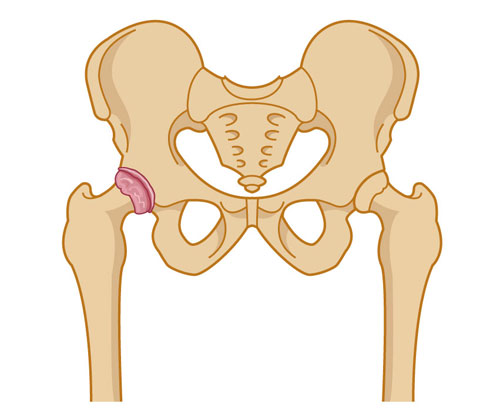

L’articulation de la hanche est composée de la tête du fémur qui s’articule dans la cavité de la hanche appelée acetabulum. L’extrémité de l’os d’une articulation saine est recouverte de cartilage. Celui-ci permet les mouvements sans friction et l’amortissement afin d’absorber les chocs des actions comme marcher, courir ou sauter.

Lorsque le cartilage est usé (à gauche sur le dessin), les extrémités des os ne sont plus protégées et les frictions causent douleurs et raideurs.

Parfois la maladie se stabilise, mais chez la plupart des personnes elle progresse lentement. Il se peut aussi que l’aggravation soit rapide.

L’articulation de la hanche est composée de la tête du fémur qui s’articule dans la cavité de la hanche appelée acetabulum. L’extrémité de l’os d’une articulation saine est recouverte de cartilage. Celui-ci permet les mouvements sans friction et l’amortissement afin d’absorber les chocs des actions comme marcher, courir ou sauter.

Lorsque le cartilage est usé (à gauche sur le dessin), les extrémités des os ne sont plus protégées et les frictions causent douleurs et raideurs.

L’arthrose touche aussi souvent les mains, les genoux, le cou et le bas du dos. Elle peut mener à la longue à des limitations physiques et diminuer la qualité de vie.

Parfois la maladie se stabilise, mais chez la plupart des personnes elle progresse lentement. Il se peut aussi que l’aggravation soit rapide.

A la longue, des déficiences fonctionnelles peuvent se manifester, entraînant un handicap physique et une réduction de la qualité de vie à des degrés divers: difficultés pour se lever, monter les escaliers, marcher, mettre ses chaussures, entrer dans une voiture et en sortir. La sévérité de ces désagréments varie beaucoup d’une personne à l’autre.

Le médecin prescrit d’abord au patient de perdre du poids s’il est trop corpulent, de rester actif afin de renforcer sa musculature et de limiter la rigidification, de prendre un antidouleur ou un anti-inflammatoire, d’utiliser une canne,… Une opération peut seulement être envisagée lorsque tous les mesures non chirurgicales ont été épuisées.

L'opération comme dernier recours

Si la douleur persiste et que les activités quotidiennes ne sont plus gérables, le remplacement total de la hanche est envisagé. L’opération est souvent effectuée chez des patients entre 60 et 80 ans, avec une moyenne d’âge de 67 ans. On constate aussi que 2/3 des demandeurs sont des femmes. Néanmoins, une intervention est nécessaire chez seulement une minorité de patients.

La compréhension approfondie de la procédure, des résultats escomptés et des risques est importante lors de la prise de décision.

Opérer ou pas?

Cette intervention ne convient pas ou moins si :- des conditions médicales, comme certaines maladies cardiaques, ne permettent pas l'anesthésie;

- il y a une faiblesse musculaire au niveau de la hanche, car le risque de luxation est plus important;

- un patient présente un déclin neurologique incluant des troubles de l’équilibre et des difficultés à se déplacer, comme les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Bénéfices de l’opération

Pour la majorité des patients, la pose d’une prothèse signifie la disparition de la douleur, ainsi que la possibilité de se déplacer à nouveau presque normalement. Dans l’ensemble, environ 90% des patients sont satisfaits suite à l’intervention, et retrouvent donc une bonne qualité de vie.L’opération agit considérablement sur la sensation de douleur, qui s’atténue durant les 3 à 6 premiers mois après l’intervention et évolue pendant 1 an. Le taux de satisfaction est très haut et une étude de suivi à long terme estime que la proportion de patients ne souffrant plus d’aucune douleur à la hanche ou d’une douleur légère est encore de plus de 80% 10 ans après l’opération.

S’agissant de la reprise des activités physiques et d’une vie active, les gains sont un peu moins considérables, mais sont satisfaisants dans la plupart des cas. Certains sports qui surchargent la hanche, comme le jogging, ne sont cependant pas recommandés. A long terme, l’effet bénéfique de l’ activité retrouvée est toutefois moins important que l’atténuation de la douleur.

Comme pour toute intervention, certains sont liés à l’opération en général: réactions allergiques, saignements excessifs, crise cardiaque, pneumonie.

D’autres complications sont propres au remplacement total de la hanche. Elles peuvent survenir pendant l’intervention, durant la période postopératoire immédiate, ou de nombreuses années plus tard.

Les fréquences que nous indiquons pour les complications sont des moyennes. Sur le terrain, les pourcentages peuvent être plus bas ou plus élevés, en fonction notamment du chirurgien et du patient.

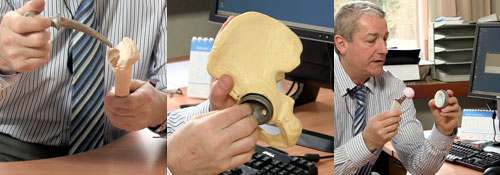

Le Professeur Simon (UZ Leuven) explique en quoi consiste un remplacement de la hanche:

D’abord, le patient est endormi, sous anesthésie générale ou locale, comme une péridurale. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Le choix de l’anesthésie dépend d'un certain nombre de facteurs dont les compétences de l'anesthésiste, la condition médicale du patient, et aussi (en théorie) le souhait du patient qui doit être discuté avec l'anesthésiste et le chirurgien.

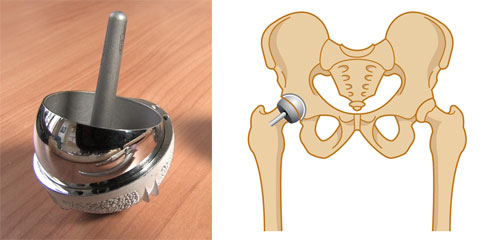

Lors de l’opération, le chirurgien pratique une incision à hauteur de la hanche. Les muscles et les ligaments sont écartés, ce qui permet d’avoir accès à l’articulation. Il commence par pratiquer l’ablation de la tête du fémur. Il enlève ensuite le cartilage à l’intérieur de la cavité de la hanche et y insère une cupule. Pour la fixer, soit il utilise un ciment spécial, soit il l’enserre dans la cavité osseuse. Le chirurgien pratique alors un trou dans le fémur afin d’y introduire la tige métallique. Selon la méthode de fixation choisie, les composants sont cimentés ou non. Enfin, le chirurgien emboîte la tête sur la tige et ajuste l’implant.

Une fois l’opération terminée, le patient reste à l’hôpital environ une semaine.

La revalidation à court terme s’effectue en 4 à 6 semaines. Après cette période, le patient peut dormir sans antidouleur. Peu à peu, il pourra se promener sans douleur et sans l’aide d’une canne.

Le rétablissement à long terme implique la guérison complète des plaies internes et externes. Après 3 à 6 mois, le patient peut reprendre son travail et ses activités quotidiennes.

Nerf abîmé

En moyenne, entre 1 à 2% des patients souffrent pendant l’opération d’une lésion du nerf. Les conséquences dépendront du degré de lésion. La majorité des patients ne se rétablissent pas complètement: certains gardent un léger déficit, mais pour d'autres c’est plus grave, conduisant à une anomalie de la marche comme « le steppage ». Parfois une nouvelle intervention chirurgicale est indiquée.Longueur inégale de jambes

En dépit des différentes mesures prises pour égaliser la longueur des jambes, la différence de longueur est une complication courante après cette opération.

Il n'est pas possible de donner de fréquences moyennes de ce problème puisque celles rapportées varient de 3 à presque 30%. Dans la majorité des cas la différence est mineure (moins d’1 cm) Une légère inégalité (moins d’1 cm) est généralement bien tolérée. Au-delà de 2 cm, beaucoup de patients présentent des symptômes (par ex. boiter, maux de dos). Dans de rares cas, des lésions nerveuses peuvent se produire. L’utilisation d’une canne, ou le port de chaussures spéciales est parfois nécessaire. Dans de très rares cas, on aura recours à la chirurgie.

Formations osseuses

Chez certains patients, des formations osseuses ("ossification hétérotopique") se développent autour de la prothèse. Cela peut se produire à plusieurs degrés et seuls les cas sévères donnent lieu à des plaintes. La plainte la plus fréquente est la raideur qui peut conduire à des difficultés de mouvement. La douleur n’est que rarement signalée. L’ossification hétérotopique représente l'une des complications les plus courantes. La fréquence totale est de 43%, dont 9% de cas graves, qui présentent donc des symptômes.Infection articulaire

L’infection de la prothèse est une complication grave qui peut se produire à l’issue de l’opération mais aussi plusieurs années plus tard. Pour prévenir l’infection, des antibiotiques sont administrés.

Environ 0,5 à 1 % des personnes ayant une prothèse développeront une telle infection, le plus souvent la première année après l’intervention.

Juste après l’opération, l’infection se manifeste par une douleur, une rougeur et une enflure. Ceux qui développent une infection plus tard remarquent généralement l'apparition graduelle d’une douleur articulaire, souvent sans fièvre ni autres signes évidents d'infection.Ces infections sont difficiles à traiter et peuvent nécessiter une nouvelle opération. Le traitement comprend habituellement des antibiotiques intraveineux et une opération pour enlever les tissus infectés. Dans de nombreux cas, l'articulation artificielle doit être enlevée, du moins temporairement. C’est le cas pour la majorité des infections qui apparaissent tard.

Après une période de traitement antibiotique et une fois l'infection contrôlée, un nouvel implant peut être placé. Toutefois, très rarement, il n'est pas possible de remplacer la prothèse.

Luxation

La luxation de la hanche est douloureuse: la prothèse sort de son articulation. La douleur peut être ressentie dans la hanche, la cuisse et le genou.Il s’agit d’une des complications les plus fréquentes et touche 1 à 3 % des patients. Elle se produit surtout lors de certains mouvements, comme s'accroupir ou croiser les jambes. La plupart des luxations se produisent peu après l’intervention, mais parfois plusieurs années plus tard.

Une majorité de hanches déboîtées peuvent être replacées sous anesthésie générale. La chirurgie de révision (la pose d'une nouvelle prothèse) est habituellement réservée aux patients ayant subi au minimum trois luxations.

Descellement

Au fil du temps, la fixation de l’implant dans l’os peut péricliter, souvent à cause de l’usure des composants de la prothèse, bien que d'autres facteurs existent. Sa fréquence est très variable, mais aujourd'hui, le descellement est le problème majeur à long terme associé à telle opération. La chirurgie de révision est nécessaire.Fracture de l’implant et autour de celui-ci

La rupture de l’implant lui-même peut être causée par l’usure de la prothèse, souvent après plusieurs années. D’autres facteurs prédisposent à la fracture : prise de poids, haut niveau d’activité, mauvaise fixation de l’implant. Une fracture peut aussi se produire à proximité de la prothèse, il s’agit alors d’une fracture périprothétique. La gestion d’une telle rupture dépend de différents facteurs, comme le type de fracture, l'âge et les exigences physiques du patient, la stabilité de l'implant, etc. et peut nécessiter une opération.

Thrombose et embolie pulmonaire

On estime que 1 à 4% des patients développent une thrombose veineuse profonde qui évolue parfois vers une embolie pulmonaire (celle-ci reste heureusement une complication fort rare). Un caillot sanguin (un thrombus) se forme dans une veine profonde des jambes, des cuisses, ou du bassin, ce qui limite le flux dans la veine. Si une partie ou la totalité du caillot de sang se détache de l'endroit où il s’est créé, il peut voyager à travers le système veineux, ce qui est appelé une embolie. Si le caillot se loge dans les poumons, il s’agit d’une embolie pulmonaire.Les symptômes classiques de la thrombose incluent gonflements, douleurs, chaleurs et rougeurs à la jambe en cause, le plus souvent dans le mollet. Les symptômes de l'embolie pulmonaire sont l’essoufflement, la douleur dans la poitrine, la toux, cracher du sang et l’accélération du rythme cardiaque. Les anticoagulants sont donnés pour prévenir ou lutter contre la thrombose veineuse profonde et contre l'embolie pulmonaire. La prévention est la clé pour réduire au minimum le risque de caillots de sang et se fait également par le port de bas de contention et la participation à un programme de revalidation assez rapidement après l’intervention.

Mortalité

Très rarement, dans 0,3 à 0,7 % des cas pour être précis, les patients décèdent dans les trois mois suite à l’intervention. Les causes du décès du patient suite à l’opération peuvent être nombreuses, mais les principales sont les maladies cardiovasculaires et l'embolie pulmonaire.En 2012-2013, le placement d’une prothèse de la hanche coûtait au total environ 10059€. Moins d’un cinquième, soit environ 1753€ devait être payé par le patient (selon les données de la Mutualité Chrétienne). Le coût pour le placement d'une prothèse de hanche peut donc être élevé. Le prix de l'implant surtout constitue un budget important, mais les honoraires du chirurgien et les frais d’hospitalisation peuvent également être considérables. Ces frais de séjour et les suppléments d’honoraires sont largement déterminés par le choix de la chambre et la politique de l'hôpital quant aux suppléments.

Quelques conseils pratiques :

- S’informer auprès de son médecin quant au prix de la prothèse de la hanche et surtout au niveau du montant à payer de sa poche.

- Aller voir sur le site de la mutuelle et de l’hôpital quels suppléments sont facturés dans les hôpitaux et si le chirurgien respecte les tarifs officiels (conventionné ou non conventionné).

- Se renseigner sur ce qu’assume l’assurance-hospitalisation, si vous en avez une n’est pas non plus négligeable si l’on souhaite éviter les mauvaises surprises.

- L’assurance complémentaire de certaines mutuelles prévoit un remboursement supplémentaire des frais de prothèse de hanche.

Le patient

Certaines caractéristiques du patient, comme son âge, son niveau d’activité, son sexe, etc. influencent le résultat. Plus un patient est jeune et actif, plus sa prothèse s’usera et plus vite elle devra être remplacée.Le chirurgien et l’hôpital

Le nombre d'opérations exécutées chaque année par le chirurgien joue certainement un rôle important dans le succès de l’intervention. Plus le chirurgien exécute d’opérations, plus le risque de complications à court terme diminue. La même chose s'applique aux résultats à plus long terme : moins un chirurgien effectue d’interventions par an, plus le risque de révision est élevé.5 à 6 interventions annuelles est un minimum absolu pour garantir un résultat correct.

Le nombre d’interventions effectuées au niveau de l’hôpital peut aussi avoir un impact, mais les résultats sont moins clairs et convaincants. Vous pouvez consulter les différences de qualité entre hôpitaux en ligne dans un tableau de la Mutualité Chrétienne.

La fixation de la prothèse

Selon l’analyse de la Mutualité Chrétienne, les prothèses cimentées sont en général meilleures que les prothèses non cimentées. Celles-ci présentent 50% de risques en plus d'être révisées que les prothèses cimentées d’aujourd’hui.

Les implants hybrides à tige cimentée atteignent presque d’aussi bons résultats que les prothèses cimentées. Les résultats les moins favorables sont obtenus avec un modèle hybride à cupule cimentée.

Mais, au sein de ces catégories, il existe de nombreux modèles qui peuvent aussi donner des résultats variables. Il se peut, par exemple, qu’une prothèse non cimentée spécifique donne de meilleurs résultats qu’un modèle cimenté précis.

Les matériaux de la prothèse

Les matériaux utilisés au niveau de la partie mobile (tête et cupule) sont essentiels, car le frottement qui s’effectue à ce niveau détermine l’usure de l’implant. La combinaison métal (tête) - polyéthylène (cupule) est la mieux connue et le choix de référence. Comme celle-ci est assujettie à un certain degré d'usure, d’autres matériaux plus résistants ont progressivement été développés. En général, il existe moins de données sur les prothèses constituées de ces nouveaux matériaux et il n'existe actuellement aucune preuve scientifique qu’elles soient meilleures. Chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients.

Les prothèses métalliques (tête et cupule) avec grande tête sont déconseillées pour les personnes souffrant par exemple de problèmes rénaux ou d'allergie au métal, ou aux femmes envisageant encore une grossesse. En effet, le frottement entre les pièces de la prothèse provoque la libération de particules métalliques, ce qui peut poser des problèmes à hauteur de la hanche de même que des problèmes liés à une concentration supérieure de métal dans le sang. Les effets à long terme dans ce cas ne sont pas connus, mais plusieurs études récentes laissent supposer un risque accru de cancer. En attendant ces résultats et plus de clarté sur les avantages et inconvénients, nous déconseillons aux patients de se faire implanter pareille prothèse.

Conclusion

Seul le résultat final compte et celui-ci est déterminé par tous les facteurs que nous venons d’énoncer. Il est impossible de recommander un type spécifique de prothèse qui soit le meilleur pour tout le monde. L'expérience du chirurgien est aussi un facteur important, non seulement en nombre de prothèses posées, mais aussi selon son expérience avec une prothèse en particulier.

Il n’est pas prouvé que les matériaux les plus récents et les plus chers sont meilleurs que leurs prédécesseurs. Il est donc important pour le patient de discuter du choix de la prothèse avec le chirurgien et de se renseigner sur son expérience.

Durée de vie

Même si la durée de vie des prothèses s’est améliorée depuis 10 ans, les implants ne sont pas éternels. Une personne qui a bénéficié d’une prothèse ces dernières années a 95 % de chances qu’elle soit encore en place 10 ans plus tard. Après 15 ans c’est encore le cas chez environ 80% des patients. Lorsque ce n’est pas le cas, la prothèse doit être remplacée, on parle alors d’une opération de révision. Il s’agit d’une intervention chirurgicale durant laquelle l’ensemble de la prothèse ou une partie de celle-ci est échangée ou supprimée. Cette procédure est plus difficile que l’intervention primaire du remplacement total de la hanche. De plus, les résultats sont moins satisfaisants.Les causes les plus fréquentes qui mènent à une telle intervention sont le descellement, la luxation, la fracture et l’infection. Mais ces problèmes sont répartis dans le temps. La luxation est plus fréquente les premières années tandis que le descellement par exemple, est bien plus courant après plusieurs années.

Les taux de révision varient selon le type d'implant, la méthode de fixation, l'expérience du chirurgien, et les caractéristiques des patients.

Les types de fixation

Il existe deux méthodes de fixation: les prothèses cimentées et les prothèses non cimentées.

La tige fémorale et la cupule peuvent être implantées soit avec du ciment osseux soit par compression sans cimentation.

Il existe aussi des prothèses hybrides, c’est-à-dire avec une tige fémorale cimentée et une cupule non cimentée ou vice versa.

Différents matériaux

Divers matériaux existent pour les composants de la prothèse (tige, tête et cupule). La tige est fabriquée à partir de métal résistant à la corrosion comme l’alliage en chrome-cobalt ou le titane.La tête est faite en céramique ou en métal, tandis que la cupule est en métal avec un revêtement en polyéthylène, en céramique ou en métal. C’est au niveau de la tête et de la cupule que les frottements s’exercent ; le choix du matériau de ces composants détermine donc l’usure de la prothèse. Les combinaisons sont multiples : céramique-céramique, céramique-polyéthylène, métal-polyéthylène, métal-métal.

Prothèse de resurfaçage

Longtemps considérée comme une alternative pour certains patients plus jeunes, la prothèse de resurfaçage de la hanche suscite de plus en plus d'inquiétudes. Nous déconseillons dès lors ce type de hanche artificielle aux patients.Une prothèse de resurfaçage permet de préserver la tête fémorale en ce sens qu'au lieu de scier la tête, le chirurgien ne remplace que la surface usée de celle-ci en la recouvrant d’une prothèse métallique creuse. La cavité de la hanche endommagée accueille elle ce que l'on appelle une cupule en métal. Ces prothèses présentent donc des surfaces articulées, constituées exclusivement de métal.

L'argument, jusqu'à présent, pour la pose d'une prothèse de resurfaçage était qu’elle permettait de préserver autant que possible l'os et de pouvoir ainsi placer plus facilement une prothèse de hanche classique par la suite en cas de besoin.

Seulement, cet avantage théorique ne semble pas vraiment se vérifier dans la pratique. En fait, lorsqu'une prothèse de resurfaçage doit être remplacée à cause d'une libération de particules métalliques, la pose d'une prothèse de hanche classique par la suite donne de moins bons résultats.

En outre, le frottement entre les pièces de la prothèse (métal sur métal) libère ainsi des particules de métal qui, à hauteur de l'articulation de la hanche proprement dite, peuvent provoquer des réactions allergiques, avec des douleurs et des lésions locales. Les particules de métal se retrouvent aussi dans le sang et de telles prothèses sont donc déconseillées aux personnes souffrant par exemple de problèmes rénaux ou d'allergie au métal, ou encore aux femmes envisageant encore une grossesse. Les concentrations de métal dans le sang apparaissent par ailleurs aujourd'hui supérieures à ce qui était initialement envisagé chez de très nombreux patients. L'impact à long terme d'une concentration élevée de ces particules dans le sang est encore flou, mais plusieurs études récentes suggèrent un risque accru de cancer. Les données actuelles sont certes insuffisantes pour tirer des conclusions définitives, mais il est important de suivre les patients de près.

Bougez !

L’exercice favorise l’équilibre. Pensez à vous promener, faire du vélo, jardiner, ou faire du tai chi (sport chinois idéal pour les personnes âgées). Bougez régulièrement, de préférence chaque jour, mais pas trop brutalement : le risque de chute devrait ainsi diminuer, et pas augmenter. Pensez aussi à vos chaussures: une semelle (plate) antidérapante est un must.Se lever et uriner en sécurité

Ne vous levez jamais brusquement. Faites quelques exercices pour activer la circulation du sang : frottez-vous les mains, tournez vos chevilles et vos poignets. Restez un moment assis sur le lit avant de vous lever.

Lorsque vous devez uriner, l’effort diminue l’afflux de sang vers le cœur, ce qui peut provoquer une syncope. Allez vous asseoir pour éviter de tomber.