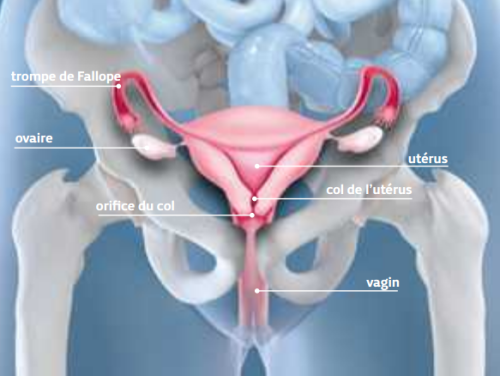

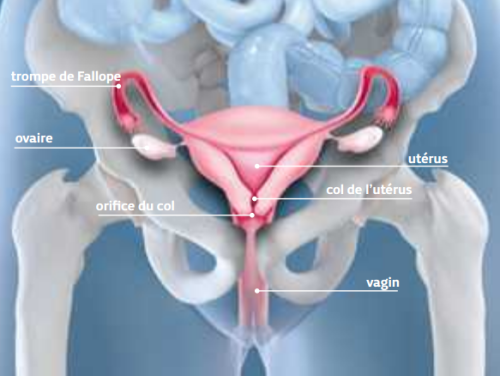

Cancer du col de l’utérus : symptômes, traitements, prévention, dépistage, etc.

Chaque année, en Belgique, environ 200 à 300 femmes décèdent d'un cancer du col de l'utérus. Un frottis trisannuel permet de réduire le risque de développer ce cancer.

Le cancer du col de l’utérus est presque toujours causé par le papillomavirus humain ou HPV, dont il existe plus de 120 variantes. Certaines peuvent produire des verrues génitales, chez l' homme comme chez la femme. D’autres peuvent entraîner des anomalies des cellules de la muqueuse du col de l'utérus. A la longue, ces cellules anormales peuvent alors se transformer en cancer. Les virus HPV susceptibles de provoquer le cancer du col sont qualifiés de virus "à haut risque". Deux en particulier sont pointés du doigt, le HPV-16 et le HPV-18, qui seraient responsables de 70 à 75 % de tous les cas de cancer du col de l’utérus.

Sexuellement transmissible

Ce virus très contagieux se transmet par la peau ou les muqueuses, principalement au niveau de la zone génitale et anale. La majorité des personnes sexuellement actives contractent, au cours de leur vie, une ou plusieurs infections au HPV, souvent de type à haut risque. Heureusement, la majorité des infections sont transitoires : l'organisme élimine lui-même le virus.

Évolution lente

Parfois cependant, l’infection s'installe à demeure. C’est alors que des cellules anormales peuvent se développer. A la longue, ces anomalies cellulaires ou "lésions précancéreuses" peuvent se transformer en cancer (mais cette évolution négative ne se produit en fait que dans une minorité des cas). C’est un processus lent : vingt ans peuvent s’écouler entre l'infection par le virus HPV et l’apparition éventuelle d'un cancer. Si de telles lésions du col sont décelées à temps, on peut les enlever, afin de prévenir une possible évolution vers le cancer. D'où l'intérêt du dépistage par frottis.

Le cancer du col de l’utérus est presque toujours causé par le papillomavirus humain ou HPV, dont il existe plus de 120 variantes. Certaines peuvent produire des verrues génitales, chez l' homme comme chez la femme. D’autres peuvent entraîner des anomalies des cellules de la muqueuse du col de l'utérus. A la longue, ces cellules anormales peuvent alors se transformer en cancer. Les virus HPV susceptibles de provoquer le cancer du col sont qualifiés de virus "à haut risque". Deux en particulier sont pointés du doigt, le HPV-16 et le HPV-18, qui seraient responsables de 70 à 75 % de tous les cas de cancer du col de l’utérus.

Sexuellement transmissible

Ce virus très contagieux se transmet par la peau ou les muqueuses, principalement au niveau de la zone génitale et anale. La majorité des personnes sexuellement actives contractent, au cours de leur vie, une ou plusieurs infections au HPV, souvent de type à haut risque. Heureusement, la majorité des infections sont transitoires : l'organisme élimine lui-même le virus.

Évolution lente

Parfois cependant, l’infection s'installe à demeure. C’est alors que des cellules anormales peuvent se développer. A la longue, ces anomalies cellulaires ou "lésions précancéreuses" peuvent se transformer en cancer (mais cette évolution négative ne se produit en fait que dans une minorité des cas). C’est un processus lent : vingt ans peuvent s’écouler entre l'infection par le virus HPV et l’apparition éventuelle d'un cancer. Si de telles lésions du col sont décelées à temps, on peut les enlever, afin de prévenir une possible évolution vers le cancer. D'où l'intérêt du dépistage par frottis.

Frottis

Dans le cadre du "dépistage du cancer du col" (qui vise en fait surtout à dépister les lésions précancéreuses), la méthode classique utilisée est le frottis. En règle générale, un frottis tous les trois ans suffit. Sauf exception, un frottis plus fréquent n'offre pas d'avantages et entraîne divers risques. Le médecin prélève des cellules du col de l’utérus à l’aide d’une sorte de spatule ou de petite brosse. Les cellules sont ensuite examinées au microscope pour détecter les cellules anormales potentiellement annonciatrices d’un cancer.La difficulté du frottis est qu’il s’agit d’un échantillon vulnérable. Non seulement le prélèvement doit être effectué selon les règles de l’art, mais celui qui les examine au microscope doit également correctement interpréter ce qu’il voit. C’est pourquoi certains suggèrent de remplacer le dépistage par frottis par un dépistage par test HPV. Actuellement, ce test est parfois utilisé en complément, surtout lorsque le frottis donne un résultat incertain. Le test HPV recherche la présence de virus à haut risque. Il est analysé automatiquement en laboratoire, est plus facile à réaliser et plus sensible, ce qui minimise le risque de résultat "faux négatif " (c.-à-d. rassurant à tort). Il semble établi que dépister au moyen du test HPV permettrait de détecter plus de cancers du col de l’utérus que l’examen par frottis. Toutefois, instaurer un dépistage systématique par test HPV ne s'improvise pas du jour au lendemain. Il est probable qu'on y viendra tôt ou tard, mais en attendant c'est donc le dépistage par frottis qui reste en vigueur.

Examen plus poussé

Si le frottis indique la présence de cellules anormales, des examens plus poussés sont nécessaires pour déterminer le degré d’évolution des lésions. Le médecin examinera le col de l’utérus au moyen d’un colposcope, une sorte de grosse loupe. Il peut également effectuer une biopsie en prélevant un peu de tissu du col de l’utérus pour l’examiner ensuite au microscope. La suite des événements dépendra du résultat de ces examens. Selon le degré d'évolution des lésions, on peut soit décider d'attendre et d'observer (certaines lésions débutantes peuvent finir par disparaître d'elles-mêmes) soit décider de traiter immédiatement.

Retirer une lésion précancéreuse

La technique classique est la conisation, mais de nos jours elle n'est plus utilisée que dans des cas particuliers (c'est une intervention assez lourde qui nécessite le plus souvent une anesthésie générale). Elle consiste à enlever un fragment en forme de cône du col de l'utérus. Aujourd'hui, on préfère si possible procéder à une excision électrochirurgicale par anse diathermique. Un morceau de la surface du col de l’utérus est retiré sous anesthésie locale à l’aide d’une anse métallique brûlante. Un des inconvénients de ces interventions est qu’elles augmentent un peu le risque d’accouchement prématuré lors d’une future grossesse.Il existe aussi des techniques de destruction des lésions par le froid ou au laser. Ces techniques ont toutefois leurs propres limites et inconvénients.

Traiter le cancer

Dans le cas d'un véritable cancer, on peut parfois tenter de l'éliminer: on vise alors la guérison. On peut avoir recours à la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. Souvent, on combinera différentes approches. Parfois, le cancer est hélas trop avance que pour pouvoir encore espérer une guérison. Les mêmes traitements peuvent alors être utilisés pour soulager les symptômes engendrés par la maladie.

Toutes les infections par un virus à haut risque n’entraînent pas nécessairement un cancer du col de l’utérus. Dans de très nombreux cas, le corps se débarrasse lui-même de l’infection après un certain temps. Et si des cellules anormales apparaissent quand même, elles aussi peuvent finir par disparaître spontanément. Mais dans le cas contraire, elles risquent d’évoluer en cancer. L’évolution vers le cancer est extrêmement lente : la phase cancéreuse peut être précédée d’années de changements cellulaires.

En fin de compte, le cancer du col de l’utérus reste une cause de décès relativement rare. La probabilité d’être atteinte de ce cancer reste faible dans notre pays, la probabilité d’en mourir encore plus. Et le nombre de cas de cancers du col de l’utérus a diminué de façon constante au fil du temps, notamment grâce au dépistage par frottis. Nonobstant, le cancer du col en tant que tel reste difficile à traiter efficacement. En Belgique, le nombre de cancers diagnostiqués est d'environ 600 à 700 par an et le nombre annuel de décès par ce cancer se situe entre 200 et 300.

Gratuit en Communauté française

Pour l’heure, les scientifiques estiment que la vaccination doit de préférence avoir lieu avant toute infection par HPV, donc avant les premiers rapports sexuels. Le Conseil Supérieur de la Santé recommande la vaccination chez les jeunes filles de 10 à 13 ans. Chez les jeunes femmes de 14 à 26 ans qui n'ont pas encore eu de rapports sexuels, la vaccination peut être proposée. Si elles ont déjà eu des rapports sexuels, la décision est à discuter individuellement.En Communauté française, la vaccination est offerte gratuitement aux filles en deuxième année secondaire (on a opté pour le Cervarix - en Communauté flamande, c'est le Gardasil 9 qui bénéficie de la gratuité).

Pour les jeunes filles qui ne bénéficieraient pas de la gratuité de la vaccination, il y a un remboursement partiel par l’Inami.

Les agences des médicaments suivent d’assez près les éventuels effets secondaires. Au vu des données actuellement disponibles, la vaccination semble assez sûre.

Aussi pour les garçons

Le papillomavirus humain peut tout aussi bien infecter les hommes. De nombreuses études ont montré qu’il est impliqué dans un nombre croissant de cancers de la gorge (oropharynx) et dans des cancers plus rares comme les cancers du pénis et de l’anus. Chaque année, on compte en Belgique plus de 1 000 nouveaux cas de cancer imputables au papillomavirus, dont un quart chez des hommes.

Le Conseil supérieur de la Santé conseille donc de vacciner également les garçons. Dès la rentrée 2019, en Fédération Wallonie/Bruxelles, le vaccin sera administré d’office aux filles et garçons entre 12 et 14 ans, sauf refus explicite des parents, en vue de garantir une immunité collective (actuellement, la couverture vaccinale est inférieure à 50 %). Le vaccin est administré en deux doses, avec un intervalle de six mois. Une vaccination similaire sera mise en place en Flandre.

Nous avons toujours plaidé pour un dépistage systématique bien organisé, en lieu et place du dépistage opportuniste. Si l'on veut dépister, il faut le faire correctement, avec des garanties de qualité à tous les niveaux. C'est le cas en Flandre depuis 2013, où toutes les femmes de 25 à 64 ans sont invitées pour un frottis auprès de leur médecin, une fois tous les trois ans. Un dépistage plus fréquent et/ou plus précoce n’a pas d'avantages démontrés, mais bien divers inconvénients. En région francophone, le dépistage reste pour l'instant moins bien organisé qu'en Flandre, mais les recommandations scientifiquement avérées sont les mêmes : frottis trisannuel à partir de 25 ans et jusqu'à l'âge de 64 ans.