Hépatite C

L'hépatite C est une infection qui peut déboucher sur une grave atteinte du foie, voire un cancer. Il n'existe pas de vaccin, mais le risque de contamination par le virus est très limité. L'efficacité des traitements a considérablement augmenté, par l’arrivée de nouveaux médicaments. Leur prix élevé pose toutefois encore problème.

L'hépatite est une inflammation du foie. Certaines formes sont dangereuses, d’autres beaucoup moins. Les hépatites sont souvent d'origine virale : virus de l’hépatite A, de l’hépatite B, de l’hépatite C... Il existe des vaccins contre les deux premiers, mais pas encore contre le virus de l’hépatite C.

Le virus de l'hépatire C n'a été identifié qu’en 1989. On distingue environ sept formes ou génotypes (la plupart subdivisés en divers sous-types). En Belgique, le génotype 1 est le plus fréquent (environ 60% des cas), suivi des génotypes 3 et 4 et du génotype 2.

Prévalence

Quelque 170 millions de personnes seraient infectées par l’hépatite C, soit environ 3% de la population mondiale. Mais les chiffres varient sensiblement selon le continent ou le pays. En Égypte, par exemple, la prévalence dépasse les 10%.

Dans nos régions, le taux d’infection est bien plus faible. On parle en général d’environ 70 000 Belges atteints d’hépatite C, sans véritable certitude à ce sujet. Près de la moitié des personnes infectées ignoreraient être porteuses du virus.

On estime que quelque 350 000 personnes décèdent chaque année à travers le monde des suites de l’hépatite C, dont environ 300 en Belgique. A titre de comparaison, ce chiffre équivaut à environ la moitié des victimes de la route, et le cancer du poumon fait 20 fois plus de morts.

Fibrose, cirrhose et cancer

L’hépatite C peut causer une fibrose ou une cirrhose, voire un cancer du foie. La fibrose est la formation de tissu cicatriciel. Une dégradation plus avancée peut aboutir à une cirrhose, où la composition normale du foie est tout à fait perturbée. Dans certains cas, un cancer du foie peut finir par se développer. A un stade avancé de la maladie, le foie peut cesser de fonctionner correctement ("insuffisance hépatique").

L'hépatite est une inflammation du foie. Certaines formes sont dangereuses, d’autres beaucoup moins. Les hépatites sont souvent d'origine virale : virus de l’hépatite A, de l’hépatite B, de l’hépatite C... Il existe des vaccins contre les deux premiers, mais pas encore contre le virus de l’hépatite C.

Le virus de l'hépatire C n'a été identifié qu’en 1989. On distingue environ sept formes ou génotypes (la plupart subdivisés en divers sous-types). En Belgique, le génotype 1 est le plus fréquent (environ 60% des cas), suivi des génotypes 3 et 4 et du génotype 2.

Prévalence

Quelque 170 millions de personnes seraient infectées par l’hépatite C, soit environ 3% de la population mondiale. Mais les chiffres varient sensiblement selon le continent ou le pays. En Égypte, par exemple, la prévalence dépasse les 10%.

Dans nos régions, le taux d’infection est bien plus faible. On parle en général d’environ 70 000 Belges atteints d’hépatite C, sans véritable certitude à ce sujet. Près de la moitié des personnes infectées ignoreraient être porteuses du virus.

On estime que quelque 350 000 personnes décèdent chaque année à travers le monde des suites de l’hépatite C, dont environ 300 en Belgique. A titre de comparaison, ce chiffre équivaut à environ la moitié des victimes de la route, et le cancer du poumon fait 20 fois plus de morts.

Fibrose, cirrhose et cancer

L’hépatite C peut causer une fibrose ou une cirrhose, voire un cancer du foie. La fibrose est la formation de tissu cicatriciel. Une dégradation plus avancée peut aboutir à une cirrhose, où la composition normale du foie est tout à fait perturbée. Dans certains cas, un cancer du foie peut finir par se développer. A un stade avancé de la maladie, le foie peut cesser de fonctionner correctement ("insuffisance hépatique").

Le virus de l’hépatite C se transmet par le sang. Pour que le sang d’une personne infectée puisse contaminer quelqu’un d’autre, il doit pénétrer dans sa circulation sanguine.

Jusqu’au milieu des années 90, la transfusion sanguine et la transplantation d’organe étaient chez nous les principales sources d’infection. Grâce à des mesures telles que l'analyse du sang des donneurs, cela appartient au passé. Mais il y a encore de nombreuses personnes atteintes d’hépatite C chronique qui ont à l'époque été infectées de cette manière.

Entre-temps, la consommation de drogue par voie intraveineuse est devenue la principale source d’infection. C’est surtout le partage des aiguilles qui est associé à un risque accru. Plus de 80 % des nouvelles infections lui seraient imputables.

Les procédures médicales (colonoscopie, piqûres accidentelles, etc.) seraient à l'origine d'environ 10 % des nouvelles infections.

En théorie, l'’hépatite C est également transmissible par voie sexuelle, mais c’est exceptionnel. Nonobstant, on constate un nombre croissant d'infections par hépatite C chez des homosexuels séropositifs ayant un comportement à risque (on suspecte que chez eux le virus pénètre dans le sang à travers des muqueuses endommagées du rectum et du pénis).

L’utilisation d’instruments non stériles pour les tatouages ou piercings peut en théorie également entraîner une infection. Mais ce risque est négligeable si le tatoueur respecte les règles d'hygiène élémentaires.

L’acupuncture comporte en théorie aussi des risques, mais la plupart des praticiens utilisent des aiguilles jetables à usage unique.

La transmission d’une femme enceinte infectée à son enfant est également possible : le risque est compris entre 3 et 5 %.

Et il suffit parfois de ne pas avoir de chance. On peut citer à titre d'exemple l’incident Cidex en 2000. Près de vingt personnes auraient été infectées par le virus à la suite d’interventions médicales pratiquées avec des instruments "désinfectés" à l’aide d’un antiseptique inefficace en raison d’une erreur de production.

Du fait de son caractère asymptomatique ou de sa symptomatologie peu spécifique, l'infection par hépatite C est rarement diagnostiquée.

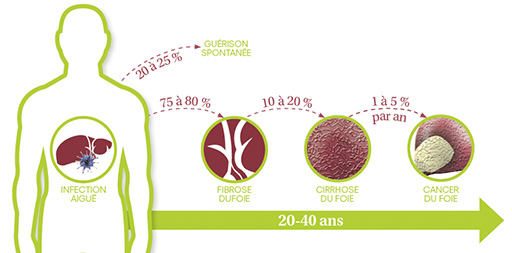

Dans 20 à 25 % des cas, l'organisme va réussir à vaincre tout seul cette infection, habituellement dans les 3 à 4 mois. Il n’y a alors pas de dommages et l’on est guéri (attention : cela ne signifie pas que l’on est dorénavant immunisé, on peut en théorie être à nouveau infecté). Mais si l’infection perdure plus de six mois, elle ne disparaîtra sans doute plus d'elle-même. On parle alors d'hépatite C chronique. Cette infection chronique s'accompagne d'une légère inflammation permanente du foie.

À l’instar d’une infection aiguë, les personnes atteintes d’une infection chronique ne présentent souvent aucun symptôme. Et s’il y en a, ils sont en général assez vagues. Souvent, ce n’est qu’après de nombreuses années, lorsque le foie est déjà gravement atteint, que la maladie cause des symptômes incitant à consulter : jaunisse, ascite (accumulation de liquide dans la cavité abdominale), encéphalopathie hépatique (confusion grave), hémorragies gastro-intestinales...

Soulignons quand même que toutes les personnes atteintes d’hépatite C chronique sont loin de développer des problèmes de foie. Beaucoup finissent par décéder avec, mais pas à cause de la maladie.

Un examen médical suppose généralement que l’on se présente chez le médecin avec des symptômes dont on s'inquiète. Mais dans la plupart des cas, le virus de l’hépatite C n’en provoque pas immédiatement. L’infection est donc souvent découverte fortuitement. Par exemple si pour l'une ou l'autre raison on subit une prise de sang et que des valeurs hépatiques anormales sont constatées.

Tests et analyses

Le diagnostic est établi en effectuant un certain nombre d’analyses. On peut rechercher les anticorps produits contre le virus. Il s’agit d’un examen facile et bon marché. La présence d’anticorps indique que l’on a été en contact avec le virus. Il faut cependant tenir compte du fait que l'organisme arrive parfois à vaincre le virus après une infection. Le virus a alors disparu, mais les anticorps restent présents. En d’autres termes, les personnes "positives" aux anticorps doivent subir des tests complémentaires pour déterminer si le virus est ou non encore présent. Cet examen est plus coûteux et complexe. Si le virus semble encore être présent, il faudra aussi en définir le génotype, lequel peut influencer le choix du traitement. On vérifiera aussi notamment si le foie fonctionne toujours correctement, s’il y a déjà de la fibrose, quelle est son degré de sévérité etc. Pour ce faire, on utilise une variété de méthodes : analyses de sang, imagerie médicale, biopsie du foie...

Dépistage

On pourrait en principe également détecter les infections à l’hépatite C par un dépistage systématique chez les groupes à risque : rechercher une éventuelle infection chez des personnes ne présentant certes pas de symptômes, mais dont on sait qu'elles ont un risque accru d'avoir été infectées par le virus. Dans la pratique, le dépistage dans les groupes à risque est actuellement (2015) cependant peu fréquent. Et, quand les médecins dépistent, ils se trompent souvent de cible. Il semble ainsi que les femmes soient testées à chaque nouvelle grossesse. Il serait plus judicieux de se concentrer sur le dépistage de catégories spécifiques qui risquent réellement d’avoir été contaminées par le virus. Comme les personnes ayant reçu des transfusions sanguines ou des transplantations d'organe quand on ne les contrôlait pas encore sur la présence du virus, les consommateurs de drogues par voie intraveineuse, les personnes originaires de pays dans lesquels la maladie est fréquente... En 2014, un "plan hépatite C " a été adopté chez nous, qui devrait aboutir à terme à un tel dépistage.

Dans l'éventualité d'un diagnostic d’hépatite C aiguë, c.-à-d. lorsqu’une infection assez récente est constatée, on attend dans la plupart des cas environ trois mois pour voir si l'organisme vient spontanément à bout du virus.

Ce n’est que s’il s'agit clairement d’hépatite C chronique qu’un traitement sera envisagé. Les traitements visent à éliminer le virus du sang dans l’espoir d’enrayer toute détérioration et de prévenir les complications pour sauver des vies.

Les anciens traitements

Au début des années 90, il n’y avait que l’interféron, qui stimule les défenses naturelles de l’organisme. C’était un traitement long et lourd : jusqu’à un an pour la forme la plus courante (génotype 1), à raison de plusieurs injections par semaine. L’interféron provoquait en outre fréquemment des effets secondaires : symptômes pseudo-grippaux (maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, fièvre), fatigue, troubles de la thyroïde, sécheresse et démangeaisons cutanées, perte de cheveux, irritabilité, dépression... L’efficacité du traitement était par ailleurs limitée, les chances de guérison étant inférieures à 1 sur 5. Vers le milieu des années 90, on a commencé à combiner l’interféron à la ribavirine, ce qui augmentait l'efficacité du traitement. Nonobstant, la plupart des patients ne guérissaient toujours pas. Et la ribavirine aussi a ses effets indésirables, dont certains sévères.

Traitements actuels : du sur mesure

Aujourd'hui, on dispose de différentes possibilités de traitements. Le choix du traitement adéquat est fonction notament du génotype du virus, des éventuelles contre-indications, des effets secondaires …

Combinaison peg-interféron et ribavirine

Fin des années 90, on a introduit le peg-interféron, une forme modifiée de l’interféron, toujours combiné à la ribavirine. Contrairement à son prédécesseur, il ne requiert qu’une seule injection par semaine. Ce traitement dure en fonction du génotype entre 6 mois et 1 an (notamment pour le génotype 1). Mais à peine la moitié des patients atteints du génotype 1 pouvaient être guéris (meilleurs résultats pour les autres génotypes, avec des taux de guérison allant jusqu’à 80 %). En ce qui concerne les effets secondaires, il n’y avait malheureusement pas de progrès. L’association peg-interféron/ribavirine est restée le traitement standard de l’hépatite C chronique jusqu’en 2011.

Combinaison peg-interféron et ribavirine plus bocéprévir ou télaprévir

Le bocéprévir et le télaprévir empêchent le virus de se multiplier. A partir de 2011, l'ajout d'une de ces deux substances à la combinaison précédente a beaucoup amélioré les chances de succès chez les personnes infectées par le génotype 1 : traitement efficace dans près de 80 % des cas. Dans de nombreux cas, cette thérapie raccourcit de moitié la durée du traitement. Mais les effets secondaires continuent à poser problème. Le traitement est en outre encore plus lourd : des injections, mais aussi jusqu’à 18 pilules par jour... En d’autres termes, un pas en avant, mais pas un succès sur toute la ligne.

En raison des effets secondaires fréquents et très désagréables des traitements, de nombreux patients ne les continuent pas ou même ne veulent tout simplement pas les commencer, d'autant plus quand il n’est pas (encore) question d’une atteinte du foie sévère. En effet, de nombreuses personnes atteintes d’hépatite C chronique n'en souffrent pas, ne ressentent pas de symptômes. On peut donc comprendre qu’elles n’aient pas envie d’utiliser pendant des mois des médicaments aux effets secondaires très désagréables sans en ressentir aucun effet bénéfique perceptible.

De nouveaux médicaments performants

En 2014, de nouveaux médicaments sont apparus, comme le sofosbuvir (Sovaldi) et le simeprevir (Olysio). Ils sont également à combiner avec d'autres médicaments.

Les résultats des études montrent en général un taux très élevé d’éradication du virus, supérieur à 90 %. Avec à première vue un risque relativement faible d’effets indésirables (surtout de la fatigue, des insomnies, des maux de tête et des troubles gastro-intestinaux). Les effets secondaires semblent surtout liés à la prise des autres médicaments.

On ne dispose actuellement (2015) pas encore d’un recul suffisant pour pouvoir bien évaluer la sécurité à long terme des nouveaux traitements, mais leur efficacité, la durée plus courte du traitement (3 mois suffisent parfois) et des effets secondaires moins sévères sont des avantages indiscutables. On peut maintenant aussi traiter des patients qui anciennement ne pouvaient l'être (par exemple en cas d'atteinte du foie déjà avancée). Dans certains cas, il est maintenant également possible de traiter efficacement sans devoir recourir au peg-interféron (avec ses injections et ses effets secondaires désagréables). Il y a même des traitements sans ribavirine en perspective.

Mais le prix très élevé demandé par les fabricants pour ces nouveaux médicaments reste un problème majeur. Ce qui explique pourquoi ils ne sont pour l’instant remboursés qu’en cas d’affection hépatique grave à un stade avancé. Alors qu’on pourrait en principe commencer le traitement à un stade précoce et peut-être éviter l’apparition de lésions.

En cas d'infection, l'organisme réussit dans presque 25 % des cas à vaincre le virus lui-même en quelques mois. C’est seulement dans le cas contraire qu’une évolution défavorable est possible.

Le foie peut alors se détériorer au fil des ans (fibrose), mais c'est un procès très lent. Chez 10 à 20 % des personnes atteintes, l'infection chronique aboutit à une cirrhose. Et chez une minorité, elle finit par provoquer un cancer (le risque d'évolution vers le cancer chez les patients cirrhotiques se situe aux alentours de 1 à 5 % par an).

L’évolution de la maladie est habituellement extrêmement lente. Près de 40 ans peuvent s’écouler avant qu’une atteinte hépatique grave n’apparaisse. Et ceci est loin de se produire chez tout le monde. Certains facteurs sont susceptibles de favoriser une évolution négative. On sait ainsi que l'alcool accélère la dégradation du foie.

Les patients à un stade avancé de la maladie courent le risque que leur foie cesse soudain de fonctionner correctement ("insuffisance hépatique"). Une transplantation est alors souvent la seule option

Parfois, des problèmes peuvent survenir en dehors du foie, qui pourraient selon certains être liés à l'inflammation chronique : troubles sanguins, diabètes, rhumatismes, affections cutanées... Ceci concernerait surtout les personnes déjà atteintes de cirrhose ou qui sont infectées depuis très longtemps.

C’est peut-être un peu différent si vous cohabitez avec une personne infectée : dans ce cas, mieux vaut ne pas partager son rasoir ou sa brosse à dents (mais qui le fait ?), car, en théorie, vous risqueriez d’être infecté.

Une certaine prudence peut sans doute également être conseillée lors de voyages dans des pays où l'hépatite C est très répandue (Asie du Sud-Est, Afrique sud du Sahara, Egypte …). Mieux vaut y éviter les piercings et tatouages, vu un possible non-respect des règles d'hygiène.

Aujourd’hui, le risque d'infection concerne principalement les utilisateurs de drogue par voie intraveineuse qui partagent leurs seringues infectées. Pour les protéger, des mesures spécifiques sont nécessaires.