Sclérose en plaques

La sclérose en plaques ou « SeP » est une maladie incurable du système nerveux. Ses symptômes peuvent être très marqués. Mais les traitements continuent d'évoluer de sorte qu'une bonne qualité de vie est quand même possible.

Dans notre pays, on estime que la sclérose en plaques ou SeP touche environ 10 000 personnes. Chaque année, 450 Belges apprennent qu'ils en sont atteints.

Maladie auto-immune

La SeP est une maladie auto-immune : le corps attaque son propre système nerveux, ce qui a pour effet de perturber sa communication interne. Par exemple, si vous tapez à la machine à écrire, votre cerveau commande vos doigts en leur envoyant des impulsions par les ramifications et les cellules nerveuses.

Les nerfs sont entourés d'une couche de protéines, la myéline. Cette couche accélère la transmission des impulsions nerveuses aux autres parties de notre corps. Si la myéline est endommagée, comme en cas de sclérose en plaques, la conduction de l'influx nerveux est perturbée et les impulsions, retardées, voire bloquées.

Il n'y a malheureusement aucun remède contre la SeP. Différents traitements permettent néanmoins de mener une vie relativement normale.

Aucune cause spécifique

La cause exacte de la SeP est inconnue, mais des spécialistes soupçonnent qu'une prédisposition génétique, combinée à des facteurs environnementaux et à une exposition à certaines infections, pourrait jouer un rôle.

Ainsi, 15 % des patients atteints de SeP ont un proche souffrant également de la maladie. Lorsqu'un vrai jumeau est touché, l'autre court 30 % de risque de la contracter. La SeP survient plus souvent dans un climat tempéré que dans un climat tropical. Enfin, une infection antérieure due à un virus encore inconnu pourrait entraîner la réaction du système immunitaire. Le tabagisme accroît également le risque.

Personne n'est à l'abri, mais le diagnostic de la forme la plus courante est généralement posé entre 20 et 40 ans, plus souvent chez les femmes que chez les hommes.

Dans notre pays, on estime que la sclérose en plaques ou SeP touche environ 10 000 personnes. Chaque année, 450 Belges apprennent qu'ils en sont atteints.

Maladie auto-immune

La SeP est une maladie auto-immune : le corps attaque son propre système nerveux, ce qui a pour effet de perturber sa communication interne. Par exemple, si vous tapez à la machine à écrire, votre cerveau commande vos doigts en leur envoyant des impulsions par les ramifications et les cellules nerveuses.

Les nerfs sont entourés d'une couche de protéines, la myéline. Cette couche accélère la transmission des impulsions nerveuses aux autres parties de notre corps. Si la myéline est endommagée, comme en cas de sclérose en plaques, la conduction de l'influx nerveux est perturbée et les impulsions, retardées, voire bloquées.

Il n'y a malheureusement aucun remède contre la SeP. Différents traitements permettent néanmoins de mener une vie relativement normale.

Aucune cause spécifique

La cause exacte de la SeP est inconnue, mais des spécialistes soupçonnent qu'une prédisposition génétique, combinée à des facteurs environnementaux et à une exposition à certaines infections, pourrait jouer un rôle.

Ainsi, 15 % des patients atteints de SeP ont un proche souffrant également de la maladie. Lorsqu'un vrai jumeau est touché, l'autre court 30 % de risque de la contracter. La SeP survient plus souvent dans un climat tempéré que dans un climat tropical. Enfin, une infection antérieure due à un virus encore inconnu pourrait entraîner la réaction du système immunitaire. Le tabagisme accroît également le risque.

Personne n'est à l'abri, mais le diagnostic de la forme la plus courante est généralement posé entre 20 et 40 ans, plus souvent chez les femmes que chez les hommes.

La SeP touche, au hasard, des nerfs ayant chacun leur propre fonction. Les symptômes peuvent donc varier considérablement, se raviver ou disparaître au fil du temps. Ils semblent en outre s'aggraver lorsque la température est élevée, par exemple après un bain chaud, durant l'été ou avec la fièvre. Des symptômes typiques sont :

- troubles moteurs : asthénie musculaire, paralysie partielle ou totale, raideur

- tremblements

- troubles de la perception : perte de sensibilité, fourmillements et sensation de brûlure

- douleurs

- problèmes de coordination et d'équilibre

- troubles de la vision : vue trouble d'un seul œil, perception anormale des couleurs, cécité partielle, vision double

Le diagnostic n'est pas toujours facile à poser, notamment parce que les premiers symptômes peuvent être vagues. En outre, la sclérose en plaques se caractérise souvent par des phases alternant crises, rémissions puis réapparition des symptômes.

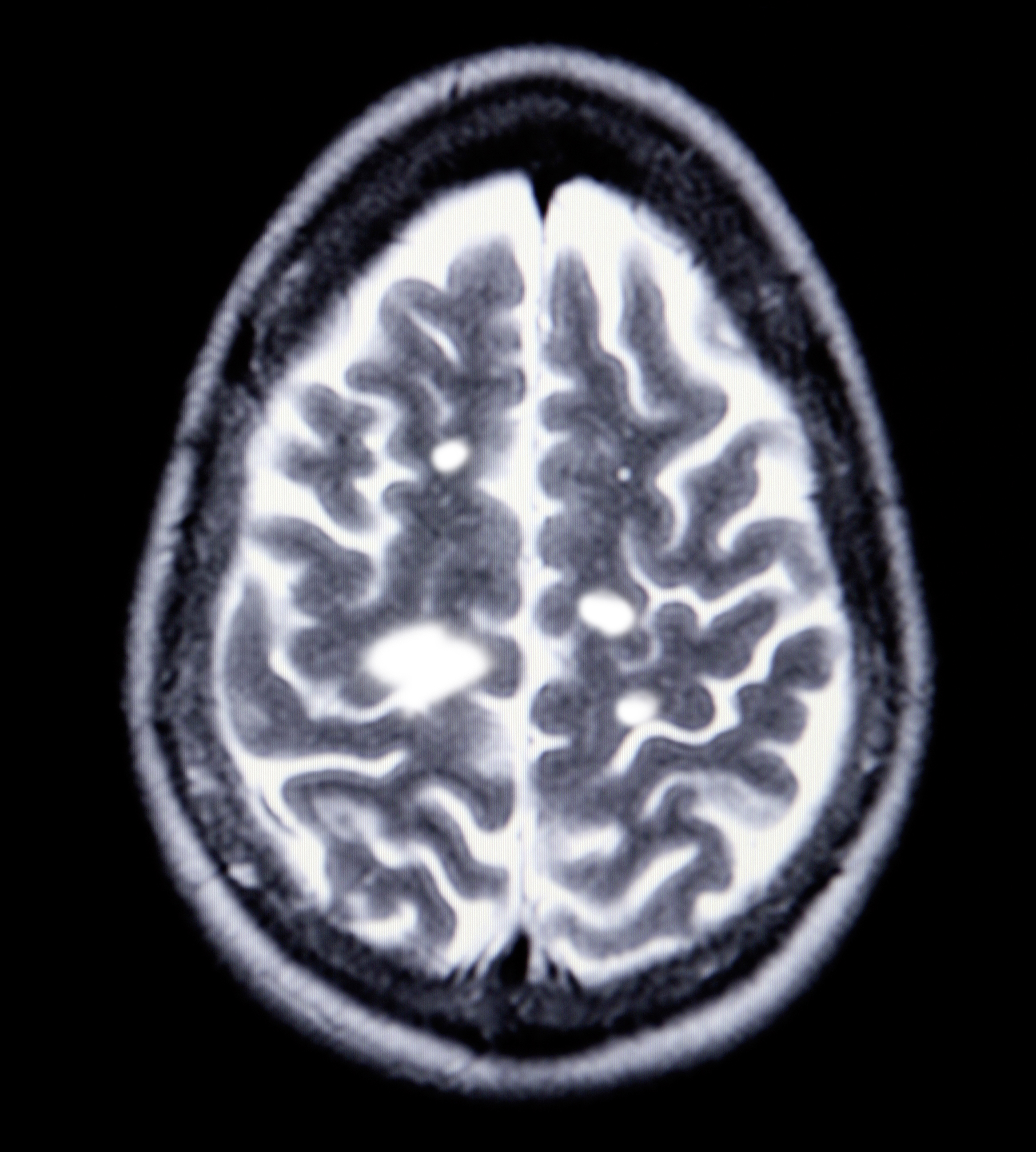

Le médecin est généralement amené à suspecter une SeP lors d'un examen physique réalisé suite aux symptômes décrits (voir rubrique « symptômes »). En cas de suspicion de la maladie, un scanner IRM peut apporter une réponse définitive. Grâce à l'injection d'un liquide de contraste, cette technique permet de déterminer si la myéline du cerveau est endommagée.

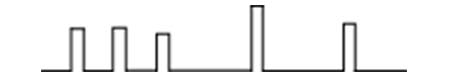

Si un doute subsiste, le médecin peut procéder à une ponction lombaire pour déterminer s'il est question d'une SeP en fonction des dosages d'une protéine précise et/ou de certains anticorps présents dans le liquide céphalorachidien. Le médecin vérifie aussi souvent les réponses à certains stimuli comme le flash lumineux, les sons, etc. En cas de SeP, la réaction est généralement plus lente parce que la conduction de l'influx nerveux est ralentie.

Il n'y a aucun remède contre la sclérose en plaques. La maladie peut évoluer de différentes manières.

Quatre formes

La forme la plus courante est la SeP récidivante-rémittente. Les crises alternent avec des périodes de rémission. Les symptômes reviennent habituellement au bout de quelques années (souvent après environ deux ans) et peuvent alors durer de 24 heures à quelques semaines.

Une minorité de malades souffre de SeP primaire progressive. La maladie s'aggrave progressivement sans crises, ni guérison, mais est ponctuée de périodes pendant lesquelles elle cesse d'évoluer.

La SeP secondaire progressive commence comme la SeP récidivante-rémittente. S'ensuit une aggravation lente tandis que les crises et les rémissions notables disparaissent.

Une minorité de patients sont atteints de SeP bénigne, une forme moins grave avec des attaques fortement espacées. Des symptômes légers au début ne sont toutefois pas une garantie pour l'avenir.

À long terme

À mesure que la maladie progresse, le patient peut se mettre à trembler et à bouger de manière irrégulière et incontrôlée, surtout en cas d'évolution progressive de la maladie. Des contractions musculaires involontaires (spasmes) sont également possibles, ce qui entraîne parfois des crampes douloureuses. La faiblesse et les spasmes musculaires peuvent gêner la marche et finalement la rendre impossible.

Le patient peut également se mettre à parler plus lentement, de manière plus confuse et incertaine. La maladie peut en outre s'attaquer au contrôle de la vessie et des selles, ce qui conduit souvent à une forte pression urinaire, des troubles urinaires, la constipation et, plus rarement, l'incontinence.

À long terme, le patient peut être partiellement ou complètement paralysé. Dans certains cas, la SeP conduit à des problèmes de concentration et de mémoire, voire à la démence.

Le but du traitement est de préserver la meilleure qualité de vie possible. Il est donc important de rester actif sans pour autant exagérer. Des activités comme la natation, le vélo, le stretching, etc. vous aident à préserver votre condition physique et votre équilibre, et à lutter contre les spasmes. Les médicaments sont en outre recommandés pour tenter de ralentir l'évolution de la maladie, de raccourcir le plus possible une récidive et de traiter les symptômes.

Thérapie à visée étiologique

Les thérapies à visée étiologique ralentiraient l'évolution de la maladie. Il s'agit ici de substances qui influencent le système immunitaire au sens large : certaines le stimulent, d'autres le dépriment. Elles servent surtout à réduire le nombre et la gravité des crises. Bien que les scientifiques ne s'accordent pas sur le fait qu'elles améliorent l'état du patient à très longue échéance, elles n'en constituent pas moins le traitement de fond en cas de SeP récidivante-rémittente (voir rubrique « Évolution de la maladie »).

Corticostéroïdes

Les crises symptomatiques sont traitées aux corticostéroïdes. Ces anti-inflammatoires raccourcissent une crise. Comme il s'agit d'un traitement curatif et non préventif, ils ne sont pris que durant une courte période, d'autant qu'un usage prolongé est nocif pour la santé en raison de ses multiples effets secondaires.

Médicaments pour d'autres affections

On peut également soigner les symptômes à l'aide de médicaments n'ayant pas nécessairement été développés pour traiter la SeP. Les myorelaxants (baclofen et diazépam) combattent par exemple les spasmes, les bêtabloquants (clonazépam et propranolol) atténuent les tremblements tandis que les antidépresseurs peuvent être utiles en cas d'éventuelle dépression. Le cannabis réduirait en outre quelque peu les symptômes de la SeP et les troubles dont souffre le patient. Aux Pays-Bas, cette drogue douce est disponible en pharmacie dans des cas bien particuliers, notamment en cas d'affections spasmodiques. Dans notre pays, ce n'est pas encore le cas.

Remèdes non médicamenteux contre les symptômes

Selon les symptômes du patient, différents traitements complémentaires sont possibles, comme la kinésithérapie ou le stretching en cas de douleurs musculaires, la logopédie en cas de problèmes d'élocution, un soutien psychologique pour apprendre à vivre avec la maladie, etc. Les patients qui fument feraient mieux d'arrêter, car le tabagisme favorise la progression de la maladie.