Zona

Le responsable du zona est le virus qui provoque la varicelle. L’infection entraîne d’abord une varicelle, après quoi le virus peut réapparaître des années plus tard sous forme d’un zona. Si vous avez le zona, évitez de côtoyer des personnes qui n’ont jamais eu la varicelle.

Soyez rassuré : vous ne risquez pas de mourir si une éruption fait un cercle complet autour de votre corps. C'est une pure légende. Pour autant, le zona n’est pas toujours inoffensif. Bien que la maladie soit sans danger dans la plupart des cas et disparaisse spontanément au bout de quelques semaines, une minorité de patients présentent de graves complications pendant plus longtemps.

Le virus souvent inactif pendant des années

Le zona est une maladie due à une réactivation du virus varicelle-zona, appartenant à la famille des herpès virus. Lors d’une première attaque le virus provoque la varicelle. Neuf Belges sur dix ont déjà contracté la varicelle dans leur enfance.

Après guérison de cette maladie infantile, le virus reste présent à l’état latent dans les ganglions nerveux disséminés dans l’ensemble du corps. Il peut y séjourner une vie durant sans causer le moindre problème. Une résurgence survient chez 25 à 30 % des gens qui ont déjà eu la varicelle plus tôt dans leur vie.

On ne sait pas encore très bien pourquoi le virus, après une première infection de varicelle, reste inactif et inaperçu pendant de longues années dans nos ganglions nerveux avant de resurgir chez certaines personnes. En revanche, on sait que cela se produit quand notre immunité est affaiblie à cause de l’âge, d’un stress, d’une maladie ou de traitements médicaux qui affectent l’immunité comme une chimiothérapie.

Contagieux, mais pas pour tout le monde

Si vous n’avez jamais attrapé la varicelle, vous pouvez être contaminé par une personne atteinte d’un zona et contracter ainsi la varicelle pour la première fois. Généralement inoffensif chez les jeunes enfants, les adultes risquent davantage une hospitalisation. Dans de rares cas, cela peut même entraîner le décès.

Les personnes ayant déjà contracté la varicelle n'ont rien à craindre, mais tous les autres doivent éviter de côtoyer des personnes atteintes de varicelle ou d’un zona. Les femmes enceintes, les nouveau-nés, et les personnes présentant une déficience immunitaire sont particulièrement vulnérables.

Le liquide dans les cloques est contagieux. Evitez de côtoyer des personnes qui n’ont jamais eu la varicelle et lavez-vous systématiquement les mains après avoir touché ou soigné les cloques. Dès que les cloques ont séché, elles cessent d’être contagieuses.

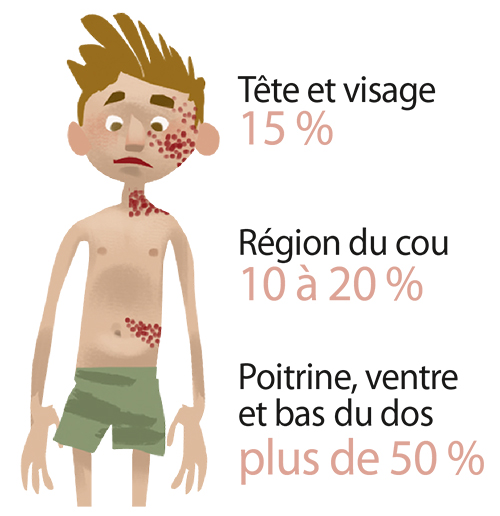

La zone la plus souvent touchée est la région abdominale, mais parfois le virus vise aussi la région du cou ou le visage. Le mal se cantonne presque toujours à un seul côté du corps. L’inflammation nerveuse provoque des douleurs dans la zone cutanée touchée.

Consultez un médecin si l’éruption intervient à proximité des yeux, du nez ou des oreilles. Les symptômes classiques permettent de facilement poser le diagnostic.

Les soins de la peau et la gestion de la douleur sont les principaux objectifs, mais des médicaments peuvent être nécessaires pour les personnes à risque ou les cas graves. N'utilisez surtout pas d'ibuprofène pour la douleur, car il peut entraîner des complications cutanées. Le paracétamol convient.

Dans la plupart des cas le zona se limite à un désagrément qui disparaît de lui-même au bout de trois à quatre semaines. Chez les personnes dont l’immunité est bonne, les cloques s’ouvrent, sèchent et guérissent rapidement. Les moins chanceux, surtout les personnes âgées et celles présentant une déficience immunitaire, peuvent présenter des complications longtemps après la disparition de l’éruption comme la névralgie post-herpétique.

Gardez à niveau vos défenses naturelles aussi élevées que possible avec une alimentation équilibrée, beaucoup d’activité physique et le moins de stress possible. Les personnes vulnérables dont le système immunitaire est affaibli peuvent également être vaccinées, mais ces vaccins ne sont pas remboursés en Belgique.

Soyez rassuré : vous ne risquez pas de mourir si une éruption fait un cercle complet autour de votre corps. C'est une pure légende. Pour autant, le zona n’est pas toujours inoffensif. Bien que la maladie soit sans danger dans la plupart des cas et disparaisse spontanément au bout de quelques semaines, une minorité de patients présentent de graves complications pendant plus longtemps.

Le virus souvent inactif pendant des années

Le zona est une maladie due à une réactivation du virus varicelle-zona, appartenant à la famille des herpès virus. Lors d’une première attaque le virus provoque la varicelle. Neuf Belges sur dix ont déjà contracté la varicelle dans leur enfance.

Après guérison de cette maladie infantile, le virus reste présent à l’état latent dans les ganglions nerveux disséminés dans l’ensemble du corps. Il peut y séjourner une vie durant sans causer le moindre problème. Une résurgence survient chez 25 à 30 % des gens qui ont déjà eu la varicelle plus tôt dans leur vie.

On ne sait pas encore très bien pourquoi le virus, après une première infection de varicelle, reste inactif et inaperçu pendant de longues années dans nos ganglions nerveux avant de resurgir chez certaines personnes. En revanche, on sait que cela se produit quand notre immunité est affaiblie à cause de l’âge, d’un stress, d’une maladie ou de traitements médicaux qui affectent l’immunité comme une chimiothérapie.

Contagieux, mais pas pour tout le monde

Si vous n’avez jamais attrapé la varicelle, vous pouvez être contaminé par une personne atteinte d’un zona et contracter ainsi la varicelle pour la première fois. Généralement inoffensif chez les jeunes enfants, les adultes risquent davantage une hospitalisation. Dans de rares cas, cela peut même entraîner le décès.

Les personnes ayant déjà contracté la varicelle n'ont rien à craindre, mais tous les autres doivent éviter de côtoyer des personnes atteintes de varicelle ou d’un zona. Les femmes enceintes, les nouveau-nés, et les personnes présentant une déficience immunitaire sont particulièrement vulnérables.

Le liquide dans les cloques est contagieux. Evitez de côtoyer des personnes qui n’ont jamais eu la varicelle et lavez-vous systématiquement les mains après avoir touché ou soigné les cloques. Dès que les cloques ont séché, elles cessent d’être contagieuses.

La zone la plus souvent touchée est la région abdominale, mais parfois le virus vise aussi la région du cou ou le visage. Le mal se cantonne presque toujours à un seul côté du corps. L’inflammation nerveuse provoque des douleurs dans la zone cutanée touchée.

Consultez un médecin si l’éruption intervient à proximité des yeux, du nez ou des oreilles. Les symptômes classiques permettent de facilement poser le diagnostic.

Les soins de la peau et la gestion de la douleur sont les principaux objectifs, mais des médicaments peuvent être nécessaires pour les personnes à risque ou les cas graves. N'utilisez surtout pas d'ibuprofène pour la douleur, car il peut entraîner des complications cutanées. Le paracétamol convient.

Dans la plupart des cas le zona se limite à un désagrément qui disparaît de lui-même au bout de trois à quatre semaines. Chez les personnes dont l’immunité est bonne, les cloques s’ouvrent, sèchent et guérissent rapidement. Les moins chanceux, surtout les personnes âgées et celles présentant une déficience immunitaire, peuvent présenter des complications longtemps après la disparition de l’éruption comme la névralgie post-herpétique.

Gardez à niveau vos défenses naturelles aussi élevées que possible avec une alimentation équilibrée, beaucoup d’activité physique et le moins de stress possible. Les personnes vulnérables dont le système immunitaire est affaibli peuvent également être vaccinées, mais ces vaccins ne sont pas remboursés en Belgique.

Lorsque le virus 'dormant' se réveille, il provoque l’inflammation du ganglion nerveux dans lequel il se trouve. L’inflammation se propage progressivement aux fibres nerveuses qui mènent vers une surface de la peau bien précise, le dermatome.

La zone la plus souvent touchée est la région abdominale (50 % des cas), mais parfois le virus vise aussi la région du cou (10 à 20 %) ou le visage (15 %). Le mal se cantonne presque toujours à un seul côté du corps.

L’inflammation nerveuse provoque des douleurs dans la zone cutanée touchée. Elle se traduit par une sensation cuisante, une douleur tenace ou pulsative ou des élancements soudains. Parfois, le seul fait de toucher la zone cutanée atteinte ou le contact avec les draps, les vêtements et l’eau de la douche s’avère douloureux.

Consultez un médecin si l’éruption intervient à proximité des yeux, du nez ou des oreilles. Les personnes de plus de 60 ans et celles dont le système immunitaire est affaibli devraient également consulter un médecin dès que possible.

Le médecin n'analysera que rarement les cloques. Généralement, un simple examen suffit. Les symptômes classiques permettent de facilement poser le diagnostic. Une analyse sanguine peut définitivement apporter une confirmation, bien que cela ne soit que très rarement nécessaire.

Quoi qu’il en soit, il est fortement recommandé de consulter votre généraliste au plus vite. Si un traitement à base d’antiviraux est nécessaire, vous avez tout intérêt à le commencer dans les 72 heures suivant l’apparition de l’éruption cutanée. C’est alors que les médicaments auront le plus d’effet.

Pour les personnes à risque ou dans des cas sérieux, le médecin peut prescrire un médicament antiviral (aciclovir, valaciclovir ou brivudine) pendant une semaine. Il est également important de soigner la peau et de traiter la douleur.

Moyens antiviraux

Lorsque la résistance corporelle générale a fortement baissé ou lorsque le zona se développe au visage, il est préférable de commencer immédiatement la prise d’antiviraux qui étoufferont le germe dans l’œuf, de préférence dans les 72 heures suivant l’apparition des cloques. Le traitement consiste habituellement à prendre des cachets contenant des substances actives aciclovir, valaciclovir ou brivudine.

Dans les formes exceptionnellement graves de zona, par exemple lorsque la région des yeux est touchée ou lorsque les patients sont gravement affaiblis, les antiviraux peuvent aussi être administrés par voie intraveineuse. Les antiviraux ont pour but de lutter contre la duplication du virus afin de limiter le plus possible les lésions nerveuses. L’extension des cloques est ainsi freinée et la douleur diminue plus rapidement.

Désinfection et soin de la peau

Maintenez la zone infectée propre, stérile et sèche. Touchez le moins possible les cloques, et ne les ouvrez pas en les grattant. Le liquide qu’elles contiennent est contagieux. Une hygiène des mains irréprochable est également conseillée pour éviter de contaminer d’autres personnes avec des squames ou les spores provenant des vésicules. Lavez-vous systématiquement les mains après avoir touché ou soigné les cloques ou les petites lésions.

Des cloques ouvertes risquent de s’infecter et de laisser des cicatrices permanentes. Vous devez appliquer du désinfectant sur les vésicules éclatées matin et soir afin d’éviter toute inflammation.

Ne prenez pas de douches ou de bains prolongés. Les piscines et les saunas sont également à proscrire.

Combattre la douleur

Vous pouvez atténuer la douleur en prenant un simple analgésique provenant de votre armoire à pharmacie, de préférence du paracétamol. Les AINS comme l’ibuprofène sont à proscrire, car ils peuvent entraîner des complications cutanées.

Dans les rares cas où la douleur persiste longtemps après l’infection, autrement dit en cas de névralgie post-herpétique, le généraliste vous prescrira des antidouleurs plus forts. À commencer par les antidépresseurs de type amitriptyline (à petites doses). La gabapentine ou la prégabaline, qui servent à traiter l’épilepsie, peuvent également représenter une alternative, ainsi que des analgésiques plus puissants (opioïdes) qui peuvent être pris pendant une courte période, à faible dose et sous surveillance médicale.

Si les médicaments à prendre par voie orale ne fonctionnent pas, les patchs anesthésiants à la lidocaïne peuvent apporter un soulagement. De la pommade ou des patchs à la capsaïcine peuvent être appliqués sous supervision médicale. Tous ces remèdes atténuent dans une certaine mesure les douleurs post-zostériennes, mais ne les suppriment malheureusement pas encore totalement.

Renforcer le système immunitaire

Souvent, le généraliste prescrit également des vitamines et le repos pour renforcer les défenses immunitaires du corps.Dans la plupart des cas le zona se limite à un désagrément qui disparaît de lui-même au bout de trois à quatre semaines. Quelques jours avant l’éruption, le zona provoque déjà des démangeaisons locales, des picotements, des douleurs ou une sensation de brûlure à un côté du corps. S’y ajoute parfois de la fièvre, une fatigue, des maux de tête ou un sentiment de malaise général. En bref, un état grippal et une diminution du niveau d’énergie.

Au bout de trois jours apparaît enfin la ceinture de petites cloques, très caractéristique. Le liquide qu’elles contiennent est contagieux. Chez les personnes dont l’immunité est bonne, les cloques s’ouvrent, sèchent et guérissent rapidement. Dès que les cloques ont séché, elles cessent d’être contagieuses.

L’éruption (et la douleur) disparaît généralement au bout de trois à quatre semaines. A plus long terme, il peut cependant subsister des cicatrices ou des décolorations de la peau.

Des mois de souffrance

Les moins chanceux, surtout les personnes âgées et celles présentant une déficience immunitaire, peuvent présenter des complications longtemps après la disparition de l’éruption. Il s’agit le plus souvent d’une névralgie post-herpétique, une douleur nerveuse persistante au niveau de la zone précédemment infectée.

Cela touche jusqu’à une personne sur cinq atteinte d’un zona. Le risque augmente avec l’âge : il est même quatre fois plus élevé chez les plus de 70 ans. La douleur diminue généralement au fil du temps, mais elle peut persister pendant des mois et perturber le sommeil, l’appétit et la qualité de vie générale.

En outre, les personnes souffrant d’un zona à hauteur des yeux courent un risque de lésions de la cornée ou de la rétine, voire de déficience visuelle. Une infection bactérienne est aussi une complication très fréquente quand les petites lésions ne sont pas bien soignées ou chez les personnes au système immunitaire affaibli.

Ce dernier groupe court un risque accru de complications rares, mais graves, comme une pneumonie, une méningite ou une hépatite. En outre, leur zona peut s’étendre et se manifester comme la varicelle, avec tous les risques que cela comporte.

Étant donné que le virus du zona peut être activé en cas d’affaiblissement du système immunitaire, mieux vaut maintenir vos défenses naturelles aussi élevées que possible. Un mode de vie sain avec une alimentation équilibrée, beaucoup d’activité physique et le moins de stress possible est toujours une bonne idée, également pour éviter d'autres problèmes de santé.

100 exercices pour détendre le corps et l'esprit

Le vaccin peut être envisagé pour les personnes à risque

Les personnes présentant un risque plus élevé de développer un zona, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, peuvent être vaccinées, afin de réduire le risque de zona et de névralgie post-herpétique.

Deux vaccins sont disponibles : un vaccin à base de virus vivants atténués (Zostavax ; une dose par voie sous-cutanée ; coût 137,40 €) et un vaccin recombinant (Shingrix ; deux doses par voie intramusculaire, à intervalles de 2 à 6 mois ; coût 170,26 € par dose). Le premier vaccin est sur le marché belge depuis 2014 et est indiqué pour les personnes âgées de plus de 50 ans, tandis que le second vaccin est disponible depuis fin 2020 et peut également être utilisé chez les personnes âgées de plus de 18 ans dont le système immunitaire est affaibli.

Les deux vaccins semblent être efficaces et sûrs (à des degrés différents), mais la durée de la protection n'est pas encore tout à fait claire. Le second vaccin semble meilleur en termes d'efficacité (et période d'efficacité), mais présente en revanche des effets secondaires légers et temporaires un peu plus fréquents (par exemple, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires et fièvre) et est considérablement plus cher.

Pas remboursé en Belgique

Malheureusement, les conseils en matière de vaccination contre le zona diffèrent selon les pays. Aux États-Unis et dans certains pays européens, la vaccination est déjà assez courante.

En Belgique, en 2017, l'avis du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) sur le Zostavax indiquait encore que la vaccination à titre individuel "pouvait être envisagée" pour les personnes âgées de 65 à 79 ans (ou à partir de 50 ans chez les personnes sous traitement immunosuppresseur comme la chimio) et pour les personnes atteintes de pathologies chroniques (ex : diabète, insuffisance rénale chronique, etc.).

Un deuxième vaccin étant également disponible depuis peu, le CSS a mis à jour ses recommandations en août 2022. Le CSS recommande désormais que toutes les personnes âgées de 60 ans et plus soient vaccinées avec Shingrix contre le zona. Les personnes âgées de 16 ans et plus souffrant de troubles immunitaires graves ont également intérêt à se faire vacciner, selon le CSS.

Cependant, le vaccin n'est pas remboursé pour l'instant et il est relativement cher. Par conséquent, le CSS suggère de tenir compte des études sur le rapport coût-efficacité du vaccin et des résultats d'une évaluation du Centre Fédéral d'expertise des soins de santé (KCE). Cette évaluation est en cours et les résultats sont attendus plus tard dans l'année.