Les répercussions des produits pharmaceutiques sur l’environnement

Les produits pharmaceutiques libèrent des substances actives qui polluent l’eau et les sols. En tant que consommateur, nous pouvons limiter cette pollution en réduisant notre consommation et en nous débarrassant correctement des médicaments. Les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer en modernisant le traitement des eaux usées et en régulant le secteur pharmaceutique. Nos explications.

Sur cette page

- Pourquoi l’empreinte environnementale des médicaments ne doit pas être sous-estimée ?

- Quels résidus de médicaments trouve-t-on dans les eaux usées en Belgique ?

- Quelles sont les sources de la pollution liée aux médicaments ?

- Que faire de médicaments périmés, non-utilisés ou à jeter ?

- Nos conseils pour réduire la pollution liée aux médicaments

- Conclusion – Un problème peu connu, qui mérite toute notre attention

La production et la consommation de médicaments entraînent une pollution persistante des sols et des eaux. En effet, les stations d'épuration ne parviennent pas à éliminer complètement ces substances, qui conservent leur activité biologique et peuvent nuire aux écosystèmes.

Avec une industrie pharmaceutique en pleine expansion et une consommation en hausse, l’impact environnemental des résidus médicamenteux risque de s’aggraver, posant un enjeu majeur pour la biodiversité et potentiellement, pour la santé humaine.

Vers le haut de la pagePourquoi l’empreinte environnementale des médicaments ne doit pas être sous-estimée ?

Parce que l’industrie pharmaceutique est en pleine croissance

Avec un taux de croissance annuel estimé à 6,5 % (selon les chiffres de l’OCDE), l’industrie pharmaceutique est l’un des secteurs de l’industrie chimique qui se porte le mieux. Dans les pays développés, les produits pharmaceutiques sont de plus en plus nombreux et la variété des substances augmente également :

- Plus de 3 000 principes actifs sont disponibles pour la prise en charge de la santé des populations humaines et animales à travers le monde.

- Selon PharmaStatut (un site qui dépend de l’AFMPS, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), il y aurait actuellement 10.357 conditionnements différents de médicaments en vente dans les pharmacies en Belgique.

La production mondiale de médicaments ne cesse d’augmenter sous l’effet de plusieurs facteurs : la croissance démographique, le vieillissement des populations, l’intensification de l’agriculture (nécessitant des traitements vétérinaires), ainsi que les avancées technologiques et la découverte de nouvelles thérapies. Dans ce contexte, un ralentissement de l’industrie pharmaceutique semble peu probable dans les années à venir.

En Belgique, selon l’INAMI, plus de 100 millions de conditionnements de médicaments remboursés sont délivrés chaque année par les pharmacies. Cette consommation est en constante hausse, notamment pour certains types de médicaments comme les antibiotiques et les antidépresseurs.

Parce qu’il y a des résidus de médicaments dans presque toutes les rivières du monde

Les risques environnementaux pour la plus grande partie des substances actives n'ont jamais été évalués. Si chaque médicament ou chaque substance active retrouvée dans les eaux ou les terres ne représente pas forcément un risque, leur combinaison et/ou leur dégradation peut s’avérer dangereuse. C’est ce qu’on appelle « l’effet cocktail ».

En 2022, une étude mondiale menée par l'Université d'York (Royaume-Uni) a révélé que presque toutes les rivières du monde étaient contaminées par des résidus de médicaments, tels que des antibiotiques, des antidépresseurs et des anti-inflammatoires.

- Les chercheurs ont détecté des traces d'antibiotiques dans 255 des 258 cours d'eau analysés, confirmant une pollution généralisée. Cette contamination favorise le développement de résistances antimicrobiennes et perturbe les écosystèmes aquatiques.

- Les niveaux de pollution les plus élevés ont été observés au Pakistan, en Bolivie et en Éthiopie, mais les eaux de surface en Belgique sont également concernées. Une étude menée entre 2016 et 2020 par le Gouvernement wallon (projet DIADeM) a mis en évidence la présence de diclofénac, d’hormones et de clarithromycine dans les rivières wallonnes.

Selon d'autres investigations menées par le professeur canadien Lotfi Belkhir de l’Université Mcmaster, au niveau mondial, 65% de l’eau de 72 fleuves analysés contiennent des antibiotiques d’une concentration 300 fois supérieure à la normale.

Parce que les résidus de médicaments ont un impact sur l’environnement

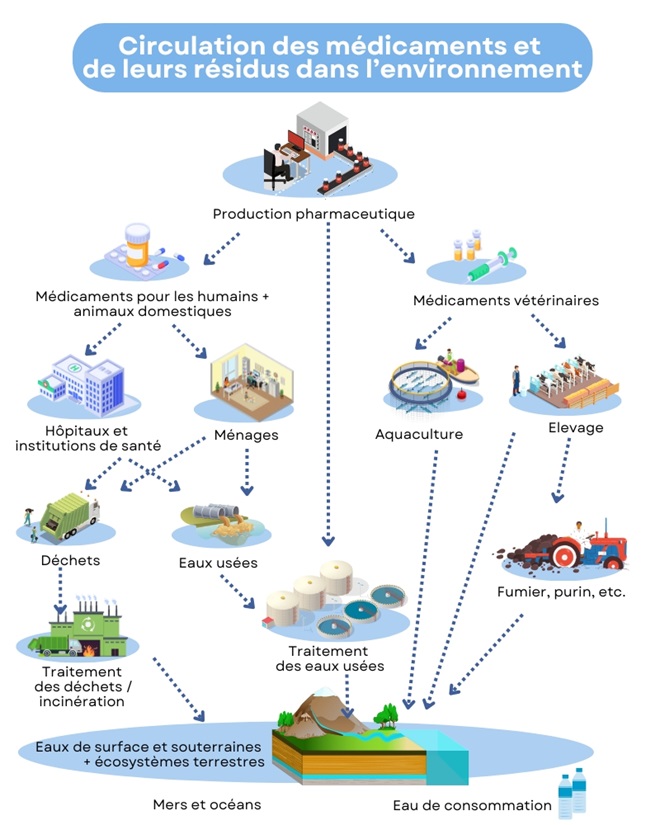

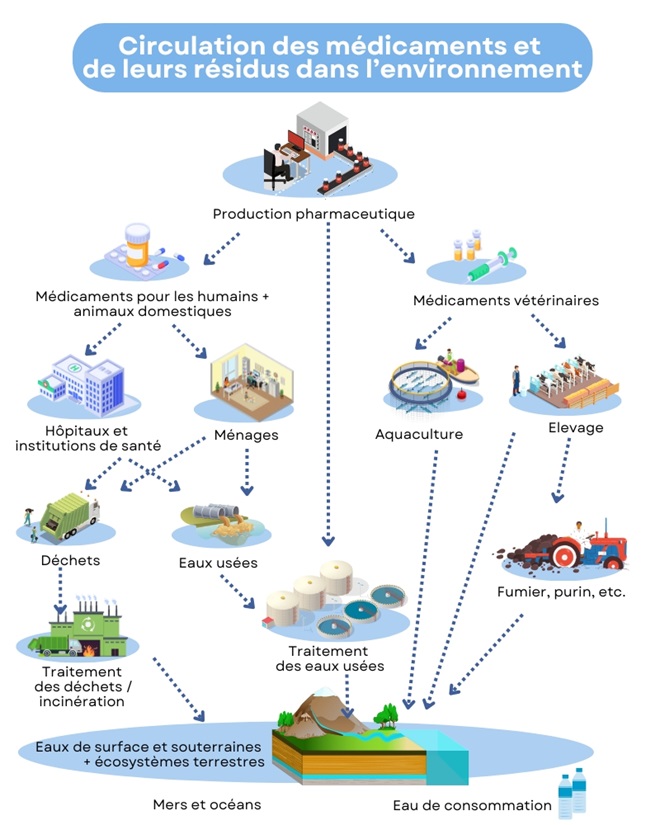

Tout au long de leur cycle de vie, de la production à l’élimination, les médicaments libèrent des substances actives dans l’environnement, contaminant les sols, l’eau et les organismes vivants. Leur dégradation est lente, ce qui entraîne une diffusion continue de ces composés dans la nature.

Même à très faible concentration, ces substances conservent une forte activité biologique et peuvent interagir avec des organismes auxquels elles n’étaient pas destinées, provoquant ainsi des effets toxiques involontaires.

Si leur impact sur la santé humaine reste encore incertain, leurs effets sur la faune et la flore aquatiques sont déjà observables :

- Contraceptifs oraux : leur présence dans les cours d’eau entraîne une féminisation des poissons et des amphibiens.

- Antidépresseurs : ils modifient le comportement des poissons, les rendant plus vulnérables aux prédateurs.

- Antibiotiques : leur utilisation excessive favorise la résistance aux antibiotiques, affectant aussi bien les animaux que les humains.

- Antidouleurs : une étude sur les truites brunes suggère que leur exposition à ces substances peut altérer plusieurs organes et menacer la survie des populations de poissons.

Bien que les effets à long terme des résidus médicamenteux sur les écosystèmes restent encore mal connus, leur impact croissant sur la faune aquatique soulève des inquiétudes. Il est possible qu’avec le temps, ces perturbations finissent par affecter également les humains.

Vers le haut de la pageQuels résidus de médicaments trouve-t-on dans les eaux usées en Belgique ?

Des traces de plusieurs centaines de substances actives médicamenteuses ont déjà été détectées dans les eaux usées. Ce qu’on sait à propos de celles-ci :

- Les molécules identifiées ont été retrouvées sous leur forme d’origine ou sous forme de métabolites (substances produites par la dégradation de la molécule) ou autres produits de transformation.

- On trouve des traces de médicaments courants comme le paracétamol et l'ibuprofène, ainsi que des médicaments plus spécifiques comme des antibiotiques, des anticancéreux, des bêtabloquants, des diurétiques, des antidépresseurs, des antiépileptiques, des bronchodilatateurs, des perturbateurs endocriniens et des hormones.

- On estime qu’environ 80 % des résidus pharmaceutiques dans les eaux usées proviennent de l’utilisation des patients à domicile et 20 % des infrastructures de soins. Mais les médicaments destinés aux humains ne sont pas les seuls responsables, les antibiotiques, vaccins et médicaments utilisés pour les animaux domestiques et d’élevage jouent aussi un rôle dans la pollution environnementale. Ils représenteraient actuellement 10 % de la production totale de médicaments.

Des stations d’épuration inefficaces contre les résidus pharmaceutiques

Comme le constate l’OCDE dans son rapport « Pharmaceutical residues in freshwater : hazards and policy responses - 2019 » : les politiques actuelles de gestion de l’eau ne sont pas adaptées à l’effervescence de l’innovation et de la mise sur le marché des nouvelles substances.

Les stations d'épuration sont conçues pour éliminer les substances biodégradables issues des ménages, mais elles ne parviennent pas à dégrader complètement les micropolluants, notamment les résidus pharmaceutiques. L’inefficacité des traitements actuels entraîne une pollution durable.

Une élimination partielle des médicaments

Après traitement, ces substances se retrouvent dans l’environnement, notamment dans les rivières, lacs et étangs, où elles intègrent le cycle de l’eau, mais aussi dans les eaux souterraines et l’eau potable, bien que les concentrations y soient plus faibles.

Par exemple, plus de 75 % des résidus d’antibiotiques persistent après traitement.

L’efficacité des stations d’épuration dépend de plusieurs facteurs :

- Le type de substance rejetée (certaines molécules sont plus difficiles à éliminer).

- La concentration initiale du médicament dans l’eau.

- La technologie de traitement utilisée.

Des technologies en évolution

Il existe aujourd’hui des solutions pour éliminer un plus large éventail de micropolluants – dont les résidus pharmaceutiques – des eaux usées. On appelle cela le « traitement quaternaire », car il intervient après 3 autres niveaux de traitements (voir plus loin). La Suisse l’a déjà imposé dans ses stations d’épuration, mais selon la réglementation européenne, elle ne sera obligatoire chez nous qu’à partir de 2045, dans les stations traitant plus de 150 000 équivalents-habitants (EH).

Des chercheurs explorent aussi de nouvelles solutions de dépollution, comme l’utilisation de radicaux libres pour dégrader les molécules polluantes. Cependant, ces méthodes sont encore en phase de test et nécessitent davantage d’études.

Quelles sont les sources de la pollution liée aux médicaments ?

La pollution liée à la production de médicaments

Avec des émissions de substances chimiques, des rejets d’eaux usées et des déchets non traités, la production de médicaments représente une source majeure de pollution. Celle-ci impacte particulièrement l'Asie, où est largement concentrée la fabrication des produits pharmaceutiques, mais elle n'en reste pas moins un problème mondial qui concerne d'autres régions comme les États-Unis et l’Europe, même si des réglementations plus strictes y ont été mises en place.

La pollution liée à la consommation des médicaments

La principale source de pollution médicamenteuse provient des résidus de médicaments excrétés par l’organisme après absorption, via l’urine et les selles, ce qui contamine les eaux usées. Les médicaments appliqués sur la peau, comme les gels anti-inflammatoires, contribuent également à cette pollution.

La pollution liée à l'élimination des médicaments

Lorsqu'ils sont jetés dans les toilettes ou l'évier, les produits pharmaceutiques périmés ou inutilisés polluent les eaux usées, qui ne sont pas toujours traitées pour éliminer les résidus médicamenteux. Pour limiter cet impact, il est important de rapporter les médicaments inutilisés en pharmacie pour une destruction sécurisée.

Plus sur les sources de pollution médicamenteuse

Vers le haut de la pageQue faire de médicaments périmés, non-utilisés ou à jeter ?

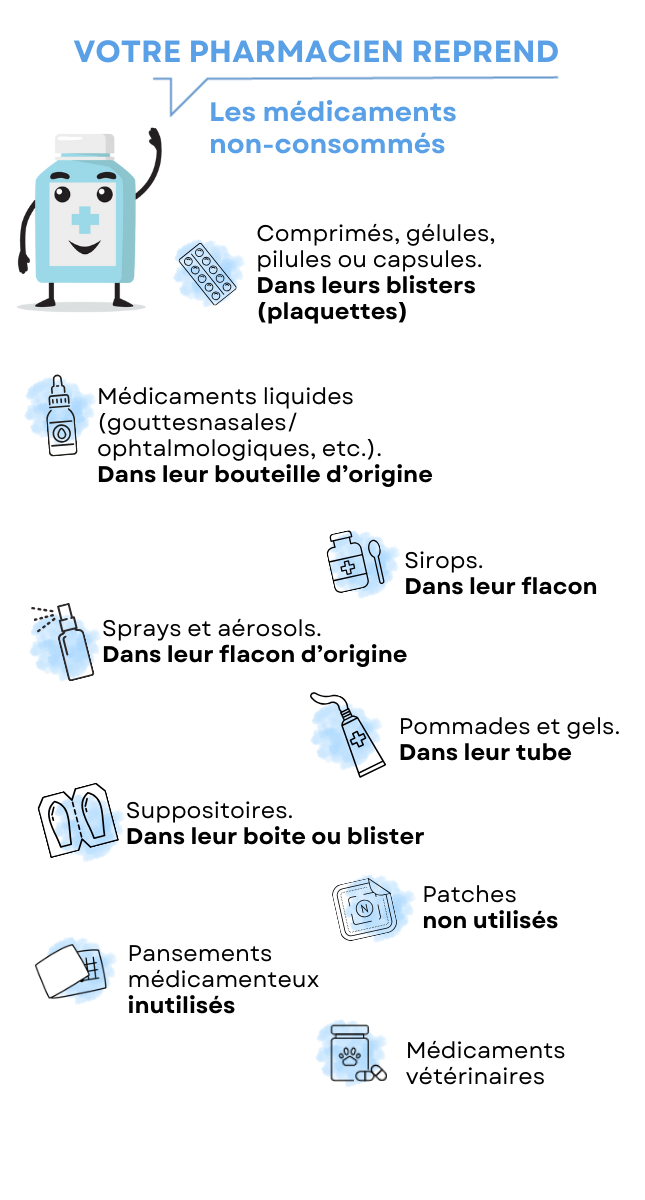

Pour se débarrasser des médicaments périmés ou non utilisés de manière responsable, il est essentiel de les rapporter en pharmacie, et non de les jeter à la poubelle (où ils pourraient être récupéré par de jeunes enfants ou des animaux domestiques) ou dans les toilettes (où ils pourraient entrainer de la pollution).

Les médicaments doivent être déposés sans leur boîte ni notice, et la pharmacie se charge de leur collecte. Ces médicaments sont ensuite transportés vers des incinérateurs spécialisés où ils sont détruits de manière sécurisée.

Comment se débarrasser des médicaments ?

Vers le haut de la pageNos conseils pour réduire la pollution liée aux médicaments

En tant que consommateur, vous pouvez limiter la pollution liée aux médicaments en adoptant de bonnes pratiques comme ramener les produits non utilisés en pharmacie ou en ne prenant des médicaments que lorsque c'est vraiment nécessaire. Vous n'avez cependant pas toutes les cartes en main pour lutter contre ce problème :

- Les professionnels de santé ont aussi leur rôle à jouer, par exemple, en prescrivant de manière responsable, en sensibilisant les patients à une consommation raisonnée ou en favorisant les traitements écologiques quand cela est possible.

- Les pouvoirs publics doivent sensibiliser la population, améliorer le traitement des eaux usées pour mieux éliminer les résidus médicamenteux, et réguler le secteur pharmaceutique pour réduire l'impact environnemental des médicaments.

Comment réduire la pollution médicamenteuse ?

Vers le haut de la pageConclusion – Un problème peu connu, qui mérite toute notre attention

La pollution médicamenteuse reste une problématique méconnue du grand public, bien qu’elle soit répandue et déjà nuisible à l’environnement, en particulier à la faune et la flore aquatiques. Ses effets sur la santé humaine sont encore peu étudiés, mais puisque cette pollution affecte l’eau et les écosystèmes aquatiques, on peut raisonnablement penser qu’elle pourrait aussi entraîner des conséquences sur l’homme.En tant que consommateur, vous pouvez contribuer à limiter ce phénomène en réduisant votre consommation de médicaments et en rapportant ceux qui sont périmés ou non utilisés chez votre pharmacien, plutôt que de les jeter à la poubelle, dans les toilettes ou dans l’évier.

Toutefois, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les citoyens. Il est essentiel que les pouvoirs publics prennent des mesures concrètes en accélérant la modernisation des stations d’épuration et en imposant de nouvelles régulations au secteur pharmaceutique afin de réduire son impact environnemental. Vers le haut de la page

La production et la consommation de médicaments entraînent une pollution persistante des sols et des eaux. En effet, les stations d'épuration ne parviennent pas à éliminer complètement ces substances, qui conservent leur activité biologique et peuvent nuire aux écosystèmes.

Avec une industrie pharmaceutique en pleine expansion et une consommation en hausse, l’impact environnemental des résidus médicamenteux risque de s’aggraver, posant un enjeu majeur pour la biodiversité et potentiellement, pour la santé humaine.

Parce que l’industrie pharmaceutique est en pleine croissance

Avec un taux de croissance annuel estimé à 6,5 % (selon les chiffres de l’OCDE), l’industrie pharmaceutique est l’un des secteurs de l’industrie chimique qui se porte le mieux. Dans les pays développés, les produits pharmaceutiques sont de plus en plus nombreux et la variété des substances augmente également :

- Plus de 3 000 principes actifs sont disponibles pour la prise en charge de la santé des populations humaines et animales à travers le monde.

- Selon PharmaStatut (un site qui dépend de l’AFMPS, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé), il y aurait actuellement 10.357 conditionnements différents de médicaments en vente dans les pharmacies en Belgique.

La production mondiale de médicaments ne cesse d’augmenter sous l’effet de plusieurs facteurs : la croissance démographique, le vieillissement des populations, l’intensification de l’agriculture (nécessitant des traitements vétérinaires), ainsi que les avancées technologiques et la découverte de nouvelles thérapies. Dans ce contexte, un ralentissement de l’industrie pharmaceutique semble peu probable dans les années à venir.

En Belgique, selon l’INAMI, plus de 100 millions de conditionnements de médicaments remboursés sont délivrés chaque année par les pharmacies. Cette consommation est en constante hausse, notamment pour certains types de médicaments comme les antibiotiques et les antidépresseurs.

Parce qu’il y a des résidus de médicaments dans presque toutes les rivières du monde

Les risques environnementaux pour la plus grande partie des substances actives n'ont jamais été évalués. Si chaque médicament ou chaque substance active retrouvée dans les eaux ou les terres ne représente pas forcément un risque, leur combinaison et/ou leur dégradation peut s’avérer dangereuse. C’est ce qu’on appelle « l’effet cocktail ».

En 2022, une étude mondiale menée par l'Université d'York (Royaume-Uni) a révélé que presque toutes les rivières du monde étaient contaminées par des résidus de médicaments, tels que des antibiotiques, des antidépresseurs et des anti-inflammatoires.

- Les chercheurs ont détecté des traces d'antibiotiques dans 255 des 258 cours d'eau analysés, confirmant une pollution généralisée. Cette contamination favorise le développement de résistances antimicrobiennes et perturbe les écosystèmes aquatiques.

- Les niveaux de pollution les plus élevés ont été observés au Pakistan, en Bolivie et en Éthiopie, mais les eaux de surface en Belgique sont également concernées. Une étude menée entre 2016 et 2020 par le Gouvernement wallon (projet DIADeM) a mis en évidence la présence de diclofénac, d’hormones et de clarithromycine dans les rivières wallonnes.

Selon d'autres investigations menées par le professeur canadien Lotfi Belkhir de l’Université Mcmaster, au niveau mondial, 65% de l’eau de 72 fleuves analysés contiennent des antibiotiques d’une concentration 300 fois supérieure à la normale.

Parce que les résidus de médicaments ont un impact sur l’environnement

Tout au long de leur cycle de vie, de la production à l’élimination, les médicaments libèrent des substances actives dans l’environnement, contaminant les sols, l’eau et les organismes vivants. Leur dégradation est lente, ce qui entraîne une diffusion continue de ces composés dans la nature.

Même à très faible concentration, ces substances conservent une forte activité biologique et peuvent interagir avec des organismes auxquels elles n’étaient pas destinées, provoquant ainsi des effets toxiques involontaires.

Si leur impact sur la santé humaine reste encore incertain, leurs effets sur la faune et la flore aquatiques sont déjà observables :

- Contraceptifs oraux : leur présence dans les cours d’eau entraîne une féminisation des poissons et des amphibiens.

- Antidépresseurs : ils modifient le comportement des poissons, les rendant plus vulnérables aux prédateurs.

- Antibiotiques : leur utilisation excessive favorise la résistance aux antibiotiques, affectant aussi bien les animaux que les humains.

- Antidouleurs : une étude sur les truites brunes suggère que leur exposition à ces substances peut altérer plusieurs organes et menacer la survie des populations de poissons.

Bien que les effets à long terme des résidus médicamenteux sur les écosystèmes restent encore mal connus, leur impact croissant sur la faune aquatique soulève des inquiétudes. Il est possible qu’avec le temps, ces perturbations finissent par affecter également les humains.

Des traces de plusieurs centaines de substances actives médicamenteuses ont déjà été détectées dans les eaux usées. Ce qu’on sait à propos de celles-ci :

- Les molécules identifiées ont été retrouvées sous leur forme d’origine ou sous forme de métabolites (substances produites par la dégradation de la molécule) ou autres produits de transformation.

- On trouve des traces de médicaments courants comme le paracétamol et l'ibuprofène, ainsi que des médicaments plus spécifiques comme des antibiotiques, des anticancéreux, des bêtabloquants, des diurétiques, des antidépresseurs, des antiépileptiques, des bronchodilatateurs, des perturbateurs endocriniens et des hormones.

- On estime qu’environ 80 % des résidus pharmaceutiques dans les eaux usées proviennent de l’utilisation des patients à domicile et 20 % des infrastructures de soins. Mais les médicaments destinés aux humains ne sont pas les seuls responsables, les antibiotiques, vaccins et médicaments utilisés pour les animaux domestiques et d’élevage jouent aussi un rôle dans la pollution environnementale. Ils représenteraient actuellement 10 % de la production totale de médicaments.

Des stations d’épuration inefficaces contre les résidus pharmaceutiques

Comme le constate l’OCDE dans son rapport « Pharmaceutical residues in freshwater : hazards and policy responses - 2019 » : les politiques actuelles de gestion de l’eau ne sont pas adaptées à l’effervescence de l’innovation et de la mise sur le marché des nouvelles substances.

Les stations d'épuration sont conçues pour éliminer les substances biodégradables issues des ménages, mais elles ne parviennent pas à dégrader complètement les micropolluants, notamment les résidus pharmaceutiques. L’inefficacité des traitements actuels entraîne une pollution durable.

Une élimination partielle des médicaments

Après traitement, ces substances se retrouvent dans l’environnement, notamment dans les rivières, lacs et étangs, où elles intègrent le cycle de l’eau, mais aussi dans les eaux souterraines et l’eau potable, bien que les concentrations y soient plus faibles.

Par exemple, plus de 75 % des résidus d’antibiotiques persistent après traitement.

L’efficacité des stations d’épuration dépend de plusieurs facteurs :

- Le type de substance rejetée (certaines molécules sont plus difficiles à éliminer).

- La concentration initiale du médicament dans l’eau.

- La technologie de traitement utilisée.

Des technologies en évolution

Il existe aujourd’hui des solutions pour éliminer un plus large éventail de micropolluants – dont les résidus pharmaceutiques – des eaux usées. On appelle cela le « traitement quaternaire », car il intervient après 3 autres niveaux de traitements (voir plus loin). La Suisse l’a déjà imposé dans ses stations d’épuration, mais selon la réglementation européenne, elle ne sera obligatoire chez nous qu’à partir de 2045, dans les stations traitant plus de 150 000 équivalents-habitants (EH).

Des chercheurs explorent aussi de nouvelles solutions de dépollution, comme l’utilisation de radicaux libres pour dégrader les molécules polluantes. Cependant, ces méthodes sont encore en phase de test et nécessitent davantage d’études.

La pollution liée à la production de médicaments

Avec des émissions de substances chimiques, des rejets d’eaux usées et des déchets non traités, la production de médicaments représente une source majeure de pollution. Celle-ci impacte particulièrement l'Asie, où est largement concentrée la fabrication des produits pharmaceutiques, mais elle n'en reste pas moins un problème mondial qui concerne d'autres régions comme les États-Unis et l’Europe, même si des réglementations plus strictes y ont été mises en place.

La pollution liée à la consommation des médicaments

La principale source de pollution médicamenteuse provient des résidus de médicaments excrétés par l’organisme après absorption, via l’urine et les selles, ce qui contamine les eaux usées. Les médicaments appliqués sur la peau, comme les gels anti-inflammatoires, contribuent également à cette pollution.

La pollution liée à l'élimination des médicaments

Lorsqu'ils sont jetés dans les toilettes ou l'évier, les produits pharmaceutiques périmés ou inutilisés polluent les eaux usées, qui ne sont pas toujours traitées pour éliminer les résidus médicamenteux. Pour limiter cet impact, il est important de rapporter les médicaments inutilisés en pharmacie pour une destruction sécurisée.

Plus sur les sources de pollution médicamenteuse

Pour se débarrasser des médicaments périmés ou non utilisés de manière responsable, il est essentiel de les rapporter en pharmacie, et non de les jeter à la poubelle (où ils pourraient être récupéré par de jeunes enfants ou des animaux domestiques) ou dans les toilettes (où ils pourraient entrainer de la pollution).

Les médicaments doivent être déposés sans leur boîte ni notice, et la pharmacie se charge de leur collecte. Ces médicaments sont ensuite transportés vers des incinérateurs spécialisés où ils sont détruits de manière sécurisée.

Comment se débarrasser des médicaments ?

En tant que consommateur, vous pouvez limiter la pollution liée aux médicaments en adoptant de bonnes pratiques comme ramener les produits non utilisés en pharmacie ou en ne prenant des médicaments que lorsque c'est vraiment nécessaire. Vous n'avez cependant pas toutes les cartes en main pour lutter contre ce problème :

- Les professionnels de santé ont aussi leur rôle à jouer, par exemple, en prescrivant de manière responsable, en sensibilisant les patients à une consommation raisonnée ou en favorisant les traitements écologiques quand cela est possible.

- Les pouvoirs publics doivent sensibiliser la population, améliorer le traitement des eaux usées pour mieux éliminer les résidus médicamenteux, et réguler le secteur pharmaceutique pour réduire l'impact environnemental des médicaments.

Comment réduire la pollution médicamenteuse ?

La pollution médicamenteuse reste une problématique méconnue du grand public, bien qu’elle soit répandue et déjà nuisible à l’environnement, en particulier à la faune et la flore aquatiques. Ses effets sur la santé humaine sont encore peu étudiés, mais puisque cette pollution affecte l’eau et les écosystèmes aquatiques, on peut raisonnablement penser qu’elle pourrait aussi entraîner des conséquences sur l’homme.

En tant que consommateur, vous pouvez contribuer à limiter ce phénomène en réduisant votre consommation de médicaments et en rapportant ceux qui sont périmés ou non utilisés chez votre pharmacien, plutôt que de les jeter à la poubelle, dans les toilettes ou dans l’évier.

Toutefois, la responsabilité ne repose pas uniquement sur les citoyens. Il est essentiel que les pouvoirs publics prennent des mesures concrètes en accélérant la modernisation des stations d’épuration et en imposant de nouvelles régulations au secteur pharmaceutique afin de réduire son impact environnemental.

Indispensables à la santé humaine et animale, les médicaments constituent également une source de pollution non négligeable. Leur impact environnemental provient principalement de trois sources :

- leur production, qui génère des émissions polluantes et des déchets industriels ;

- leur consommation, qui entraîne le rejet de résidus médicamenteux dans les eaux usées ;

- et leur élimination inappropriée, lorsque des médicaments non utilisés ou périmés sont jetés dans la nature.

Découvrez plus en détail ces différentes sources de pollution.

Si la phase de production des médicaments génère moins de pollution que leur utilisation et leur élimination, elle reste néanmoins une source majeure d’impact environnemental. Elle se classe juste derrière ces deux étapes en termes de pollution et constitue ainsi un enjeu écologique significatif.

Les différentes formes de pollution liées à la production des médicaments

La fabrication des médicaments peut engendrer plusieurs types de pollution :

- L’émission de substances chimiques dans l’air (composés volatils et gaz)

- Le rejet d’eaux usées contenant des résidus médicamenteux ;

- L’accumulation de déchets non traités contaminant l’eau, le sol et l’air.

Selon la complexité des molécules et des procédés utilisés, la production pharmaceutique peut représenter entre 20 % et 50 % des émissions totales de CO₂ d’un médicament. En proportion de son chiffre d’affaires, l’industrie pharmaceutique émettrait même plus de CO₂ que l’industrie automobile.

Un enjeu environnemental mondial

L’impact environnemental de la fabrication des médicaments varie en fonction du type de produit, des procédés utilisés et du lieu de production.

La majorité des médicaments génériques et de leurs ingrédients actifs étant fabriquée en Asie, notamment en Inde et en Chine, ces pays concentrent une grande partie de la pollution liée à cette industrie. Ils sont d’ailleurs régulièrement pointés du doigt pour leurs pratiques environnementales. Par exemple, des études ont révélé la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques dans les eaux proches de zones industrielles en Inde.

Cependant, la pollution liée à la production pharmaceutique n’est pas exclusive à l’Asie. Des cas similaires ont été documentés en Israël, aux États-Unis et en Europe. En Europe, bien que les usines pharmaceutiques contribuent également à la pollution, elles sont soumises à des réglementations environnementales plus strictes.

Quoi qu’il en soit, la pollution issue de la fabrication des médicaments est un problème mondial, avec des niveaux de contrôle et de régulation très variables d’une région à l’autre.

La consommation de médicaments entraîne deux types de pollution :

- La pollution due à une élimination inappropriée des médicaments périmés ou non utilisés ;

- La pollution liée aux résidus médicamenteux rejetés dans les excréments et les eaux usées.

La pollution causée par l’élimination des médicaments

Selon certaines estimations, la moitié des médicaments vendus dans l’UE ne sont pas utilisés. Lorsque les médicaments périmés ou non utilisés sont jetés dans l’évier ou les toilettes, ils contribuent à la pollution des eaux usées domestiques.Ces eaux sont acheminées vers les stations d’épuration pour y être traitées. Cependant, les traitements classiques ne sont pas conçus pour éliminer efficacement les résidus de médicaments, ce qui signifie qu’une partie de ces substances chimiques reste présente dans l’environnement.

A titre d’exemple, une plaquette de dix comprimés de diclofénac (50 mg chacun) peut contaminer jusqu’à 5 millions de litres d’eau, affectant ainsi les écosystèmes aquatiques.

Pour limiter cet impact, il est essentiel de les rapporter en pharmacie, où ils seront collectés et détruits de manière sécurisée et appropriée.

Comment vous débarrasser des médicaments ?

La pollution liée aux résidus de médicaments dans les excréments

La principale source de pollution médicamenteuse provient des résidus éliminés par l’organisme après absorption. En effet, une partie des substances actives des médicaments n’est pas totalement métabolisée et est excrétée dans l’urine et les selles animales et humaines, contribuant ainsi à la contamination des eaux usées et de l’environnement. On estime que 30 à 90 % des principes actifs sont directement rejetés après ingestion.À cela s’ajoute la pollution causée par les médicaments appliqués sur la peau, comme les gels anti-inflammatoires, qui peuvent être éliminés dans les eaux usées lors de la douche ou du bain.

Les établissements de santé représentent une source importante de pollution médicamenteuse. Dans l’Union européenne, les hôpitaux seraient à l’origine de 10 % des résidus pharmaceutiques présents dans les rejets urbains.

Chaque année, des tonnes de médicaments périmés ou non utilisés sont jetées, souvent de manière inappropriée, avec des conséquences néfastes pour l’environnement et la sécurité.

Pourtant, des solutions existent pour s’en débarrasser de façon responsable. Où et comment les jeter ? Pourquoi ne pas les mettre à la poubelle ou les verser dans l’évier ? Découvrez les bonnes pratiques pour éliminer vos médicaments en toute sécurité.

Puis-je jeter mes médicaments à la poubelle ?

Non, les médicaments ne peuvent pas être jetés à la poubelle, ni apportés dans un parc à conteneur. Depuis 2004, les médicaments non utilisés ou dont la date de péremption est passée doivent être rapportés en pharmacie, sans boite et sans notice.

692.950 kg de médicaments inutilisés et périmés ont pu être collectés en Belgique en 2022.

Notez que les médicaments non périmés ne peuvent pas être collectés pour être redistribués dans les pays en voie de développement.

Puis-je jeter mes médicaments dans les toilettes ou à l’évier ?

Comme nous l’avons dit, les stations d’épuration ne sont pas capables d’éliminer totalement les résidus de médicaments dans l’eau. Cela signifie que si vous jetez vos médicaments dans l’évier ou les toilettes, ils risquent de contaminer l’environnement.

Que faire des médicaments liquides ?

- Leur rejet dans les eaux usées est interdit par la loi. Comme les médicaments solides, ils doivent être rapportés en pharmacie, où ils seront collectés et éliminés correctement.

- Les bouteilles vides peuvent être jetées dans la poubelle PMC ou déposées dans une bulle à verre, selon leur matériau.

Que dois-je faire avec mes médicaments périmés ?

Tout comme les médicaments non-utilisés dont vous souhaitez vous débarrasser, les produits périmés doivent être amenés à la pharmacie (pas spécialement dans celle où vous les avez achetés).

Amenez les médicaments sans leur boite et leur notice, que vous pouvez mettre dans la poubelle papier/carton.

Que deviennent les médicaments jetés ?

Les médicaments périmés ou non utilisés sont collectés gratuitement par les pharmacies, qui les placent dans des boîtes spéciales dédiées à leur élimination.

Voici le circuit de collecte et de destruction des médicaments :

- Collecte en pharmacie : Les patients déposent leurs médicaments non utilisés chez leur pharmacien.

- Transport par les grossistes-distributeurs : Ces derniers collectent les boîtes remplies dans les pharmacies et les acheminent vers des usines d’incinération.

- Destruction par incinération : Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les médicaments ne sont pas considérés comme des déchets dangereux par la réglementation européenne. Ils sont donc brûlés avec les déchets ménagers dans des incinérateurs spécialisés.

- Valorisation énergétique : La chaleur dégagée lors de l’incinération est récupérée pour produire de l’énergie.

C’est le secteur biopharmaceutique, en collaboration avec les autorités régionales, qui finance la collecte et l’élimination des médicaments jetés. Cela comprend :

- Le coût des boîtes de collecte en pharmacie.

- Les frais de transport des médicaments jusqu’à l’incinérateur.

- Les frais d’incinération.

Les coûts sont répartis entre les entreprises pharmaceutiques en fonction du nombre de médicaments vendus l’année précédente sur le marché ambulatoire.

Pourquoi ne peut-on pas jeter les médicaments à la poubelle ?

Puisque les médicaments finissent par être incinérés avec les déchets ménagers, on peut se demander pourquoi on ne peut pas tout simplement les jeter à la poubelle…

- Tout d’abord, en ne prévoyant qu’un seul lieu de collecte, chez le pharmacien, on s’assure que ces produits ne finissent dans les toilettes ou dans l’évier, ce qui comporte un risque pour l’environnement.

- Ensuite et surtout, c’est une question de sécurité. Lorsque des médicaments périmés ou non utilisés sont jetés avec les déchets ménagers, ils restent accessibles jusqu’à la collecte. Les enfants ou les animaux domestiques pourraient les ingérer accidentellement, ce qui peut entraîner des intoxications graves.

Déposer vos médicaments en pharmacie est le choix le plus sûr pour protéger l’environnement et éviter les accidents domestiques.

Ce que le pharmacien reprend

Vous l'avez compris, vous devez ramener vos médicaments non utilisés ou périmés chez votre pharmacien, mais celui-ci ne reprend pas tout. Voici ce que vous pouvez lui apporter.

Ce que le pharmacien ne reprend pas

Votre pharmacien reprend essentiellement des produits pharmaceutiques en tant que tels. Une série de déchets liés aux médicaments peut être jeté à la poubelle, au tri sélectif ou à la déchetterie. Voici ce que vous ne pouvez pas ramener à la pharmacie.

La consommation de médicaments périmés peut être dangereuse pour votre propre santé. Contrôlez donc régulièrement votre armoire à pharmacie et retirez-en les médicaments périmés, ainsi que ceux que vous n’utilisez plus.

Comment vérifier la durée de conservation de vos médicaments ?

- Contrôlez régulièrement la date d’expiration sur l’emballage : « EXP » ou « utilisable jusqu’au » suivi des deux chiffres du mois et des quatre chiffres de l’année d’expiration. Cela s’applique également aux préparations faites par le pharmacien.

- Certains médicaments (tels que les gouttes ophtalmiques, les gouttes nasales et les sirops antibiotiques) ont une durée de conservation limitée après ouverture. Celle-ci est indiquée sur la notice ou sur l’emballage. Inscrivez la date d’ouverture sur l’emballage de ces médicaments (si le pharmacien ne l’a pas déjà fait). Vous pourrez ainsi calculer combien de temps vous pouvez continuer à utiliser ces médicaments.

Une fois la date de péremption passée, vous devez ramener ces médicaments à la pharmacie.

C'est un fait : la production, l'utilisation et l'élimination des médicaments contribuent à la pollution. En tant que consommateur, vous pouvez adopter des gestes simples pour limiter leur impact environnemental. Cependant, la responsabilité ne repose pas uniquement sur vous : médecins, pharmaciens, pouvoirs publics et industrie pharmaceutique peuvent également agir pour réduire ces effets néfastes.

Pour limiter l’impact des médicaments sur l’environnement, adoptez quelques gestes simples.

1. Éliminez-les correctement

Ne jetez jamais vos médicaments inutilisés ou périmés dans l’évier, les toilettes ou la poubelle. Rapportez-les en pharmacie, où ils seront collectés et traités de manière sécurisée.

2. Consommez-les avec discernement

Comme une bonne partie de la pollution aux médicaments provient des résidus qui se retrouvent dans les eaux usées via nos excréments, vous pouvez la limiter en évitant la surconsommation de produits pharmaceutiques.

- N’achetez que ce dont vous avez réellement besoin et évitez de stocker des médicaments "au cas où".

- De nombreuses maladies bénignes guérissent spontanément et ne nécessitent pas spécialement de médication : c’est le cas par exemple, du rhume. Consultez votre médecin pour un diagnostic, mais ne réclamez pas systématiquement une ordonnance.

- Interrogez votre médecin sur l’utilité des traitements prescrits : sont-ils vraiment nécessaires ? Faut-il prendre toute la boîte ?

3. Privilégiez des quantités adaptées

- Si vous avez rarement mal à la tête, optez pour la plus petite boîte d’aspirine plutôt qu’un grand conditionnement.

- Achetez les médicaments au moment où vous en avez besoin, plutôt qu’en prévision d’un usage incertain.

En adoptant ces réflexes, vous contribuerez à réduire la pollution médicamenteuse tout en favorisant une consommation plus responsable.

Les médecins et pharmaciens jouent un rôle essentiel dans la réduction de l'impact environnemental des médicaments. Pour cela, ils peuvent adopter plusieurs bonnes pratiques :

1. Prescrire avec discernement

- Limiter les prescriptions aux cas de réelle nécessité, notamment pour les antibiotiques et autres traitements pouvant être évités.

- Adapter les doses au poids du patient afin de réduire l’excrétion de substances actives dans les urines et les selles.

- Privilégier les conditionnements adaptés pour éviter le gaspillage et l’accumulation de médicaments inutilisés.

2. Sensibiliser les patients à une consommation responsable

- Expliquer l’importance de suivre uniquement les traitements nécessaires et de ne pas stocker de médicaments par précaution.

- Encourager le retour des médicaments non utilisés en pharmacie plutôt que leur élimination inappropriée (évier, toilettes, poubelle).

3. Favoriser des alternatives plus écologiques

- Lorsque cela est possible, recommander des traitements naturels et biodégradables présentant un moindre impact environnemental.

À l’instar des médicaments destinés aux humains, les médicaments vétérinaires ont un impact environnemental important. Leur utilisation requiert donc une gestion rigoureuse et des pratiques responsables afin de minimiser leurs effets. Il est essentiel que les vétérinaires limitent autant que possible la prescription de ces traitements.

Les pouvoirs publics disposent de plusieurs leviers d’action pour réduire la pollution médicamenteuse. Ils peuvent agir sur trois axes principaux :

- La sensibilisation du public en matière de consommation et d’élimination des médicaments.

- L’amélioration du traitement des eaux usées.

- La régulation du secteur pharmaceutique.

Sensibilisation du public

Les pouvoirs public peuvent et doivent :

- Informer la population sur les risques environnementaux liés à la surconsommation et à la mauvaise élimination des médicaments.

- Encourager les bonnes pratiques, comme le retour des médicaments non utilisés en pharmacie et une consommation plus raisonnée.

Les pouvoirs publics belges ont déjà mis en place des programmes de sensibilisation en ce sens, notamment pour diminuer le recours aux somnifères et tranquillisants. En effet, la consommation de benzodiazépines et apparentés (Z-drugs) en Belgique est une des plus élevées en Europe.

Amélioration du traitement des eaux usées

Les pouvoirs publics devraient imposer aux compagnies de traitement des eaux d'ajouter un quatrième niveau de purification aux stations d'épuration, à l'image de la Suisse, afin que celles-ci soient plus efficaces contre les résidus médicamenteux. Bien entendu, il faut être conscients que le coût sera répercuté sur le prix de l’eau pour les consommateurs.

Il existe en effet plusieurs niveaux de traitement des eaux :

- Le traitement primaire : consiste simplement en une décantation des matières solides en suspension (procédé physique et/ou chimique).

- Le traitement secondaire : consiste à faire dégrader les matières organiques par des microorganismes (traitement biologique), afin de garantir une eau de bonne qualité pour retourner dans l’environnement.

- Le traitement tertiaire : permet principalement l'élimination de l'azote et du phosphore dans les eaux rejetées (traitement bactérien). Plus exigeant, il est destiné aux eaux qui seront envoyées dans des zones sensibles, comme des écosystèmes sensibles ou des eaux de baignade.

- Le traitement quaternaire : traitement complémentaire de désinfection afin de diminuer la quantité de microorganismes et de micropolluants rejetés (traitement possible par ozonisation, rayons ultra-violets, etc.).

En Belgique, les deux premiers niveaux de traitement des eaux usées sont généralisés. En Wallonie, considérée dans son ensemble comme une zone sensible, le traitement tertiaire est obligatoire pour les agglomérations de plus de 10 000 équivalents habitants (EH). Un traitement tertiaire est également de mise dans les deux stations d’épuration bruxelloises. De manière générale, ces technologies sont bien maîtrisées et déjà largement déployées en Europe.

Selon la Directive européenne sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, l'évolution du traitement des eaux usées suivra plusieurs étapes :

- À partir de 2039 : le traitement tertiaire (élimination de l’azote et du phosphore) sera obligatoire pour toutes les stations d’épuration de 150 000 EH et plus.

- À partir de 2045 : cette obligation s’étendra à toutes les stations de 10 000 EH et plus.

- À partir de 2045 : un traitement quaternaire, visant à éliminer un large éventail de micropolluants, deviendra obligatoire pour les stations de plus de 150 000 EH. Il sera également imposé aux stations de 10 000 EH et plus, en fonction d’une évaluation des risques.

Il serait souhaitable d’accélérer la mise en place de ces mesures qui visent à renforcer la qualité du traitement des eaux usées et à mieux protéger l’environnement face aux micropolluants, comme les résidus de médicaments.

Régulation du secteur pharmaceutique

Pour limiter l’impact environnemental des médicaments, il est essentiel de mettre en place des régulations adaptées au secteur pharmaceutique. Plusieurs mesures peuvent être envisagées :

- Intégrer l’impact environnemental dans l’évaluation des médicaments

Toute nouvelle substance pharmaceutique devrait être soumise à des études d’impact environnemental avant d’être autorisée sur le marché.

- Mettre en place un étiquetage écologique

L’instauration de labels ou d’indicateurs d’éco-toxicité sur les emballages des médicaments en vente libre permettrait d’informer les consommateurs sur leurs effets environnementaux.

- Restreindre l’accès aux médicaments les plus polluants

Les médicaments ayant un fort impact écologique pourraient être délivrés uniquement sur ordonnance afin d’en limiter l’utilisation excessive.

- Encourager la vente à l’unité

Imposer ou favoriser la vente de médicaments à l’unité permettrait de réduire le gaspillage et de limiter la présence de résidus médicamenteux dans l’environnement.

En appliquant ces régulations, les autorités pourraient mieux encadrer le secteur pharmaceutique et ainsi réduire significativement la pollution liée aux médicaments.

Découvrez nos autres contenus sur la pollution