Arthrose du genou

Chez les plus de 60 ans, les douleurs aux genoux sont souvent dues à l'arthrose. En cas de surcharge pondérale, on préconise d'abord un régime et de l'activité physique, en y ajoutant des médicaments analgésiques en cas de nécessité. À terme, si une opération est envisagée, elle ne concernera qu’un nombre limité de personnes.

L'articulation du genou est composée de 3 os différents: le fémur, le tibia et la rotule. L’arthrose du genou est en fait un processus d'usure progressive de cette articulation qui, par conséquent, ne fonctionne plus correctement.

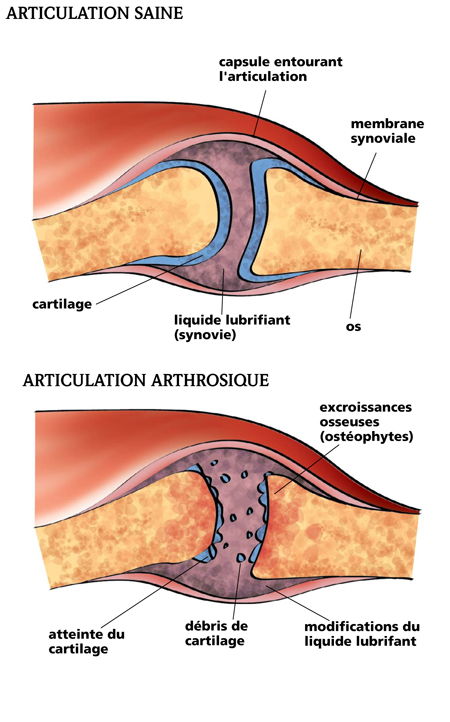

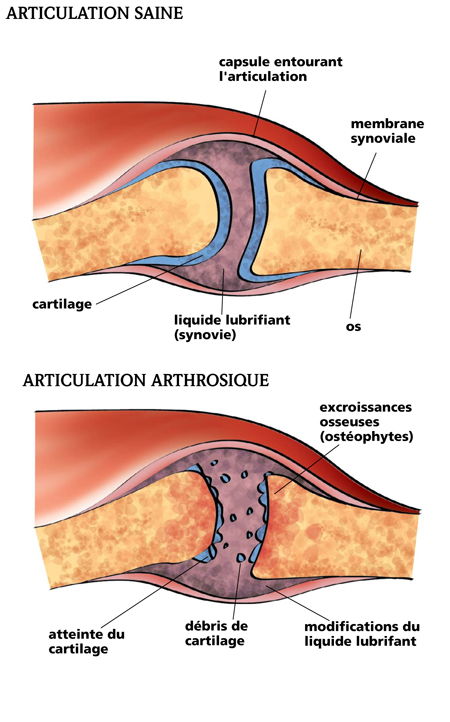

Grâce à sa structure, une articulation en bon état peut se mouvoir en souplesse et bien absorber les chocs. C’est en partie dû au fait que les extrémités des os sont recouvertes d’une couche de cartilage lisse, et grâce à la production d’un liquide synovial. En cas d’arthrose, c’est ce cartilage qui est affecté: il se détruit lentement et devient de plus en plus mince, ce qui entraîne un rapprochement des os. Des morceaux de cartilage peuvent également se détacher et se retrouver dans l’articulation, l’os lui-même peut être touché, la qualité du liquide synovial peut régresser, etc.

L'articulation du genou est composée de 3 os différents: le fémur, le tibia et la rotule. L’arthrose du genou est en fait un processus d'usure progressive de cette articulation qui, par conséquent, ne fonctionne plus correctement.

Grâce à sa structure, une articulation en bon état peut se mouvoir en souplesse et bien absorber les chocs. C’est en partie dû au fait que les extrémités des os sont recouvertes d’une couche de cartilage lisse, et grâce à la production d’un liquide synovial. En cas d’arthrose, c’est ce cartilage qui est affecté: il se détruit lentement et devient de plus en plus mince, ce qui entraîne un rapprochement des os. Des morceaux de cartilage peuvent également se détacher et se retrouver dans l’articulation, l’os lui-même peut être touché, la qualité du liquide synovial peut régresser, etc.

L’arthrose est souvent la conséquence d’une combinaison de facteurs. La vieillesse joue certainement un rôle très important: 10% environ de toutes les personnes âgées de plus de 60 ans ont de l’arthrose du genou. Les femmes présentent de deux à trois fois plus de risque de développer cette affection que les hommes. L’obésité est un facteur de risque majeur, sur lequel il est possible d’agir. Certaines professions sont plus à risque, comme ceux qui nécessitent d’être agenouillé, de s’accroupir ou de porter de lourdes charges, comme c’est le cas pour les carreleurs ou les dockers. Sont également concernés les personnes qui pratiquent de manière intensive un sport qui met les genoux à rude épreuve: football, rugby, haltérophilie… Cela vaut particulièrement pour des joueurs professionnels, pas pour des amateurs. Au contraire, le fait de ne pas pratiquer du tout de sport n’est pas sain, et n'aide pas non plus à prévenir l'arthrose. Enfin, certaines caractéristiques anatomiques comme les jambes en «O» ou en «X», ou d’anciennes blessures aux articulations (par exemple une entorse, un ligament déchiré, une lésion du ménisque, etc.) augmentent les risques d’arthrose.

Les deux principaux symptômes de l'arthrose du genou ou "gonarthrose" sont la douleur et la raideur. Au début, la douleur se manifeste surtout quand on prend l'escalier ou quand on marche. Quand on est reposé, on ne sent rien ou presque, mais la douleur s'accentue dans le courant de la journée. À mesure que la maladie progresse, la douleur est plus souvent présente et peut aussi se faire sentir au repos et même pendant la nuit.

Quant à la raideur, elle est surtout présente au réveil ou après une période de repos. Normalement, elle disparaît dans la demi-heure, une fois qu'on est en mouvement. Certaines personnes souffrent également d’un genou gonflé. Ou elles entendent leurs articulations craquer lorsqu’elles plient les genoux.

Il n'est pas nécessaire de consulter un spécialiste pour poser le diagnostic; votre médecin traitant peut s'en charger. En premier lieu, votre médecin s’appuiera sur la description de vos symptômes, et d’un certain nombre d’examens physiques. Il prescrira généralement une radio pour confirmer son diagnostic, et éventuellement des tests en laboratoire pour exclure toute autre affection.

L'arthrose ne se guérit pas. Cette affection n’évolue pas de manière uniforme: elle peut être assez pénible durant tout une période, pour ensuite presque disparaître. Le plus souvent, on constate une succession de poussées douloureuses, entrecoupées de périodes plus calmes. Bien que la douleur soit souvent plutôt modérée, l’arthrose du genou peut parfois avoir des répercussions importantes dans la vie quotidienne: difficultés pour marcher, faire le ménage, exercer son métier, etc.

Chez une minorité de personnes, on finit par remplacer l'articulation par une prothèse: cela concerne des patients souffrant de douleurs au genou sévères malgré les traitements classiques, pour lesquelles la douleur a un impact significatif sur leurs activités quotidiennes et leur qualité de vie.

L’arthrose ne peut pas être guérie. Le traitement visera à atténuer la douleur et à aider à mieux « fonctionner » afin de préserver au maximum la qualité de vie.

Maigrir et bouger

Dans l'ensemble, la douleur due à l'arthrose reste souvent raisonnable. Si tel est le cas, essayez d'éviter les médicaments. Quelques pistes pour vous aider:

- Contrôlez votre éventuel problème de surpoids. C'est le facteur que vous pouvez le mieux maîtriser. Une perte de poids, même minime, peut être bénéfique;

- bougez en suffisance, en privilégiant les exercices qui ménagent les articulations et renforcent les muscles autour du genou: aquagym, natation, vélo, marche à pied, tai-chi... Si vous le souhaitez, un kinésithérapeute vous établira un programme sur mesure;

- reposez-vous (12 à 24 heures) en cas de douleur aiguë.

Médicaments: seulement en cas de nécessité

Si vous n'arrivez pas à contrôler la douleur sans l'aide de médicaments, les antidouleurs pourront vous aider. Nous conseillons à la majorité des personnes souffrant d'arthrose de privilégier les antidouleurs à base de paracétamol (par ex. Dafalgan). Cette substance est généralement bien supportée et les risques d'effets secondaires sont réduits. De plus, ces antalgiques au paracétamol sont disponibles sans ordonnance.

Si le paracétamol ne vous est d'aucun secours, ou s'il vous est interdit (par ex. si vous souffrez d'un problème hépatique), ou encore si l'arthrose se double d'une inflammation, un anti-inflammatoire non stéroïdien, à prendre par voie orale, pourra vous soulager. Ce type d'antidouleur/anti-inflammatoire porte le nom d'AINS. Préférez un AINS à base d'ibuprofène (par exemple le Nurofen, les génériques d’ibuprofène) ou de naxoprène (par exemple Aleve, ou les génériques de naproxène). Optez pour le dosage le plus faible possible et écourtez au maximum leur durée d’utilisation en raison de leurs effets secondaires graves comme des ulcères à l’estomac, des saignements gastro-intestinaux, etc. Ils peuvent aussi, à fortes doses, provoquer des problèmes cardiovasculaires (par ex. infarctus). Une grande prudence s'impose dès lors pour les personnes ayant déjà eu des problèmes gastro-intestinaux ou cardiovasculaires par le passé, de même que pour les personnes âgées, plus sensibles à ces effets secondaires. Dans de rares cas, les AINS peuvent aggraver les infections existantes, telles que les infections de la peau et des tissus mous. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés chez les patients atteints de la varicelle ou du zona.

Il existe également des crèmes qui ont des effets anti-inflammatoires (par exemple Voltaren emulgel, Ibuprofène gel) à appliquer sur la zone douloureuse. Elles ont moins d’effets secondaires et représentent certainement une alternative aux comprimés d’AINS, en particulier chez les personnes âgées.

Si la douleur est particulièrement aiguë et si les antidouleurs ne suffisent pas à vous soulager, demandez éventuellement à votre médecin d'envisager un traitement plus agressif pendant un court laps de temps. Il s'agira dans ce cas de narcotiques, comme la codéine et le tramadol, souvent associés au paracétamol (par ex. Dafalgan codéine). Ces médicaments sont toutefois contre-indiqués chez les personnes âgées.

Pour les personnes qui ne peuvent pas prendre d’AINS, des injections de glucocorticoïde peuvent être une solution lorsque la douleur est trop forte. L'effet est rapide, mais de courte durée (une à deux semaines en moyenne). De plus, mieux vaut ne pas dépasser quatre injections par an, car les effets précis à long terme ne sont pas encore établis. Sachez aussi qu'une injection de glucocorticoïdes est préférable à une injection de hyaluronates (on parle également de «visco-supplémentation»). Ce traitement semble n'offrir pour l'instant que de faibles avantages par rapport à des injections «placebo» et présente un risque accru d'effets secondaires sérieux. Il est donc préférable, selon nous, de le réserver aux patients chez qui les autres médicaments ne donnent pas de résultats satisfaisants.

L’opération comme dernière option

La chirurgie ne sera envisagée que pour des personnes qui souffrent de l’arthrose à un point tel que leur qualité de vie s’en trouve fortement réduite, et chez qui les traitements classiques n’apportent pas d’amélioration.

Adjuvants

Quant aux divers adjuvants (genouillère, bande de contention, semelles, chaussures ergonomiques, bâton de marche, déambulateur…), il y a peu de choses à dire: étant donné que leur utilité pour les personnes souffrant d’arthrose n’est pas suffisamment démontrée, nous ne pouvons les conseiller d'office. Cela dit, rien ne vous empêche d'y avoir recours s'ils facilitent vos déplacements.

Traitements alternatifs

Beaucoup de gens ont recours à des thérapies alternatives, mais, pour l’instant, on ne dispose que des preuves insuffisantes de leur utilité et de leur sécurité.Utilisée depuis longtemps contre l'arthrose, la glucosamine se présente souvent sous forme de compléments alimentaires. Elle contribuerait à apaiser la douleur et irait même jusqu'à guérir l'affection, étant donné sa faculté à reconstruire le cartilage. Une allégation qui reste toutefois insuffisamment étayée. Il existe aussi, sur le marché, des produits contenant de la glucosamine, enregistrés comme médicaments servant à "soulager les symptômes de l'arthrose du genou". Un produit enregistré présente l'avantage de bénéficier d'un meilleur suivi, notamment en ce qui concerne les effets secondaires. Mais on dispose de trop peu d'études de qualité sur l'utilité de cette substance dans le traitement de l'arthrose. Elle ne semble pas être plus efficace qu’un placebo en cas de douleurs articulaires.

Il existe également d’autres substances dont les producteurs affirment qu’ils aident à la reconstruction du cartilage, comme la chondroïtine, la s-adénosylméthionine (SAMe) et le méthylsulfonylméthane (MSM). Ceux-ci sont uniquement disponibles, pour l'instant, en compléments alimentaires. Nous ne pouvons pas vous les recommander en raison de l'insuffisance de preuves scientifiques de leur utilité et de la méconnaissance de leur sécurité à long terme. Il en va de même pour toutes les préparations contre l’arthrose à base de plantes comme la griffe du diable.

Divers

L'application de froid réduirait l'inflammation, le gonflement et la douleur, ce qui favoriserait la mobilité de l'articulation. On peut par exemple appliquer des glaçons emballés dans un gant de toilette humide sur le genou douloureux. La chaleur aussi est utilisée, pour diminuer la douleur et la raideur de l'articulation. Chez soi, on peut par exemple employer une lampe à infrarouges ou un coussin aux noyaux de cerises chauffé au micro-ondes. Si vous trouvez que cela vous soulage, pourquoi pas. Nous ne pensons cependant pas qu'il est utile de payer quelqu'un pour recevoir des applications de froid ou de chaleur.Par ailleurs, il existe un certain nombre de traitements proposés par des kinésithérapeutes pour lesquels nous émettons des réserves, puisqu’ il n’y a pas suffisamment de preuves scientifiques de leur utilité. A vous de voir si les avantages l’emportent sur les coûts: l’acupuncture, la thérapie par ultrasons, la thérapie au laser, les champs électromagnétiques, la TENS (neurostimulation transcutanée électrique); les bains minéraux.

La pose d’une prothèse du genou n’est envisagée que lorsque les traitements classiques ne produisent pas l’effet escompté. Il ne faut pas satisfaire à des conditions strictes pour entrer en ligne de compte. Une douleur intense dans le genou, malgré les traitements classiques, est la plus importante. Cette douleur doit en outre avoir d’importantes répercussions sur le fonctionnement quotidien et la qualité de vie du patient. Par exemple, lorsque la douleur l’empêche de dormir, lorsqu’il peut à peine marcher, qu’il ne peut plus réaliser des activités importantes telles que son travail...

L’intervention n’est pas indiquée pour les patients ayant une infection (du genou ou ailleurs dans le corps), des maladies neurologiques, une mauvaise circulation dans les jambes et pour les enfants ou jeunes qui n’ont pas terminé leur croissance. L’opération n’est pas intéressante non plus pour les patients qui ne supportent pas l’anesthésie (ex. en cas de maladie cardiaque), encourant un risque accru d’hémorragie pendant et après l’opération (ex. en cas de maladie hématologique) ou pour lesquels la revalidation après l’opération est un obstacle (ex. en cas de dépression).

Aucune limite absolue, en termes d’âge et de poids, n’est fixée pour la mise en place d’une prothèse du genou. Mais plus le patient est jeune et actif, plus vite sa prothèse s’usera et devra être remplacée. À l’inverse, les patients de plus de 80 ans, de même que les fumeurs, les personnes en surpoids et souffrant de maladies chroniques comme le diabète ou de maladies cardiovasculaires, encourent davantage de risques de développer des complications. Dans ce cas, les avantages d’une prothèse du genou et les risques d’une telle intervention doivent être minutieusement évalués. Adopter un mode de vie sain avant l’intervention augmente les chances de réussite!

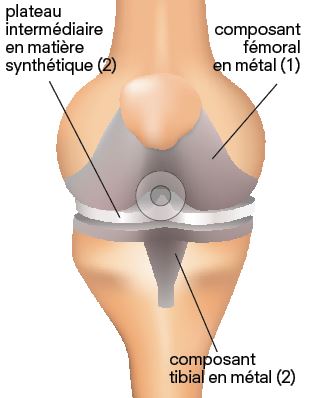

Une prothèse du genou est une articulation artificielle, qui permet de remplacer les surfaces endommagées de l'articulation du genou par des implants en métal ou en matière synthétique. Une prothèse totale du genou est composée de 3 parties:

- un composant fémoral en métal (1)

- le composant tibial en métal, avec un plateau intermédiaire en matière synthétique qui permet aux parties métalliques de se déplacer en souplesse l'une vis-à-vis de l'autre (2)

- un composant en matière synthétique à l’arrière de la rotule (invisible sur la figure ci-dessous)

La pose d'une prothèse de genou totale est une intervention courante qui peut être réalisée en 1 heure ou 2, sous anesthésie locale ou générale. Le choix de l’anesthésie dépend notamment de l’état de santé général du patient et de ses préférences personnelles. Aucune indication claire ne suggère de différence, en termes de risques de complications, en fonction du type d’anesthésie.

D’abord le chirurgien pratique une incision verticale au niveau de l’articulation du genou. La rotule est ensuite pivotée pour l’écarter de l’articulation afin de pouvoir accéder à l’extrémité du fémur. Ensuite, le chirurgien élimine le cartilage et l’os endommagés au niveau du fémur et place le composant fémoral en métal sur l’extrémité du fémur. Il le cale dans l’os ou le fixe avec du ciment. Une fois que c’est fait, il élimine le cartilage et l’os au niveau du tibia et met en place le composant tibial en métal et le plateau intermédiaire en matière synthétique. En dernier lieu, il place un composant en matière synthétique à l’arrière de la rotule. Après cela, le chirurgien remet la rotule dans sa position d’origine et contrôle que l’articulation fonctionne bien. Ensuite, il suture l’incision.

Juste avant et après l’opération, des antibiotiques et anticoagulants sont administrés au patient pour réduire le risque d’infections et de formation de caillots sanguins. Après l’opération, des analgésiques peuvent aider à garder la douleur temporairement sous contrôle, afin de pouvoir débuter la revalidation. Dans certains hôpitaux, cette opération est déjà pratiquée avec certaines technologies plus récentes, comme des instruments d’alignement sur mesure ou un robot chirurgical. Le but de ces techniques est de placer la prothèse encore plus précisément et d’accorder encore mieux les différentes parties de l’articulation du genou. Mais pour l’instant, les études impliquant ces techniques ne sont pas encore suffisantes pour pouvoir parler d’une plus-value avérée par rapport aux techniques classiques. Des études complémentaires sont donc nécessaires.

Il existe de nombreux types différents de prothèses du genou. Le choix d’une prothèse donnée est influencé par l’état de santé et les besoins du patient (nature de la lésion, âge, activité physique, etc.), l’expérience du chirurgien avec un type de prothèse donné et le prix.

Voici quelques questions nécessitant une réflexion.

Prothèse du genou totale ou partielle?

Le choix d’une prothèse du genou totale ou partielle dépend du nombre de surfaces osseuses touchées.

- Prothèse totale du genou: la totalité de l’articulation du genou (et donc la surface osseuse aux extrémités du fémur, le tibia et la rotule) doit être remplacée. C’est le cas de la plus grande majorité des patients.

- Prothèse du genou partielle: si une ou plusieurs surfaces de l’articulation du genou sont encore parfaitement intactes, il suffit de remplacer seulement un ou deux parties.

Conserver ou supprimer les ligaments croisés?

Selon que le fonctionnement des ligaments croisés avant et arrière est normal ou non, un autre type de prothèse est requis. Si l’un des deux ligaments croisés ne fonctionne plus bien, ou les deux, il(s) doi(ven)t être éliminé(s). Il faut alors opter pour une prothèse qui est conçue de façon à pouvoir reprendre la fonction du (des) ligament(s) croisé(s), à savoir la stabilisation de l’articulation.

Faire bouger le plateau intermédiaire en matière synthétique vis-à-vis du composant tibial en métal?

Sur certaines prothèses, le plateau intermédiaire en matière synthétique peut légèrement bouger par rapport au composant tibial en métal, sur d’autres prothèses ce n’est pas le cas. Les deux options ont leurs avantages et désavantages. Dans le premier cas, la mobilité du patient est un peu plus grande, mais les ligaments et les tissus environnants doivent offrir un soutien suffisant au genou. Dans le deuxième cas, la prothèse s’use plus vite en cas de surpoids et/ou de mouvement excessif, au point que la prothèse se détache de l’os.

Comment fixer les éléments de la prothèse à l’os?

Il y a trois façons de fixer une prothèse:

- Fixation cimentée: la prothèse est fixée à l’os avec une sorte de ciment à séchage rapide.

- Fixation non cimentée: la prothèse est fixée dans l’os sans ciment.

- Fixation hybride: le composant fémoral est fixé sans ciment, tandis que les composants tibial et rotulien sont fixés avec du ciment.

Quel matériau pour quel composant?

Les éléments d’une prothèse peuvent être réalisés en différents matériaux, comme un métal inoxydable (titane, alliage chrome-cobalt, oxyde de zirconium) ou une matière synthétique (polyéthylène, céramique) ou une combinaison des deux.Comme il est essentiel de bouger pour un rétablissement optimal, la revalidation commence généralement dès le jour de l’opération. Souvent au moyen d’un appareil qui plie et étire progressivement le genou tandis que le patient est encore alité. Le lendemain de l’opération, le patient peut généralement entamer des exercices actifs et marcher sous le contrôle d’un kinésithérapeute. Après 5 jours environ, le patient peut poursuivre sa revalidation chez lui.

Mais il faut cependant plusieurs semaines avant qu’il puisse reprendre ses activités quotidiennes comme cuisiner, se baigner ou conduire sa voiture. Les patients qui vivent seul doivent donc demander de l’aide ou envisager un court séjour dans un centre de revalidation. Des aides simples, comme un rehausseur de wc, un soutien/une poignée à côté des toilettes, un tapis antidérapant dans la douche, etc. peuvent faciliter les activités quotidiennes et prévenir les chutes.

Il importe de savoir que les effets positifs de l’intervention ne se manifestent pas immédiatement après l’opération. Au début, il n’est pas possible de marcher sans déambulateur, béquilles ou canne et la douleur perdure plusieurs semaines. Les premiers signes d’amélioration commencent à être visibles généralement de 6 à 12 semaines seulement après l’intervention. Puis vient un rétablissement progressif, qui peut durer 1 année ou 2. Entre-temps, et même après rétablissement complet, il importe de continuer à bouger activement: les activités d’intensité légère à moyenne, surchargeant peu le genou, comme la marche ou la natation, sont idéales. La course, les sports de contact ou le levage d’objets lourds, en revanche, sont déconseillés.

La pose d’une prothèse du genou produit généralement de bons résultats. La grande majorité des patients constate une amélioration considérable de sa qualité de vie et de son fonctionnement quotidien. Le bénéfice est un peu moindre en termes de mobilité et de douleur. La mobilité du genou n’est généralement pas totalement recouvrée: le patient parvient souvent à étirer totalement son genou, mais pas à le plier complètement, de sorte que des mouvements comme se mettre à genou restent difficiles. La douleur disparaît (presque) totalement dans les années suivant l’opération chez quatre patients sur cinq. De 80 à 90% des patients sont satisfaits de leur choix par la suite.

Bien que les avantages escomptés soient généralement supérieurs aux désavantages, il ne faut toutefois pas perdre de vue les risques.

Il s’agit d’une part des risques inhérents à toute intervention et anesthésie, comme des réactions allergiques, une infection de la plaie, des lésions ou des problèmes de cicatrisation, des hémorragies importantes, une crise cardiaque... Chez moins de 0,5% des patients se forme un caillot de sang dans une veine profonde (généralement dans les jambes), qui peut se détacher et se déplacer vers les poumons. C’est la complication la plus redoutée, parfois avec une issue fatale. C’est pourquoi des anticoagulants sont administrés au patient avant et après l’opération. Il est également essentiel de porter des bas de contention et de commencer à bouger immédiatement après l’opération.

Certains risques sont spécifiques à cette intervention. Ils peuvent se produire pendant ou immédiatement après l’opération, mais aussi de nombreuses années plus tard. Des exemples:

- Infection du genou artificiel (0,5-2% des patients), souvent après une infection de la plaie. C’est pourquoi les patients reçoivent préventivement des antibiotiques juste avant et après l’intervention;

- Descellement de la prothèse de l’os sous-jacent;

- Douleur persistante et insatisfaction du patient (jusqu’à 20% des patients);

- Instabilité de la prothèse;

- Usure de la prothèse;

- Problèmes de rotule;

- Brisure de la prothèse ou autour;

- Dommages neurologiques;

- Hypersensibilité au métal de la prothèse.

Pour résoudre ces problèmes, une nouvelle intervention est souvent nécessaire et le remplacement de la prothèse est parfois inévitable. Mais le risque est faible. D’après des données récentes, 82% des prothèses de genou totales seraient encore en bon état après 25 ans.

Le risque de décès est heureusement encore plus réduit: seulement 0,2% des patients décèdent dans les 90 jours suivant la mise en place de la prothèse dans notre pays.

Facteurs liés au patient

- Mode de vie: le tabagisme et le surpoids sont des facteurs de risque de complications. Arrêter de fumer, maîtriser son poids et bouger beaucoup avant l’opération augmentent les chances de réussite de l’intervention.

- Motivation et attentes: la revalidation demande beaucoup de patience, d’efforts et de persévérance de la part du patient. Pour éviter les désillusions et garder la motivation durant la revalidation, il est essentiel que le patient ait des attentes réalistes. C’est pourquoi il importe de bien s’informer au préalable concernant les résultats pouvant être escomptés et quand, et les risques encourus. Chez environ 20% des patients, la douleur ne disparaît pas totalement après l’opération et la mobilité du genou n’est pas recouvrée totalement non plus.

Type de prothèse

La réussite de l’intervention est également influencée par le type de prothèse, la façon dont elle est fixée à l’os... Il est indéniable que les possibilités offertes connaissent une prolifération exponentielle. Les prothèses sont des dispositifs médicaux, qui sont malheureusement soumis à des tests moins stricts que les médicaments avant d’être commercialisés. Depuis 2015, les médecins doivent obligatoirement remplir un registre national à chaque fois qu’ils placent une prothèse du genou. Nous ne pouvons qu’applaudir cette obligation, car elle permet au moins de recueillir des données sur la qualité et l’efficacité des différents types de prothèses et techniques sur le long terme. En attendant, le choix d’une prothèse repose surtout sur les caractéristiques et le diagnostic du patient et sur l’expérience du chirurgien.

Qualité des soins médicaux

Les chances de réussite de l’intervention dépendent partiellement de l’expérience du chirurgien et du nombre de prothèses du genou placées chaque année à l’hôpital. C’est pourquoi nous plaidons pour que les pouvoirs publics et/ou les hôpitaux mettent à disposition des indicateurs de qualité par hôpital, comme les risques de complications ou de chirurgie de révision de la prothèse. Le patient pourrait ainsi comparer différents hôpitaux et faire un choix mieux informé. La plate-forme flamande www.zorgkwaliteit.be ne présente pas encore de tels indicateurs pour les prothèses du genou. Nous n’avons pas non plus connaissance d’une telle initiative du côté francophone. En attendant, il importe que le patient s’informe lui-même auprès du chirurgien concernant son expérience, les chances de réussite et le risque de complications avec le type de prothèse envisagé.

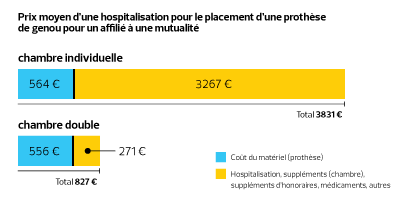

Le prix de la pose d’une prothèse du genou peut être assez élevé. Si vous n’êtes pas affilié à une mutuelle, vous payerez environ 8.000€ pour une chambre double. Le prix varie énormément en fonction de la chambre choisie. Si vous souhaitez une chambre individuelle, vous payerez en moyenne 4 à 5 fois plus que dans une chambre double (3.831€ versus 827€), surtout à cause des suppléments élevés pour la chambre et les honoraires. C’est pourquoi il est important de vous informer au préalable du prix de l’intervention, de la somme que vous devrez payer vous-même et de l’intervention éventuelle de l’assurance hospitalisation. Certains hôpitaux donnent sur leur site web une estimation du prix d’une telle intervention. Si ce n’est pas le cas, le patient a le droit de demander une estimation des coûts à l’hôpital et de demander au médecin quels suppléments il facture.