Panneaux solaires : le partage d’énergie est-il avantageux pour vous ?

Quels sont les avantages du partage d'énergie? Quid des acteurs impliqués, des factures, du compteur? Où trouver les informations à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre? Nous répondons ici à toutes vos questions et imaginons un partage d'énergie au sein d’un immeuble bruxellois pour en tirer un bilan financier.

On parle de partage d’énergie lorsque un ou plusieurs consommateurs peuvent consommer - au moment de la production et de façon identifiable, le surplus d’énergie que le propriétaire d’un système de production ne pourra utiliser à lui seul.

Le propriétaire d’un système de production d’énergie qui produit davantage d’énergie qu’il ne peut en consommer lui-même, redirige son surplus d’énergie vers le réseau électrique. Mais, plutôt que d’abandonner cet excédent au marché des fournisseurs, le producteur peut désormais décider de partager tout ou partie de cet excédent d’énergie avec d’autres personnes.

De nouveaux acteurs sur le marché de l'énergie

De fait, outre le choix de contrats auprès des fournisseurs traditionnels, chaque consommateur peut désormais choisir de souscrire aussi un contrat auprès d’autres citoyens pour couvrir une partie de ses besoins avec de l’énergie locale.

Ce partage d’énergie se révèle avantageux pour toutes les parties. Il y a donc de nouveaux acteurs sur le marché de la fourniture d’énergie : les prosumers et les consommateurs eux-mêmes.

Quels sont les avantages du partage d’énergie ?

Avantages financiers

Le partage d’énergie donne à tout un chacun un accès à une électricité à un prix égal ou inférieur au tarif du marché. Le tarif est en outre plus stable (tarification fixe et décidée par les participants ).

A Bruxelles et en Wallonie, partager son énergie dans un même bâtiment ou dans une zone géographique restreinte permet également de réaliser des économies sur les frais de réseau.

En effet, pour l’énergie consommée dans une zone couverte à Bruxelles par la même cabine basse tension, les frais sont réduits de moitié. Lorsque l’énergie est partagée au sein d’un même bâtiment, les frais de réseau sont supprimés à Bruxelles et réduits de 80% en Wallonie.

Les fournisseurs facturent des frais et renchérissent le partage d'énergie

Reste malheureusement un problème de taille. Les fournisseurs d'énergie facturent, en effet, des frais administratifs aux participants d’un partage d’énergie. Ce qui rend l’opération beaucoup moins intéressante, alors qu'il s'agit pourtant d'une solution durable et sociale.

C’est la raison pour laquelle nous ne recommandons plus pour le moment le partage d'énergie en Flandre et en Wallonie.

A terme, ces coûts liés à des surcharges de travail administratif devraient disparaître grâce à la mise en place d’outils informatiques entre les fournisseurs et les gestionnaires de réseau. Voir Quels coûts facturent les fournisseurs pour le partage d'énergie?

Avantages sociaux et environnementaux

Le partage induit décentralisation et une diversification des acteurs locaux en favorisant les échanges sociaux entre eux. Il est également inclusif dans le sens où tout citoyen peut participer quel que soit sont statut (locataire-propriétaire) et sa situation sociale (nanti, classe moyenne, en situation de précarité).

Le partage d’énergie stimule enfin et surtout la production locale d’énergie verte et son utilisation directe sur place. Il booste le développement du potentiel solaire et améliore ainsi notre mix énergétique.

Partage d’énergie : des réponses concrètes à vos questions

Dans cette partie de notre dossier, nous répondons aux questions pratiques que vous vous posez sur le partage d’énergie.

Quelles formes peut prendre le partage d’énergie ? Laquelle semble la plus prometteuse ? Quel tarif appliquer ? Quid des factures, du compteur, des acteurs impliqués, etc. Voir nos réponses concrètes à vos questions.

Vers le haut de la pageLe partage d’énergie à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre

Toutes les régions semblent d’accord pour soumettre le partage d’énergie au sein d’un immeuble aux mêmes conditions. Par ailleurs, la Flandre rend possible le partage de pair à pair entre une même personne pour 2 lieux de résidence différents.

Pour les communautés d’énergie, les conditions sont davantage spécifiques à chaque Région. Voir Les conditions du partage d’énergie à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre.

Vers le haut de la pagePartage d’énergie: comment se lancer ?

Par quelles étapes faut-il passer pour lancer un partage d’énergie ? Où trouver les informations sur le partage de l’énergie à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre ?

Nous vous aiguillons vers les différents sites dédiés à cette thématique. Voir Partage d’énergie: comment se lancer?

Vers le haut de la pagePartage d’énergie : un cas pratique à Bruxelles

Nous avons imaginé le placement de panneaux solaires sur le toit d’un immeuble bruxellois de 10 appartements qui n’en possédait pas et établis différents scénarios sur cette base.

Nous constatons que l’investissement d’un copropriétaire occupant peut-être très vite rentabilisé et plus lentement pour ceux qui investissent et louent leur logement. Voir notre simulation

Vers le haut de la pageQuels acteurs sont impliqués?

- Le ou les producteurs

- Le ou les consommateurs

- Le gestionnaire de réseau (responsable des compteurs et des données de comptage

- La personne identifiée comme étant le contact pour la gestion du partage ou de la communauté (il peut s’agir du syndic dans le cas d’une copropriété).

Quelles sont les différentes formes que peut prendre le partage d’énergie?

Il y a deux grandes formes de partage d’énergie: le partage entre personnes et la communauté d’énergie

Ce qui est déterminant pour distinguer ces deux formes c’est le nombre de participants et de bâtiments.

- Le partage « de pair à pair », c’est-à-dire entre deux personnes, pas plus.

Deux clients actifs (c’est-a-dire ayant un contrat de fourniture) peuvent ainsi s’échanger de l’électricité issue de sources renouvelables. C’est le cas, par exemple, de deux voisins, l’un ayant des panneaux solaires et l’autre n’en ayant pas. Ces derniers devront conclure un contrat reprenant les modalités de cet échange.

- Le partage entre plusieurs personnes dans un immeuble. Ce partage peut se faire sans être dans une communauté si et seulement si ce partage se fait au sein d’un même bâtiment. L’installation de production est située à l’intérieur ou sur le bâtiment où se situent les personnes actives agissant conjointement.

- La communauté d’énergie. Deux conditions sont assorties à leur création:

En premier lieu, la communauté doit être une personne morale. Bien que la forme de cette entité juridique soit libre, les Asbl et coopératives semblent être les formes qui correspondent le mieux aux objectifs poursuivis par les communautés d’énergie. Deuxièmement, la communauté d’énergie doit être autonome, aussi bien vis-à-vis de ses membres individuels que par rapport aux acteurs traditionnels du marché de l’énergie.

Les communautés d’énergie peuvent exercer un large panel d’activités liées au domaine de l’électricité. Elles peuvent produire, consommer, stocker, fournir et partager de l’électricité. Elles peuvent également participer à des services d’agrégation, fournir des services de flexibilité, des services énergétiques et des services de recharge pour véhicules électriques.

Pourquoi le partage de l’énergie au sein d’immeubles à appartements dispose-t-il d’un potentiel de développement énorme?

Créer une communauté d’énergie est une bonne idée, mais elle rencontre deux freins:

Primo, il faut créer une personne morale (entendez une ASBL) qui va gérer la communauté (activités, facturation de l’énergie partagée, gestion de l’asbl,…) et, tout cela, sur base bénévole.

Secundo, il faut impliquer de nombreuses personnes et trouver les installations de productions d’énergie qui peuvent mutualiser leurs productions.

Les 2 autres formes de partage éludent la mise en contact de personnes qui ne se connaissent pas.

Dans la mesure où 1.5 sur 4.5 millions de logements, sont des appartements en Belgique, nous croyons au fort développement du partage d’énergie au sein des immeubles.

Dans les immeubles, les associations de copropriétaire existent déjà. Celles-ci peuvent gérer les opérations de partage, et il y a parfois même un syndic professionnel qui peut proposer de prendre ces activités en charge. Il n’est donc pas nécessaire de créer de zéro une personne morale et de désigner des personnes en charge de la gestion du partage. En outre, les propriétaires se connaissent et échangent au moins une fois par an via leur assemblée générale

Grâce à la possibilité nouvelle de partager la production entre les différents appartements (et plus seulement pour les communs), le partage d’énergie constitue une excellente opportunité d’investissement commun dans des panneaux solaires.

Non seulement le modèle financier du partage d’énergie avec investissement dans un système de production renouvelable est rentable, mais il peut permettre d’accélérer d’autres travaux dans l’immeuble en créant des revenus pour la copropriété.

Comment est déterminé le prix de l’énergie partagée?

Le prix est fixé d’un commun accord entre tous les participants au partage.

Ce tarif appliqué sur les consommations de partage est définit comme le tarif local.

Celui-ci tient compte:

- des frais imposés que l’on doit payer (tarif réseau et frais obligatoires ou taxes);

- des coût d’amortissement de l’installation de production;

- de l’autoconsommation et donc des quantités totales partagées;

- de la vente éventuelle du surplus à un fournisseur;

- de la marge éventuelle de réinvestissement dans d’autres projets.

Le tarif du marché s’applique quant à lui au restant de la consommation qui est toujours facturé par le fournisseur du client concerné.

Dans quelle mesure le partage d’énergie peut-il influer sur les coûts?

Il y a différents postes dans le prix de l’électricité et les participants au partage ne peuvent jouer que sur la partie énergie.

On peut constater que l’énergie représente 47% du montant facturé à Bruxelles. En Wallonie, c’est 44% en Wallonie, en Flandre, 49%.

Le partage d’énergie va donc avoir un impact sur presque 50% du prix et jusqu’à 70% si il y a un régime particulier relatif aux frais de réseaux dans le cadre du partage (-50 ou -100% à Bruxelles sur ces frais et -80% en Wallonie).

Quid des factures?

Chaque citoyen conserve son contrat avec son fournisseur puisque toute sa consommation ne sera pas couverte par l’énergie partagée qui est souvent d’origine photovoltaïque (donc consommée en journée). La facture habituelle sera donc maintenue mais avec une consommation plus basse.

Chaque participant à une opération de partage aura également un contrat de partage pour la partie de sa consommation couverte par la production locale. Pour cette partie, identifiée via son compteur, il recevra une seconde facture spécifique.

Quelles sources d’énergie pour le partage?

Dans le cas du partage en direct, il s’agit d’énergie renouvelable: soit de la chaleur (via un réseau de chaleur), soit de l’électricité (le seul cas qui s’applique actuellement en Belgique), dont la production est majoritairement issue de panneaux photovoltaïques.

Le partage d’énergie non renouvelable n’est envisageable que dans le cadre d’une communauté. Par exemple: un système de cogénération dans un immeuble (une chaudière au gaz qui produit également de l’électricité).

Faut-il un compteur spécial pour partager (donner ou recevoir) de l’énergie partagée?

Oui. Il faut, en effet, un compteur digital dont les possibilités de communication ont été activées afin que le comptage des flux d’énergie puisse se faire correctement. Si vous avez un ancien compteur, il sera donc nécessaire de le remplacer. Ceci se fait sans aucun frais supplémentaire afin de favoriser le partage d’énergie.

Doit-on s'attendre à des frais administratifs en cas de participation à une communauté d'énergie, de partage d'énergie ou de vente en pair à pair ?

Malheureusement, de plus en plus de fournisseurs d'énergie facturent en effet des frais administratifs pour partager l'électricité de vos panneaux solaires non utilisée avec des personnes de votre quartier, votre famille ou vous-même. Ces coûts varient considérablement d'un fournisseur à l'autre et peuvent atteindre jusqu'à 150 € par an, à la charge tant du partageur d'énergie que du bénéficiaire. Dans la pratique, cela annule souvent l'avantage du partage solaire.

Les fournisseurs facturent eux-mêmes une compensation, selon eux, en raison des coûts supplémentaires auxquels ils sont confrontés, tels que le traitement des volumes partagés et l'émission de la facture de correction, un processus qui doit encore être effectué manuellement à l'heure actuelle.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les partageurs d'énergie ne paient pas encore de frais car les fournisseurs ne sont pas eux-mêmes responsables du calcul des volumes partagés. Cette tâche est gérée par le gestionnaire de réseau Sibelga, qui établit une facture distincte pour la consommation liée au partage d'énergie.

Si vous êtes intéressé par le partage d'énergie, vérifiez préalablement les frais facturés par votre fournisseur. Vous trouverez ces informations généralement dans la grille tarifaire de votre contrat d'énergie. Il pourrait être plus avantageux de passer à un fournisseur qui ne facture pas de frais ou qui les facture à un tarif plus bas.

Chaque région a modifié la réglementation régionale en matière d’électricité afin de permettre le partage d’énergie et la création de communauté d’énergie.

Le partage au sein d’un immeuble réglementairement identique partout

Notez tout d’abord que le partage d’énergie au sein d’un même bâtiment requiert les mêmes conditions dans les 3 régions : participants dans le même bâtiment, contrat de fourniture chez fournisseur classique, source = énergie renouvelable, installation de production liée au bâtiment, modalités de partage via convention avec le gestionnaire du partage.

Les autres types de partage peuvent connaître certaines spécificités

Partage d’énergie à Bruxelles: des réductions accordées sur les frais de réseau

Le cadre réglementaire est établi à Bruxelles depuis avril 2022.

A Bruxelles, l’avantage à partager son énergie dans un même bâtiment ou dans une zone géographique restreinte est également liée aux économies sur les frais de réseau.

Grâce à la suppression des frais de réseaux pour le partage dans un même immeuble ou à la réduction de ces mêmes frais de 50% dans le cas d’un partage sous une même borne basse tension (entendez votre quartier en général), le tarif localement défini peut s’approcher ou même être inférieur au tarif social.

Pour l’instant, Bruxelles fait figure d’exemple en respectant l’esprit de la Directive européenne décrivant le principe du partage en octroyant les mêmes conditions aux prosumers ainsi qu’aux clients agissant conjointement (entendez les immeubles à appartement qui autoconsomment leur propre production même si elle passe par le réseau pour alimenter les compteurs des appartements).

Dans ces deux cas, l’autoconsommation ne fait pas l’objet de frais de réseau ni pour l’un ni pour l’autre.

Par ailleurs, voici résumés, les différents types de communautés d’énergie autorisé par la Région Bruxelloise.

Notez que La CEL est une initiative bruxelloise qui ne découle pas des directives européennes. Celle-ci vise notamment à élargir les possibilités de financement d’une installation de production en permettant, par exemple, d’avoir recours à un tiers investisseur. Il est possible qu’un ou plusieurs de ses membres soient eux-mêmes propriétaires ou qu’ils disposent seulement d’un droit d’usage sur l’installation de production.Le partage d’énergie en Wallonie, à la suite de Bruxelles

Ici également, le partage d’énergie au sein d’un même bâtiment permet de réaliser des économies sur les frais de réseau. La CWAPE, régulateur régional de l’énergie, a décidé qu’ils seront dans ce cas réduits de 80%.

Notez qu’en Wallonie, le partage d’énergie ne présente guère d’intérêt pour les prosumers individuels disposant du compteur analogique (tournant à l’envers jusqu’en 2030).

De plus, il serait souhaitable que le Décret actuel soit modifié pour notamment alléger les démarches administratives qui complexifient l’accès aux différentes formes de partage. D'autre part, il est également crucial que le gestionnaire de réseau (Ores, Resa ou Arewall) facture lui-même les frais de réseau du partage auprès des personnes impliquées et non via les fournisseurs comme c’est actuellement prévu en Flandre.

Partage d’énergie en Flandre largement hypothéqué pour le moment

Il est possible de partager son énergie en Flandre depuis juillet 2022.

A noter que le partage d’énergie en Flandre n’implique plus de se trouver dans la même commune ou dépendre de la même cabine basse-tension. Partager de l’électricité avec soi-même mais à un autre point de fourniture, est ainsi devenu possible. (cas du partage entre une résidence principale et une résidence secondaire).

Il n’est plus non plus obligatoire d’avoir le même fournisseur pour les personnes qui souhaitaient partager leur énergie au sein d’un même bâtiment ou entre deux personnes ou entre deux adresses d’une même personne.

Par ailleurs, deux type de communautés d’énergie ont été définies en Flandre. Contrairement aux Régions bruxelloise et wallone, les sources d’énergie non renouvelables sont, ici, exclues.

Pas réduction pour frais de réseau en Flandre

En Flandre, l’énergie partagée ne bénéficie pas encore de réductions sur les frais de réseau.

Il y a donc pour le moment une relative discrimination entre prosumers et participants à un partage d’énergie dans des immeubles.

Une étude menée par le VITO est en cours pour faire des propositions sur des réductions éventuelles de frais de réseau pour certains scénarii.

Pourquoi le partage d’énergie n’est plus intéressant en Flandre depuis juin 2023?

En Flandre, la situation a drastiquement changé et pas dans le bon sens depuis juin dernier.

En effet, le dernier rapport officiel du régulateur du marché flamand (la VREG), publié le 28 juin dernier confirme que la plupart des fournisseurs facturent des frais supplémentaires pour les personnes effectuant du partage, allant de 65€ (Eneco) par an à 150€ (Luminus et Mega) par an pour chaque participant au partage.

Les fournisseurs justifient ces frais par du traitement de données supplémentaire, ainsi que des coûts additionnels en développement informatique. Ils doivent également récupérer les taxes et frais de réseau sur les volumes partagés alors que ces derniers « sortent » des volumes facturés par le fournisseur.

C’est là une différence majeure avec Bruxelles ou le gestionnaire de réseau « Sibelga » a anticipé cela et laisse au gestionnaire du partage la responsabilité de payer les frais de réseau et autres frais sur les volumes partagés.

On voit donc ici que l’implication et la « bonne volonté » de collaboration du gestionnaire de réseau est cruciale dans la faisabilité-rentabilité du partage d’énergie.

Une politique beaucoup plus volontariste de Fluvius, le gestionnaire de réseau flamand, serait donc particulièrement bienvenue.

H3 Quelles sont les étapes à franchir pour lancer un partage d’énergie dans son immeuble ?

Le partage d’énergie dans un immeuble passe nécessairement par les étapes suivantes :

1. La définition du projet: quelle source de production d’énergie, quel financement, obtenir des offres d’installateurs.

2. La mobilisation des participants: idéalement il faudrait une simulation de rentabilité, des économies individuelles fonction du statut des participants, discuter des modalités de répartition de l’injection. Tout cela se prépare pour être, ensuite, discuter et décider en Assemblée générale. Il faut également donner mandat à une personne (généralement le syndic ou un copropriétaire, le président de la copropriété par exemple) afin de concrétiser l’étude.

Dimensionnement du projet

- Quel système de production, quelle autoconsommation pour les communs, quelle serait l’injection restante qui pourrait être répartie entre les différents participants, …

- Choix de la méthode de répartition: % fixe, au pro rata des consommation, hybride, …

- Définition du prix de vente.

Suivi administratif

- Signature des conventions entre la personne mandatée pour organiser le partage et tous les participants. Lorsqu’un facilitateur est présent dans la Région, il fournit des modèles types pour ces documents.

- Déclaration du partage auprès du gestionnaire de réseau.

- Remplacement des compteurs analogiques par des compteurs digitaux.

Gestion du partage

- Facturation par le gestionnaire du partage des volumes partagés aux participants fonction des données fournies pas le gestionnaire de réseau (ces données prennent déjà en compte la règle de répartition décidée par la copropriété) et suivi des paiements.

- Paiement des frais réseau et des frais obligatoires (par le gestionnaire du partage) fonction de ce qui est facturé à la copropriété par le gestionnaire de réseau.

Où trouver de l’info sur le partage d’énergie à Bruxelles

BRUGEL, régulateur bruxellois de l’énergie, a approuvé des tarifs transitoires attractifs pour le partage de l’énergie avec pour objectif de permettre à un plus grand nombre de consommateurs bruxellois de participer et de bénéficier de la transition énergétique.

L’autorité de régulation a également lancé un site web - energysharing.brugel.brussels - spécialement dédié à ce nouveau modèle de consommation d’énergie.

Pour faciliter le développement des communautés d’énergie et le partage d’électricité, la Région de Bruxelles-Capitale a, de son côté, mis en place un Facilitateur « Partage et Communautés d’énergie », un service gratuit, financé et géré par Bruxelles Environnement.

Où trouver de l’info sur le partage d’énergie en Wallonie

Sur son site web, la région Wallonne consacre une page d’information dédiée aux communautés d'énergie et partage d'énergie au sein d'un même bâtiment.

La Région a également lancé un service de facilitation pour les porteurs de projets souhaitant partager de l’énergie via un formulaire en ligne à compléter :

Où trouver de l’info sur le partage d’énergie en Flandre

Toutes les conditions sont explicités sur le site du régulateur du marché (VREG) et il est possible d’inscrire son projet de partage d’énergie sur le même site internet.

Un exemple concret vaut mieux qu’un long discours. Voilà pourquoi nous avons imaginé placer des panneaux solaires sur le toit d’un immeuble bruxellois de 10 appartements qui n’en possédait pas. Vous en découvrirez ci-dessous le bilan économique.

Le coût de l’investissement est donc également abordé dans cette simulation qui a été réalisée avec les spécialistes du partage d’énergie de l’asbl Energie Commune.

En revanche, nous n’avons pas ici tenu compte des certificats vert prévus en Région Bruxelloise.

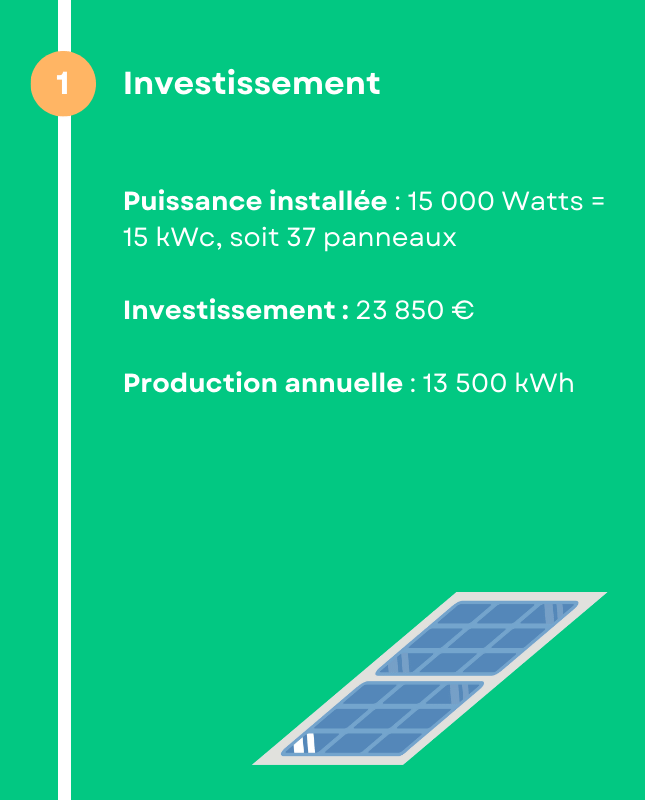

Installation choisie et montant de l'investissement

Nous avons choisi de partir sur une puissance onduleur de 10 kVA, limite au-dessus de laquelle une copropriété devra s’assujettir au régime de TVA, et éventuellement renfoncer son compteur. Un surdimensionnement à 150% de la puissance des panneaux par rapport à la puissance de l’onduleur nous semble acceptable, ce qui donne 15 kWc de panneaux solaires installés, à 1500€/kWc HTVA, soit un investissement total de 23 850€ TVAC. La production est estimée à 900 kWh/an et par kWc installé.

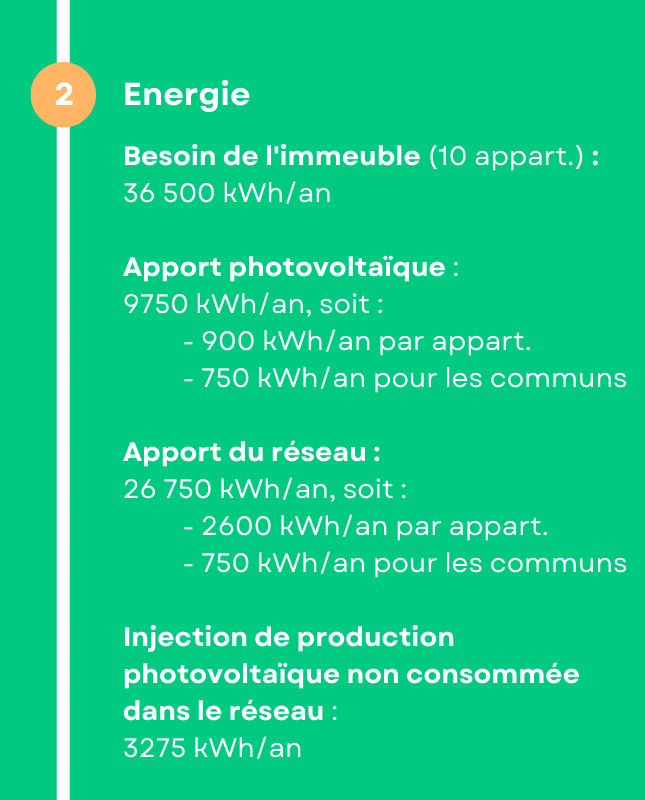

Besoins, origine et distribution de l'énergie

La consommation moyenne par logement est de 3500 kWh/an. Les communs (ascenseur et éclairage) réclament quant à eux 1500 kWh/an.

Ces consommations sont couvertes en partie par l'installation photovoltaïque, en partie par de l'électricité tirée du réseau.

Le surplus d'énergie photovoltaïque non consommé est renvoyé sur le réseau.

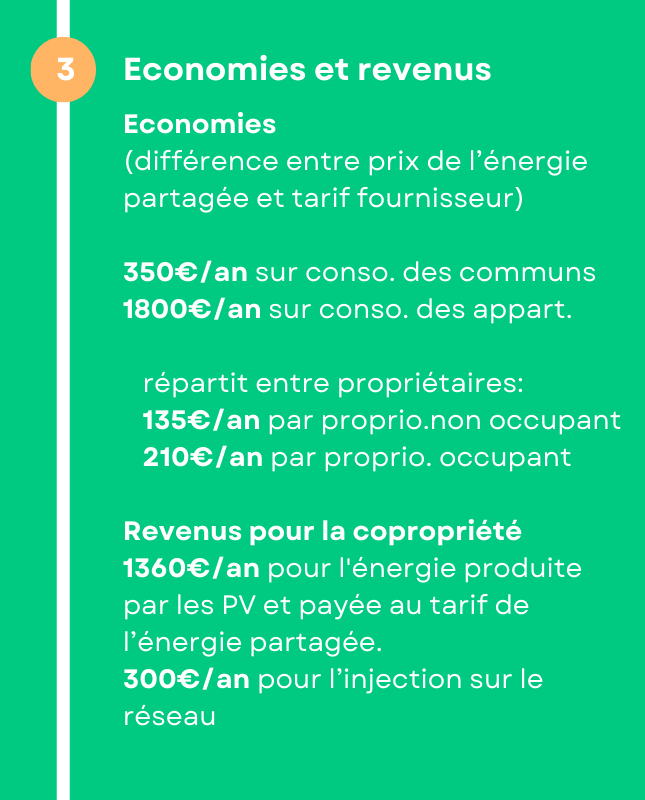

Economies et revenus générés pour les différents acteurs impliqués

Comme il est normal d’avoir des copropriétés qui ne sont pas constituées à 100% de copropriétaires occupants, nous tenons compte dans cette analyse d’une copropriété constituée à 50% de propriétaires non occupants et à 50% de copropriétaires occupants, qui profiteront eux davantage du partage d'énergie.

Les copropriétaires occupants bénéficient en effet de l'achat d’électricité au tarif local (le tarif décidé d'un commun accord entre les participants, soit 15c€/kWh dans la simulation) et des économies sur les communs (dont les frais sont partagés entre les habitants de l'immeuble). Tous frais et taxes compris, l'énergie partagée est payée 23 c€/kWh par les occupants de l'immeuble, contre 43c€/kWh (dans cette simulation), s'ils avaient dû payer cette énergie à un fournisseur.

Notez que le logiciel PEB tient compte des installations photovoltaïques communes en faisant bénéficier les logements concernés d’un certain nombre de kWh d’électricité qui réduit les besoins en énergie du logement et améliore sa PEB. Ce qui profite donc aussi aux copropriétaire non occupants.

La copropriété bénéficie quant à elle des revenus de la vente d'électricité à un fournisseur (9c€/kWh dans la simulation) et de la vente de l'électricité au tarif local (15c€/kWh). Autant de revenus servant à rembourser l'investissement dans l'installation photovoltaïque, autant de revenus qui profitent donc indirectement à tous les copropriétaires (au prorata de leur investissement ou quotités, fonction de la formule choisie) quelle que soit leur situation (occupant ou non occupant).

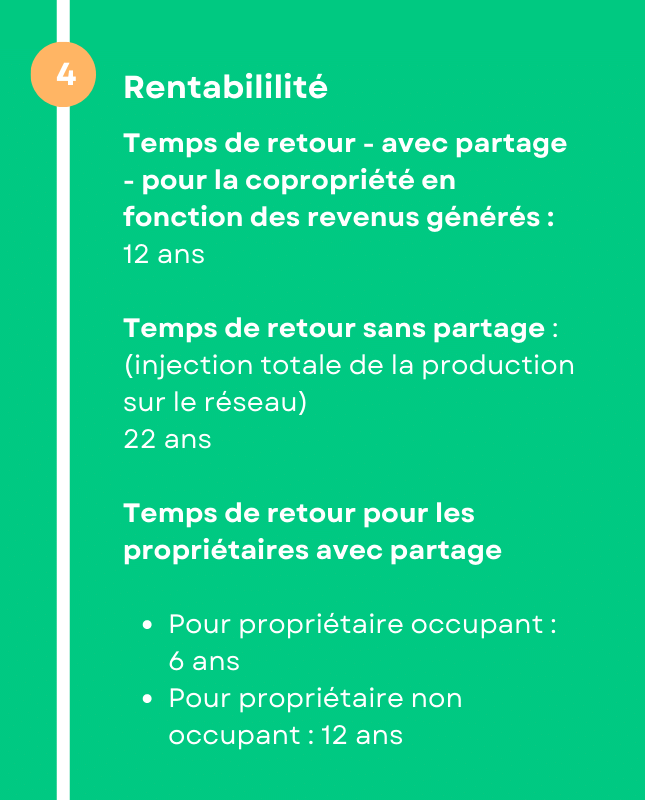

A quel moment l'investissement sera-t-il rentable pour les différents acteurs?

Conclusion

Notez cependant que d’autres hypothèses auraient pu être prises

Financement par les seuls propriétaires occupants

Une copropriété peut également décider de faire porter l’investissement avec une règle différente des quotités . Elle peut donc organiser un financement uniquement par les seuls copropriétaires occupants, les non occupants n’investiraient donc pas et pourraient valoriser la PEB de leurs biens immobiliers et proposer aux locataires de participer au partage pour faire des économies sur leurs factures.

Emprunt à la banque