Le glaucome

Le glaucome est l’une des principales causes de cécité avec la cataracte et la rétinopathie (altération des vaisseaux sanguins de la rétine). Le glaucome détruit lentement les fibres du nerf optique de façon le plus souvent insidieuse. Il n'est généralement pas douloureux et garde longtemps la vision centrale intacte.

Dégâts irréversibles

Des parties du champ visuel (la vision panoramique) deviennent moins sensibles, puis disparaissent lentement. Au début de la maladie, le cerveau compense ces pertes et reconstitue l’image avec l’information qu'il reçoit des structures voisines. Quand la maladie arrive à un stade avancé, il n'y a pratiquement plus d'informations transmises au cerveau et il ne peut plus compenser. Le malade prend alors conscience de son handicap, alors qu'il est déjà grave. Les dégâts causés par le glaucome sont irréversibles. Par contre, il est possible d'arrêter sa progression. C'est pourquoi il est essentiel de le détecter à temps.

Le taux de prévalence du glaucome est négligeable avant 45 ans, il augmente ensuite avec l’âge. En Belgique, selon l'Enquête Santé 2013, il passe de 0,7% chez les 45-54 ans à 3,2% chez les 75 ans et plus.

Deux types de glaucome:

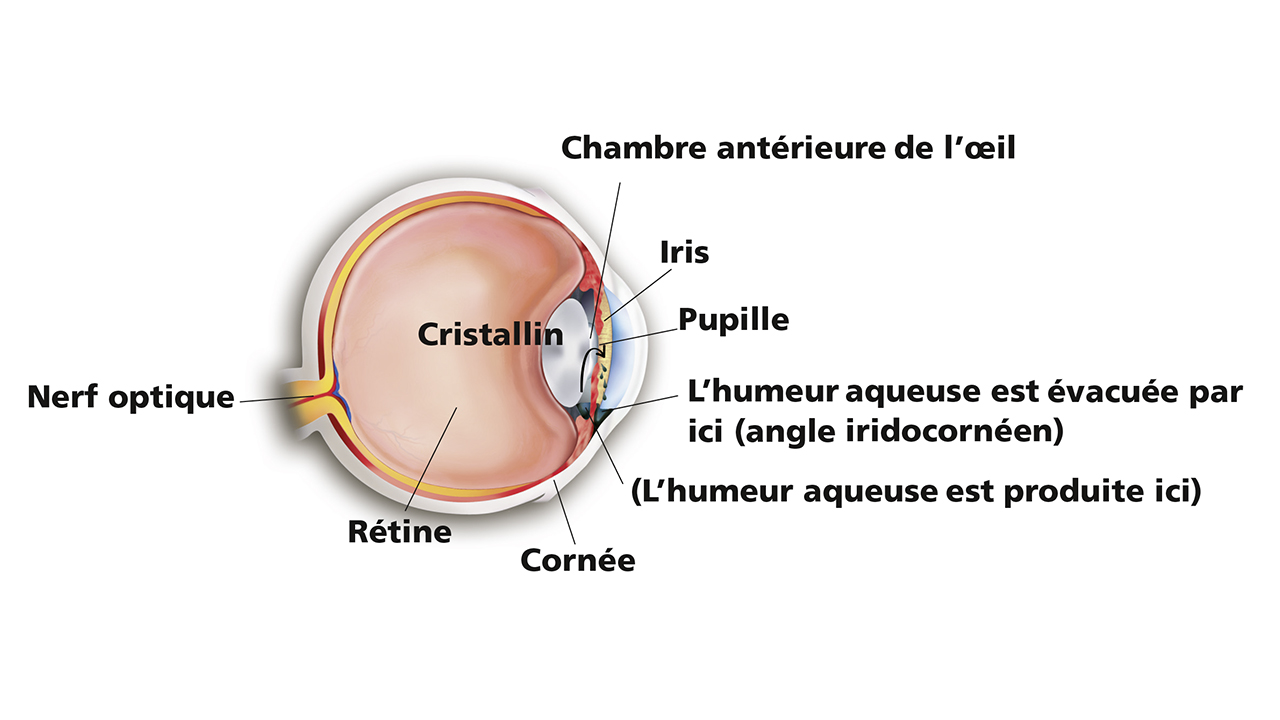

- le glaucome à angle ouvert est caractérisé par un angle ouvert. Il représente 70% des cas. Le glaucome primaire à angle ouvert (GPAO) est le type le plus courant.

Le GPAO à pression élevée est dû à un écoulement du liquide trop lent, car les petits canaux de drainage de l’œil sont obstrués. La pression dans l’œil augmente progressivement.

Le GPAO à pression normale, qui représente 1 GPAO sur 5, est sans doute dû à une mauvaise irrigation sanguine des cellules du nerf optique. - le glaucome à angle fermé est caractérisé par une chambre antérieure de l’œil plus petite que la normale, avec un angle iridocornéen plus étroit. Le liquide s’élimine moins vite et la pression dans l’œil augmente.

Une pression de l’œil trop élevée

Entre la cornée et le cristallin se trouve un espace appelé la chambre antérieure de l’œil. Cette chambre est remplie d’un liquide, l’humeur aqueuse, qui maintient la forme sphérique de l’œil et qui le nourrit. L’humeur aqueuse se renouvelle en permanence. Elle est sécrétée en arrière de l’iris et évacuée vers le système veineux au niveau de l’angle iridocornéen par des petits canaux de drainage. La pression de l’humeur aqueuse est normale lorsqu’il y a autant de liquide produit que de liquide éliminé.Une mauvaise irrigation sanguine

On soupçonne qu’une mauvaise irrigation sanguine peut aussi endommager le nerf optique et entraîner un glaucome.Le glaucome ne présente généralement pas de symptômes jusqu'à ce qu'il atteigne un état très avancé. Le malade prend alors brutalement conscience de sa perte de vue périphérique, la vision centrale restant longtemps préservée (voir Affection).

Les deux yeux ouverts, le patient a la chance d'avoir gardé une vue intacte, par

exemple lorsqu'il regarde son épouse (Première photo). Si le patient n'avait pas consulté à temps, le glaucome aurait pu gravement handicaper sa vue (Deuxième photo).

Il n'y a aucun moyen de prévenir le glaucome. La seule arme dont on dispose est un dépistage précoce pour arrêter sa progression. Il nous semble recommandé de se faire contrôler régulièrement, même sans symptômes. Tous les 3 ans à partir de 55 ans, et tous les 2 ans à partir de 65 ans. En cas de problème, il vaut mieux consulter à partir de 40 ans. Les personnes ne présentant aucun facteur de risque et dont les examens sont normaux pourront attendre 3 à 5 ans avant leur prochaine visite. Les autres devront revenir plus souvent.

Vous avez plus de risque de développer un glaucome si vous avez, notamment:

- une hypertension oculaire (plus de 20 millimètres de mercure);

- plus de 40 ans: plus on vieillit, plus le risque augmente;

- des antécédents familiaux: si un parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante, etc. est atteint d'un glaucome, le risque est accru;

- des racines africaines: le glaucome est 6 à 8 fois plus fréquent chez les Africains;

- du diabète;

- mais aussi des migraines, une hypotension artérielle, une myopie sévère ou une cornée plus fine.

Un examen de vue ordinaire est inefficace, puisque la vision centrale est longtemps conservée et donne l'illusion que l'œil voit normalement. Pour détecter un glaucome, l'ophtalmologue mesure la pression oculaire et évalue l'état du nerf optique.

- la mesure de la pression oculaire (tonométrie): il existe deux procédures de mesures, rapides et sans douleur. La première consiste à instiller une goutte d'anesthésique dans chaque œil, puis à appliquer un tonomètre, qui mesure la pression en fonction de la facilité avec laquelle l'œil se laisse ou non enfoncer. La seconde utilise un tonomètre "à air pulsé" qui projette un petit jet d'air sur la cornée (sans anesthésie).

- l'examen du nerf optique (ophtalmoscopie): un ophtalmoscope (manche avec un petit système d'éclairage) permet d'analyser l'aspect, la forme et la couleur du nerf optique. La perte du tissu nerveux donne un aspect plus creusé à celui-ci. Cette excavation explique la perte de vue. Il est souvent nécessaire de dilater la pupille pour réaliser cet examen. Dans ce cas, la vision est susceptible d'être brouillée pendant plusieurs heures.

Si les résultats de ces examens sont anormaux, l'ophtalmologue procède aux examens:

- du champ visuel (périmétrie): cette technique consiste à projeter de la lumière dans les différentes parties du champ visuel de chaque œil pour détecter les parties saines ou déficitaires. Le patient fixe une "cible" au centre d'un écran ou d'une coupole et appuie sur un bouton dès qu'il voit un signal lumineux.

- de l'angle iridocornéen (gonioscopie): il permet de déterminer le type de glaucome. Après anesthésie de la cornée, le médecin place un verre de contact spécial sur l’œil. Ensuite, à l'aide d'un microscope et via un miroir situé à l'intérieur du verre de contact, il examine l'angle iridocornéen.

Lorsqu'un glaucome est détecté, on tente d'arrêter sa progression en abaissant la pression oculaire, même chez les personnes atteintes d'un glaucome à pression normale. Comme il est impossible de guérir d'un glaucome, le patient devra se traiter et se faire suivre pour le restant de ses jours. Il existe différents types de traitements.

Les gouttes oculaires

Les collyres sont le plus souvent utilisés pour lutter contre le glaucome. Ils diminuent la production de l'humeur aqueuse ou facilitent son évacuation. Ils doivent être instillés tous les jours, aussi régulièrement que possible. Il existe 5 familles de gouttes oculaires: bêtabloquants, analogues des prostaglandines, inhibiteurs de l’anhydrase carbonique, alpha-sympathomimétiques et cholinomimétiques.Le traitement commence, en général, avec des prostaglandines. Ils donnent souvent de bons résultats, ont fait l’objet de nombreuses études et leur prix est abordable. Mais il arrive que le résultat ne soit pas satisfaisant ou que l’on ne puisse pas les prescrire. On se tourne alors généralement vers les prostaglandines. Si l’affection est sévère, l’ophtalmologue peut prescrire plusieurs sortes de gouttes ou une préparation combinée.

La chirurgie

Si les médicaments n’ont pas d’effets ou si l’état médical du patient empêche un traitement médicamenteux, il est possible de traiter le glaucome par une opération. Le risque de complications existe et plusieurs interventions sont souvent nécessaires.

- le laser (trabéculoplastie) est utilisé pour réaliser de petites lésions à côté de l’ouverture vers les canaux de drainage. Les cicatrices qui apparaissent resserrent les tissus et agrandissent le passage pour l’humeur aqueuse. L'intervention, réalisée en ambulatoire, est indolore, plus rapide qu'une chirurgie classique et évite l'incision de l'œil, ce qui explique son succès. Cependant le laser coûte assez cher et il ne permet souvent pas de supprimer les gouttes, juste de les alléger.

- la chirurgie classique (trabéculectomie) ôte, sous anesthésie locale, une partie des petits canaux de drainage, ce qui permet au liquide de s’écouler plus facilement et réduit la pression dans l’œil. L’opération exige quelques semaines de convalescence. L’acuité visuelle éventuellement perdue suite à l’opération revient peu à peu.