Qu'est-ce que l'anémie et comment la reconnaître ?

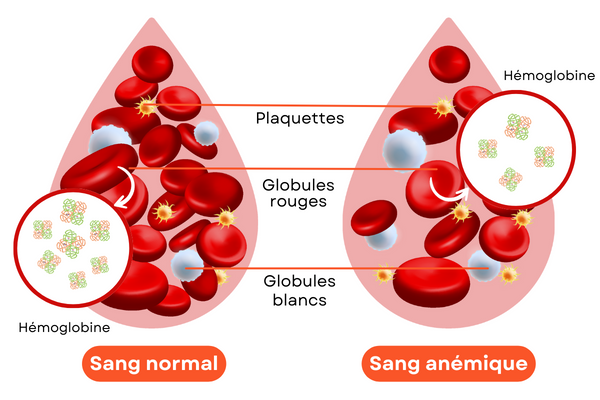

L’anémie est un appauvrissement du sang qui se caractérise par :

- un nombre de globules rouges inférieur à la normale ;

- ou une concentration d'hémoglobine inférieure à la normale dans les globules rouges.

Conséquence ? Cela réduit la capacité du sang à transporter l’oxygène vers les tissus de l’organisme, ce qui se traduit par des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse, les vertiges et l'essoufflement, entre autres.

Le critère de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour définir l'anémie se base sur la concentration d’hémoglobine dans le sang. On peut être considéré comme anémique lorsque ce taux d’hémoglobine est de :

- Moins de 130 g/l, pour les hommes adultes

- 120 g/l pour les femmes adultes

- Moins de 110 g/l pour les femmes enceintes et les enfants de 6 mois à 6 ans

- Moins de 115 g/l pour les enfants de 6 à 11 ans

Dans la suite de ce dossier :

L'anémie peut résulter de trois causes fondamentales, chacune englobant divers troubles nécessitant des approches thérapeutiques spécifiques et adaptées. Découvrez-les.

Si l'anémie ferriprive est la plus connue, il existe plusieurs sortes d'anémies qui ont chacune des causes spécifiques. Nous passons en revue ces différents types d’anémies.

Fatigue, vertiges, pâleur des ongles : découvrez les signes et symptômes qui peuvent indiquer une anémie.

Analyse des antécédents de santé, examen physique et bilan sanguin : nous vous expliquons les outils utilisés par la médecine pour diagnostiquer l’anémie.

Le traitement de l'anémie dépend de sa cause sous-jacente, du type d’anémie et de la gravité de la maladie. Découvrez les objectifs principaux de la prise en charge thérapeutique.

L’attention portée à l’alimentation et aux facteurs de risque est essentielle en matière de prévention de l’anémie. Nous vous en disons plus.

Découvrez les signes et facteurs qui devraient vous pousser à consulter un médecin.

Fondamentalement, il n'existe que trois causes d'anémie, chacune comprenant un certain nombre de troubles qui nécessitent une thérapie spécifique et appropriée.

1. Lorsque le corps perd trop de globules rouges (perte de sang)

L’anémie peut alors survenir parce que l’on perd un grand nombre de globules rouges. Cette perte entraînant une diminution du taux de fer, cela mène en outre l’organisme à produire moins de globules rouges, qui contiennent moins d’hémoglobine. En fait, l’anémie se déclare parce que le corps ne suit plus et ne parvient pas à compenser le déficit de globules rouges et d’hémoglobine.

Cette perte de globules rouges peut être le fruit d’un processus qui s’étale sur le long terme, comme des saignements menstruels importants, un ulcère ou certains cancers (du tube digestif, des reins et de la vessie, par exemple). Elle peut aussi survenir plus soudainement, par exemple lors d’une intervention chirurgicale, d’une blessure, de la rupture d’un vaisseau sanguin, ou d’un accouchement.

2. Lorsque le corps détruit trop de globules rouges (hémolyse)

Il arrive que l'organisme détruise les globules rouges avant qu'ils n'atteignent la fin de leur durée de vie naturelle, qui est d'environ 120 jours. Ce processus, appelé hémolyse, peut être causé par :

- Une maladie acquise : une anémie hémolytique immunitaire (le système immunitaire produit des anticorps contre les globules rouges, ce qui entraîne la destruction des globules rouges), des lésions physiques des globules rouges ou une infection (comme le paludisme ou l’hépatite).

- Une maladie héréditaire : comme la drépanocytose, les thalassémies ou la sphérocytose héréditaire.

Les globules rouges peuvent être détruits en si grand nombre que l’organisme ne peut pas en produire suffisamment de nouveaux pour faire face à la situation.

3. Lorsque le corps ne produit pas suffisamment de globules rouges

Pour fabriquer suffisamment d'hémoglobine et de globules rouges sains, l'organisme a besoin :

- de fer, de vitamine B12, de folate (une autre vitamine B), de petites quantités d'autres vitamines et minéraux, et de protéines. Ces nutriments sont obtenus à partir des aliments consommés ;

- d'un bon équilibre hormonal, en particulier d'érythropoïétine, une hormone qui stimule la production de globules rouges.

Dans certains cas, l’organisme est incapable de produire suffisamment de globules rouges. Cela peut être du, entre autres, à :

- Certaines maladies chroniques (comme une leucémie, un lymphome, le VIH/sida, des maladies rénales ou inflammatoires) ;

- Une carence en fer ou en folates due à une mauvaise alimentation ;

- Des traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie ;

- Une grossesse ;

- Une infection (une hépatite, par exemple).

Cette diminution de la production peut aussi être causée par une maladie héréditaire, comme les anémies de Fanconi et de Blackfan-Diamond (ABD), le syndrome de Shwachman-Diamond (SDD) ou la dyskératose congénitale.

L'anémie ferriprive

L'anémie ferriprive apparaît lorsque les réserves de fer de l'organisme sont trop faibles pour permettre une production normale de globules rouges. Cette carence en fer est la cause la plus fréquente d'anémie dans le monde, affectant environ 500 millions de personnes. Elle peut, entre autres, être due à :

- Une alimentation inadéquate en fer. On observe d’ailleurs une prévalence plus faible de l'anémie ferriprive dans les zones géographiques où la viande constitue un élément important du régime alimentaire.

- Des saignements. Quelle qu'en soit la raison, ils entraînent un appauvrissement en fer, qui peut mener à l’anémie ferriprive. Les pertes de sang provenant du tractus gastro-intestinal sont la cause la plus fréquente d'anémie ferriprive chez les hommes adultes et les femmes ménopausées. La perte de sang due à des menstruations (règles) abondantes et prolongées (ménorragie) est la cause la plus fréquente de carence en fer chez les femmes pré-ménopausées.

- Une mauvaise absorption du fer. Il ne suffit pas de puiser les quantités adéquates de fer dans notre alimentation, il faut aussi que celui-ci se présente sous une forme qui peut être absorbée par l’organisme. Certains médicaments peuvent nuire à l’absorption du fer, comme les antiacides et les inhibiteurs de pompe à protons, mais aussi certaines maladies, comme la maladie cœliaque.

Anémie par carence en vitamine B12

Ce type d’anémie, aussi appelée anémie pernicieuse ou anémie mégaloblastique, se développe lorsque l'organisme ne dispose pas d'une quantité suffisante de vitamine B12, dont il a besoin pour fabriquer des globules rouges sains et pour assurer le bon fonctionnement du système nerveux.

À cause de cette carence en vitamine B12, les globules rouges produits ne se divisent pas normalement et sont trop gros (c'est pourquoi on parle aussi d'anémie « mégaloblastique »). Ils peuvent avoir du mal à sortir de la moelle osseuse, un tissu spongieux à l'intérieur des os où les cellules sanguines sont fabriquées.

En l'absence d'un nombre suffisant de globules rouges pour transporter l'oxygène dans le corps, les personnes peuvent se sentir fatiguées et faibles. Une anémie sévère ou durable par carence en vitamine B12 peut endommager le cœur, le cerveau et d'autres organes du corps.

Un certain nombre de problèmes peuvent entraîner une carence en vitamine B12. Elle peut être due à une carence en facteur intrinsèque, une protéine qui joue un rôle crucial dans l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin grêle, ou à d'autres problèmes, tels que des infections, une intervention chirurgicale et des médicaments (les anticonvulsifs et les inhibiteurs de la pompe à protons, notamment).

La carence en vitamine B12 peut également être le résultat d’un régime alimentaire inadapté : en cas de régime restrictif, par exemple, mais aussi suite à une mauvaise alimentation générale durant une longue période ou lors de l’adoption d’un régime végétalien non accompagné de prise de compléments de vitamine B12 ou de consommation d’aliments enrichis en vitamine B12.

Anémie par carence en folates (vitamine B9)

La vitamine B9 comprend les folates, qui sont naturellement présents dans notre alimentation (notamment dans les fruits et les légumes à feuilles vertes), et l’acide folique, qui est la forme synthétique de cette molécule ajoutée à certains aliments. Ces deux termes sont souvent utilisés de manière interchangeable.

Comme pour la vitamine B12, ce type d’anémie survient lorsqu'un manque de folates entraîne la production par l'organisme de globules rouges anormalement gros qui ne peuvent pas fonctionner correctement.

La carence en folates peut résulter d’une mauvaise alimentation, d’une absorption déficiente (due par exemple, à la maladie cœliaque), d’une altération du métabolisme entraînant une incapacité à utiliser le folate absorbé, d’un besoin accru en folates (par exemple, lors de période de croissance rapide dans l’enfance, lors de la grossesse, de l’allaitement ou de tumeurs malignes) ou lorsque l’organisme élémine les folates de manière excessive (en cas d’alcoolisme chronique, par exemple, ou d’hémodialyse).

Anémie hémolytique

L'anémie hémolytique se caractérise par la destruction prématurée des globules rouges. Cette maladie du sang survient lorsque les globules rouges sont détruits plus rapidement qu'ils ne peuvent être remplacés.

Il existe de nombreux types d'anémie hémolytique et de nombreuses causes. L'anémie hémolytique peut être acquise ou héritée.

Parmi les affections susceptibles d'entraîner une anémie hémolytique figurent les troubles sanguins héréditaires tels que la drépanocytose ou la thalassémie, les maladies auto-immunes, l'insuffisance de la moelle osseuse ou les infections.

Certains médicaments ou effets secondaires des transfusions sanguines peuvent également provoquer une anémie hémolytique, ainsi que des maladies héréditaires qui se caractérisent par des anomalies de la membrane des globules rouges et de l’hémoglobine ou des défauts enzymatiques (anomalies ou altérations dans la structure ou la fonction d'une enzyme).

Anémie par maladie chronique

Dans le monde, c'est la deuxième anémie la plus fréquente. Multifactorielle, l’anémie par maladie chronique survient dans le cadre d'un trouble inflammatoire chronique, le plus souvent une infection chronique, une maladie auto-immune (en particulier la polyarthrite rhumatoïde), une maladie rénale, une insuffisance cardiaque ou un cancer.

Le processus par lequel la maladie se développe et progresse dans le corps n’est pas encore totalement compris. Différentes causes contribuent à l'anémie dans les maladies chroniques, notamment :

- Le détournement du fer ;

- La réduction de l'érythropoïèse (processus de formation et de développement des globules rouges) ;

- La diminution de la réponse à l'érythropoïétine (le corps devient moins sensible à l'action de l'érythropoïétine, une hormone qui stimule la production de globules rouges dans la moelle osseuse).

Les signes et symptômes de l'anémie peuvent être légers ou graves. Ils dépendent de la sévérité de l'anémie et de la rapidité de son évolution. Ainsi, si une anémie légère peut passer inaperçue, les symptômes peuvent devenir de plus en plus perceptibles au fur et à mesure qu’elle s’aggrave.

Il est compliqué de diagnostiquer une anémie uniquement sur base des signes et symptômes, car ceux-ci peuvent également être présents dans d’autres maladies et affections. Voici les symptômes les plus courants.

Antécédents et examen physique

Pour l’aider à diagnostiquer l’anémie, le médecin peut avoir besoin de certaines informations et procéder à un examen physique.

- Les antécédents médicaux et familiaux : Il pourra demander au patient s’il ressent des signes et symptômes et depuis combien de temps, mais aussi l’interroger sur ses antécédents médicaux (notamment la fréquence et l’abondance des menstruations), familiaux et de grossesse, sur son alimentation, etc.

- L’examen physique : Il examinera éventuellement la langue, les ongles (sont-ils pâles ou cassants, à quelle vitesse se remplissent-ils de sang ?) ou l'intérieur des paupières (pour voir si elles sont pâles), écouter si le cœur présente des battements rapides ou irréguliers, vérifier la respiration, effectuer un examen neurologique, etc. Il est également susceptible de procéder à un examen pelvien ou rectal pour vérifier la présence d'une hémorragie interne.

Analyses sanguines

Une simple analyse de sang permet de mesurer la quantité d'hémoglobine dans le sang et d’évaluer le nombre de globules rouges par millilitre (ml) de sang.

Pour rappel, on parle d’anémie lorsqu’on présente un faible hématocrite (pourcentage de globules rouges dans le volume sanguin total) ou lorsque le taux d’hémoglobine dans le sang est de :

- Moins de 130 g/l, pour les hommes adultes

- 120 g/l pour les femmes adultes

- Moins de 110 g/l pour les femmes enceintes et les enfants de 6 mois à 6 ans

- Moins de 115 g/l pour les enfants de 6 à 11 ans

Bien que ce test puisse confirmer qu'une personne est anémique, il ne permet pas d'identifier la cause de l'anémie.

D'autres tests, tels que l'examen d'un échantillon de sang au microscope et, plus rarement, l'examen d'un échantillon prélevé dans la moelle osseuse, permettent de déterminer la cause de l'anémie.

Le traitement de l'anémie dépend de la cause sous-jacente, du type d’anémie et de sa gravité.

Les objectifs du traitement de l’anémie

Les principaux objectifs du traitement sont les suivants :

- Augmenter le nombre de globules rouges ou le taux d'hémoglobine pour améliorer la capacité du sang à transporter l'oxygène.

- Traiter l'affection sous-jacente à l'origine de l'anémie.

- Prévenir les complications de l'anémie, telles que les lésions cardiaques ou nerveuses.

- Soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie.

Les personnes souffrant d'une anémie légère ou modérée sans symptômes, ou celles dont l'anémie ne s'aggrave pas, peuvent ne pas avoir besoin de traitement. Des exceptions s'appliquent aux personnes souffrant d'anémies nutritionnelles telles que l'anémie ferriprive. Dans ce cas, le faible taux de fer dans l'organisme peut avoir d'autres effets néfastes que l'anémie, et un traitement est nécessaire.

Le traitement de la cause sous-jacente

Il est crucial de déterminer le type d’anémie et sa cause sous-jacente afin de recommander le traitement approprié.

Anémie ferriprive

Le traitement pourra notamment inclure une supplémentation en fer (par voie orale ou par injection intraveineuse), une intervention chirurgicale, un changement de régime alimentaire ou, dans les cas extrêmes, une transfusion sanguine.

Chez la plupart des patients, il faudra donc :

- Traiter la carence en fer par une thérapie à base de fer via des comprimés à prendre par voie orale (il faut généralement trois à six mois pour reconstituer les réserves de fer). Les médicaments les plus économiques et les plus efficaces sont ceux à base de sels ferreux, le plus utilisé étant le sulfate de fer.

- Corriger la cause sous-jacente afin que la carence ne réapparaisse pas.

En général, les personnes souffrant d’une carence en fer ont besoin de 150 à 200 mg de fer élémentaire par jour (2 à 5 mg de fer par kilogramme de poids corporel par jour), mais la dose pourra être adaptée par le médecin en fonction du diagnostic. Quoi qu’il en soit, dans la plupart des cas, les suppléments multivitaminiques ne suffiront pas à combler la carence, car ils ne contiennent pas suffisamment de fer.

Notez que certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires lors de la prise de suppléments de fer, qui s'atténuent généralement avec le temps : un goût métallique, des vomissements, de la diarrhée, de la constipation, des selles noires ou des maux d'estomac. Si c’est votre cas, votre médecin vous recommandera peut-être de prendre vos comprimés avec vos repas, de diminuer la dose, d’essayer un autre médicament ou de prendre du fer par voie intraveineuse.

En plus des traitements médicaux, ce type d’anémie implique de garder une alimentation saine et variée :

- Consommez des aliments riches en fer, notamment des viandes rouges maigres, du poisson et de la volaille, des légumineuses (par exemple des lentilles et des haricots), des céréales enrichies et des légumes à feuilles vert foncé ;

- Consommez des aliments riches en vitamine C (tels que les fruits et les légumes) qui aident l'organisme à absorber le fer ;

- Évitez les aliments qui ralentissent l'absorption du fer, tels que le son des céréales (farine complète, avoine), le thé, le café, le cacao et le calcium.

Anémie par carence en vitamine B12

Selon les cas, certaines personnes auront besoin d’un traitement à vie. Les différentes thérapies envisageables pour ce type d’anémie sont, entre autres, la supplémentation en vitamine B12 (par voie orale ou par injection intramusculaire), ou le changement de médication ou de posologie (dans le cas où l’anémie est due à la prise d’un médicament).

Anémie par carence en acide folique

En plus de recommander l’adoption d’un régime alimentaire riche en fruits et légumes, on corrigera la carence via une supplémentation en acide folique. Celle-ci se fera par voie orale ou, pour ceux qui ne tolèrent pas les médicaments oraux, par injections intraveineuses, sous-cutanées ou intramusculaires.

Anémie hémolytique

Le traitement peut différer selon le type d'hémolyse. Les transfusions sanguines sont toujours la base du traitement en cas d'anémie sévère, en particulier en cas d'hémorragie active.

Dans les autres cas, le traitement variera toujours en fonction de la cause. On pourra notamment recourir à des médicaments (si l’anémie est causée par une réaction du système immunitaire, on prescrira par exemple des médicaments qui inhibent le système immunitaire) et à des suppléments d’acide folique ou de fer. Dans de rares cas, une intervention chirurgicale est nécessaire pour retirer la rate, qui agit comme un filtre pour éliminer les cellules anormales du sang.

Anémie par maladie chronique

Le traitement passe ici aussi par la prise en charge du trouble sous-jacent. Une supplémentation en fer peut être utile en cas de carence.Un régime alimentaire sain

Une alimentation saine et équilibrée permet d'éviter les anémies par carence en fer et en vitamines. Ainsi, si l’on consomme des aliments suffisamment variés et nutritifs, il n’est généralement pas nécessaire de prendre des suppléments multivitaminiques.

Une bonne consommation de fer, de vitamine B12 et d'acide folique

Les aliments à inclure dans le régime alimentaire sont ceux qui contiennent des niveaux élevés de :

- Fer : bœuf, légumes à feuilles vert foncé, fruits secs et noix

- Vitamine B12 : viande et produits laitiers

- Folates et acide folique : jus d'agrumes, légumes à feuilles vert foncé, légumineuses et céréales enrichies.

L’attention portée aux facteurs de risque

Les facteurs de risque peuvent varier en fonction du type d'anémie, les plus courants sont :

- Une alimentation pauvre en fer, en vitamine B12, en acide folique ou en d'autres nutriments essentiels à la production normale des globules rouges. En cas d’alimentation végétarienne ou végétalienne, par exemple, il faut faire particulièrement attention à se procurer les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme, notamment le fer et la vitamine B12.

- Des maladies chroniques telles que les maladies inflammatoires, les maladies rénales chroniques, le cancer ou les infections.

- Une menstruation abondante entraînant une perte importante de fer chaque mois.

- La grossesse, qui implique un besoin accru en fer et en acide folique, entre autres, pour soutenir le développement du fœtus.

- Des troubles génétiques tels que la thalassémie et la drépanocytose.

- Une intervention chirurgicale ou un traumatisme ayant causé une perte de sang importante.

- Des troubles qui affectent l'absorption des nutriments, tels que la maladie cœliaque ou les maladies inflammatoires de l'intestin.

- Un âge avancé, qui peut impliquer une diminution de l'absorption des nutriments, des maladies chroniques et d'autres problèmes de santé.

- Des troubles du sang tels que les leucémies, les lymphomes ou les myélomes.

Les symptômes de l'anémie dépendent de la cause et de la gravité de la maladie. Comme indiqué précédemment, l'anémie peut être si légère qu'elle ne présente aucun symptôme.

Nous vous conseillons de consulter un médecin si vous présentez des facteurs de risque ou si vous remarquez des signes et symptômes comme :

- Une fatigue persistante, un essoufflement, un rythme cardiaque rapide, une peau pâle ou tout autre symptôme d'anémie ;

- Une mauvaise alimentation ou un apport insuffisant en vitamines et minéraux ;

- Des règles très abondantes ;

- Des symptômes d'ulcère, de gastrite, d'hémorroïdes, de selles sanguinolentes ou goudronneuses, ou de cancer colorectal.

Notre liste des maladies et problèmes de santé