Pouvez-vous boire l’eau du robinet en Belgique ? Notre test de la qualité de l’eau

Essentielle à la vie quotidienne de millions de Belges, l’eau du robinet suscite de vives préoccupations face à la présence de substances comme les PFAS et les résidus de pesticides. Nos experts ont cherché à tester la qualité de cette eau. Découvrez leurs conclusions.

Sur cette page

- Pourquoi avons-nous testé la qualité de l’eau du robinet ?

- Comment lutter contre les PFAS dans l’eau ? Les mesures prises par les autorités

- Comment avons-nous testé la qualité de l’eau du robinet ?

- De quelles substances avons-nous contrôlé la présence ?

- Quelle est la qualité de l’eau du robinet en Belgique

Pourquoi avons-nous testé la qualité de l’eau du robinet ?

L’eau du robinet est un produit de consommation essentiel, distribué à des millions de personnes chaque jour en Belgique. Nous estimons que les consommateurs belges ont le droit d’être informés de sa qualité réelle, de façon indépendante et transparente.

Même si des contrôles officiels sont réalisés régulièrement par les distributeurs d’eau et les autorités, notre rôle en tant qu’association de consommateurs est :

- De vérifier si les normes sont bien respectées

- D’alerter si des substances problématiques sont détectées (comme certains PFAS ou les produits de la dégradation des pesticides, qu’on appelle “métabolites”), même en-dessous des seuils réglementaires, afin de faire avancer la réglementation si nécessaire.

- D'informer les citoyens sur les enjeux de santé publique et environnementaux liés à l’eau potable, en traduisant les données scientifiques en informations compréhensibles et utiles.

- De défendre l’intérêt général, en s’assurant que la qualité de l’eau reste élevée pour tous, indépendamment du lieu de résidence ou du statut social.

La question des PFAS dans l’eau du robinet, en Belgique

Ces dernières années des préoccupations concernant la présence de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) dans l’eau du robinet ont émergé.

- En Flandre, en 2022, on a découvert que la production de PFAS de l’usine 3M à Zwijndrecht avait contaminé durablement les sols et les eaux de la région d’Anvers. Cette situation a renforcé la prise de conscience des niveaux élevés de ces polluants éternels, notamment dans l’eau potable en Flandre.

- En Wallonie, fin 2023, les médias ont relayé que, dans la région de Chièvres, les niveaux de 20 PFAS réglementés dépassaient la future norme européenne de 100 nanogrammes par litre.

- À Bruxelles, les inquiétudes liées à la présence de PFAS dans l’eau du robinet sont apparues surtout en 2023, lorsqu’une concentration élevée a été détectée dans le réservoir de Rhode-Saint-Genèse, qui alimente plus de la moitié de la population bruxelloise.

Des articles parus dans la presse belge ont alerté les consommateurs qui, pour beaucoup, ignoraient jusque-là l’existence de ces substances.

Face à ces constats inquiétants, les autorités ont pris différentes mesures. Le ministre flamand de l’Environnement et de l’Agriculture souligne, par exemple, l’importance d’une surveillance accrue de la qualité de l’eau du robinet, notamment face à la présence de PFAS et de métabolites de pesticides.

Pour garantir la sécurité sanitaire, les autorités intensifient les contrôles — plus de 400 échantillons d’eau ont été analysés récemment — et renforcent la transparence en publiant les résultats en ligne pour chaque commune. Un plan d’action est en cours pour mieux protéger les sources d’eau potable et limiter les rejets polluants.

Il nous semblait donc pertinent d’évaluer leur impact en analysant la qualité de l’eau du robinet.

Vers le haut de la pageComment lutter contre les PFAS dans l’eau ? Les mesures prises par les autorités

Le charbon actif : un allié pour filtrer l’eau des PFAS

Pour protéger l’eau du robinet de la pollution aux PFAS, les Régions ont pris des mesures, comme l’installation de filtres à charbon actif dans certaines stations de traitement (c’est notamment ce que la Société wallonne des Eaux a fait sur le site de captage de Chièvres, depuis mars 2023).

Le charbon actif a la particularité d’être extrêmement adsorbant : il retient à sa surface des molécules indésirables, dont les PFAS, lorsqu’elles entrent en contact avec lui.

Ce procédé doit être régulièrement surveillé pour garantir son efficacité car, au fil du temps, le charbon actif se sature, c’est-à-dire qu’il ne peut plus capturer de nouvelles molécules. Il doit alors être régénéré. Cela se fait dans des installations spécialisées, où le charbon est chauffé à très haute température (parfois jusqu’à 1200 °C) afin de décomposer les PFAS qu’il renferme.

- Si le charbon actif régénéré est encore efficace, il peut être réutilisé pour filtrer l'eau de la station de traitement de l'eau potable.

- Sinon, il doit être éliminé par incinération dans des installations capables de détruire les PFAS.

Le problème, c’est que cette dégradation thermique liée à la régénération du charbon actif peut générer des PFAS à chaînes ultra courtes – donc des substances chimiques encore plus petites – comme le TFA (acide trifluoroacétique) ou le TFMS (acide trifluorométhane sulfonique).

Qu’est-ce que le TFA, dans l’eau ?

La dégradation thermique des PFAS entraine donc la création de substances polluantes encore plus minuscules, notamment le TFA, qui est une substance très mobile et presque impossible à éliminer avec les procédés classiques de traitement des eaux.

Ces molécules, proches de la taille de nanoparticules, représentent un véritable défi : elles passent à travers la plupart des filtres et nécessitent des traitements plus complexes comme l’osmose inverse. Malheureusement, cette dernière est coûteuse et peu écologique.

Finalement, la destruction totale de tous les PFAS est extrêmement difficile. La meilleure solution consiste donc à réduire fortement leur utilisation dès le départ, afin d’éviter de continuer à polluer l’eau et l’environnement pour des siècles, vu leur persistance.

Les carafes fitrantes sont-elles efficaces ?

Vers le haut de la pageComment avons-nous testé la qualité de l’eau du robinet ?

Nous avons collaboré avec un laboratoire qui s’est chargé de faire les prélèvements d’eau chez 20 volontaires habitant des communes disséminées partout en Belgique.

Où avons-nous prélevé l’eau analysée ?

Nos prélèvements ont concerné 20 communes sur les 581 que compte la Belgique. Il est donc important de garder à l’esprit que ce test reste partiel et ne permet pas d’évaluer la qualité de l’eau potable à l’échelle de tout le pays.

Toutefois, dans les communes approvisionnées par la même compagnie de distribution d’eau et issues des mêmes sources de captage ou des mêmes mélanges d’eaux que celles que nous avons testées, les résultats devraient être similaires.

Nous avons prélevé de l’eau dans les 20 communes suivantes : Anvers, Berchem Sainte-Agathe, Chaumont Gistoux, Courcelles, Couvin, Coxyde, Diest, Esneux, Gand, Hoboken, Hooglede, Houyet, Kapellen, Le Coq, Liège, Lodelinsart, Marcinelle, Saintes (Tubize), Woluwe-Saint-Pierre et Zwijndrecht.

L’eau a été prélevée directement au robinet, juste après le compteur, afin d’éviter toute modification potentielle liée aux installations internes du logement.

Comment savoir d’où vient votre eau ?

Avant d’arriver à votre robinet, l’eau est prélevée dans la nature, soit dans des ressources de surface (rivières, fleuves, lacs, barrages…), soit dans des ressources souterraines, comme les nappes phréatiques.

- En Flandre, environ 60 % de l’eau potable provient de nappes souterraines, tandis que 40 % est puisée dans des eaux de surface, notamment en provenance de Wallonie, comme le barrage d’Eupen ou celui de la Gileppe.

- En Wallonie, 80 % de l’eau distribuée est issue des nappes phréatiques, et seulement 20 % provient des eaux de surface.

Pour savoir précisément de quelle ressource (nappe, fleuve, barrage) provient l’eau de votre robinet, vous pouvez contacter votre distributeur d’eau. Son nom figure sur votre facture. Vous pouvez également consulter :

- Pour la Wallonie : www.aquawal.be

- Pour la Flandre : www.aquaflanders.be

- Pour Bruxelles : www.vivaqua.be

Notez que vous pouvez aussi consulter la composition de votre eau du robinet à tout moment sur le site web de votre distributeur, généralement dans la rubrique « Qualité de l’eau ». Nous vous conseillons de vérifier régulièrement ces informations afin de suivre l’éventuelle présence de contaminants.

Vers le haut de la pageDe quelles substances avons-nous contrôlé la présence ?

Notre analyse de l’eau du robinet ne porte pas sur l’ensemble des paramètres prévus par la directive européenne sur la potabilité de l’eau destinée à la consommation humaine.

Nous avons choisi de cibler uniquement certains polluants chimiques jugés particulièrement pertinents au regard de l’actualité, comme les PFAS ou les pesticides et leurs métabolites. En revanche, nous n’avons pas analysé la qualité microbiologique, ni les paramètres généraux tels que le pH ou la dureté de l’eau.

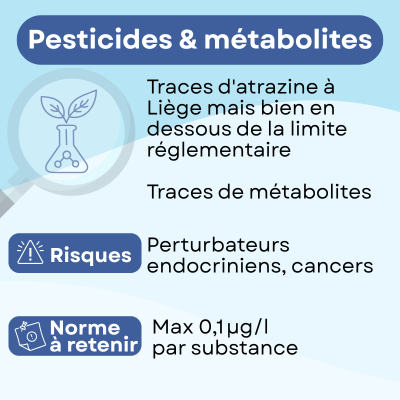

Les pesticides et leurs métabolites

On retrouve parfois dans l’eau potable des pesticides interdits depuis des années, ainsi que leurs métabolites.

Après leur utilisation, les substances actives des pesticides se répandent dans l’environnement et peuvent se transformer en une ou plusieurs autres substances de dégradation, appelées métabolites. Certains de ces métabolites finissent par atteindre les ressources en eau destinées à la consommation humaine.

Effets environnementaux et sanitaires

Même à de faibles concentrations, certains pesticides peuvent présenter des risques pour la santé à long terme, comme des perturbations endocriniennes, des cancers ou des effets sur le système nerveux. Les métabolites, quant à eux, peuvent aussi être toxiques, voire plus, que les pesticides d’origine.

Si certains pesticides et leurs métabolites ont tendance à s’accumuler dans l’organisme humain, ils peuvent également nuire aux organismes aquatiques et perturber l’équilibre des écosystèmes.

Normes réglementaires

En Europe, la présence de pesticides et de leurs dérivés (métabolites pertinents) est limitée à :

- 0,1 microgramme par litre (μg/L) pour chaque substance spécifique;

- 0,5 microgramme par litre (μg/L) au total.

Un métabolite est jugé "pertinent" s’il présente des risques comparables à ceux du pesticide d’origine. Pour les métabolites non pertinents, aucune limite européenne n’est fixée, mais certains pays, comme la France, appliquent des seuils de précaution pour les eaux souterraines , par exemple 0,9 microgramme par litre.

En savoir plus sur les pesticides

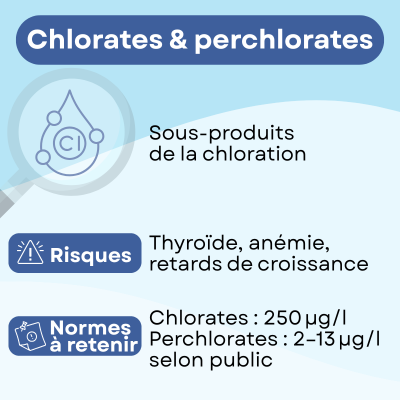

Les chlorates et perchlorates

Les chlorates sont des sous-produits qui se forment lors de la désinfection de l’eau au chlore.

Les perchlorates sont principalement issus d’activités industrielles (par exemple la fabrication d’explosifs ou de feux d’artifice), mais peuvent aussi apparaître comme sous-produits de la désinfection au chlore. Dans une moindre mesure, ils peuvent provenir de gisements minéraux naturels. Leur présence dans l’environnement est également liée à l’utilisation et au stockage de munitions durant la dernière guerre.

Effets environnementaux et sanitaires

Ces substances posent des risques pour la santé et l’environnement. Une exposition chronique aux chlorates peut freiner l’absorption d’iode, favoriser l’apparition d’une hypothyroïdie, causer des dommages aux globules rouges (anémie hémolytique) et affecter la fonction rénale.

Les perchlorates, même à faible dose, perturbent également la synthèse des hormones thyroïdiennes en bloquant l’absorption d’iode par la glande thyroïde. Cela peut entraîner une hypothyroïdie, des troubles cognitifs, des retards de croissance chez l’enfant, de la fatigue, une baisse des capacités physiques et mentales, ainsi qu’un goitre (augmentation du volume de la thyroïde).

Les populations les plus à risque sont les femmes enceintes, les fœtus, les nourrissons et les jeunes enfants, dont la thyroïde est encore immature, ainsi que les personnes déjà atteintes de troubles thyroïdiens.

Normes réglementaires

La directive européenne fixe pour les chlorates une limite comprise entre 250 et 700 µg/l – cette limite de 700 µg/l s’appliquant uniquement dans certaines circonstances, sous réserve d'une évaluation des risques –, alignée sur la norme de l’OMS. En Belgique, les trois régions ont choisi la valeur la plus stricte, soit 250 µg/l, à respecter d’ici janvier 2026.

Pour les perchlorates, il n’existe pas encore de norme européenne. Chez nous, le Conseil Supérieur de la Santé recommande un maximum de 2 µg/l pour les groupes vulnérables (nourrissons, femmes enceintes) et 13 µg/l pour le reste de la population. La Wallonie et Bruxelles prévoient d’appliquer une limite de 15 µg/l à partir de 2028, tandis que la Flandre retient 13 µg/l.

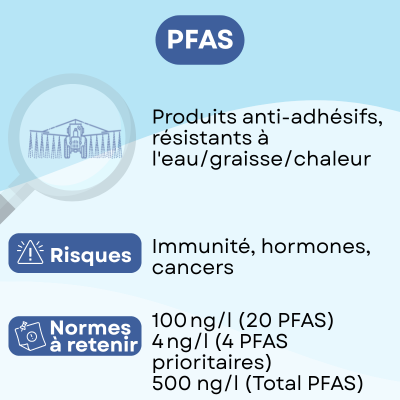

Les PFAS

Les PFAS sont des composés chimiques d’origine industrielle, créés pour rendre des produits antiadhésifs, résistants à l'eau, aux graisses et à la chaleur, comme des poêles, textiles ou mousses anti-incendie.

Ils proviennent surtout des rejets industriels et finissent par contaminer l’eau, l’air, les sols et la chaîne alimentaire, exposant l’homme par l’eau potable, la nourriture ou la poussière.

Effets environnementaux et sanitaires

L’exposition chronique aux PFAS, même à faible dose, peut perturber les hormones, affaiblir le système immunitaire, nuire à la reproduction et favoriser certains cancers.

Les effets varient selon le type de PFAS, la durée d’exposition et la sensibilité de chacun, avec des risques accrus pour les bébés, les enfants, les femmes enceintes et les personnes fragiles.

Plus sur les effets des PFAS sur notre santé

Normes réglementaires

- La norme européenne fixe une limite de 100 ng/L (nanogrammes par litre) pour la somme de 20 PFAS spécifiques, et de 500 ng/L pour l’ensemble des PFAS mesurables dans l’eau potable.

- Ces deux limites européennes, qui devaient initialement s'appliquer à partir de janvier 2026, sont déjà d'application depuis 2023 en Wallonie et juillet 2025 dans les 2 autres régions. Par ailleurs, un seuil de vigilance a été fixé à 30 ng/L par le Ministre wallon de l’environnement : lorsque la concentration des 20 PFAS atteint ce seuil, les distributeurs d’eau doivent mettre en place un plan d’action, comme le remplacement de filtres saturés.

- Suivant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé, une valeur de 4 ng/L a été définie pour les 4 PFAS les plus préoccupants (PFOA, PFOS, PFNA et PFHxS). Les distributeurs d’eau des trois régions devront viser ce seuil d’ici 2028.

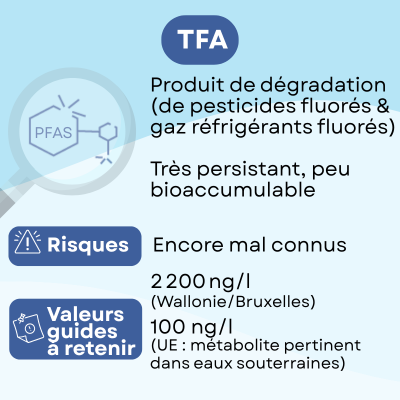

Le TFA (acide trifluoroacétique)

Le TFA (acide trifluoroacétique) est un composé fluoré produit notamment lors de la dégradation de certains pesticides fluorés (dont plusieurs sont aujourd’hui interdits en Europe), de gaz réfrigérants, de médicaments fluorés, ainsi que – comme ne le disions précédemment – de la décomposition des PFAS à longue chaîne. Il est aussi synthétisé industriellement et peut avoir une origine naturelle.

Effets environnementaux et sanitaires

Contrairement aux PFAS à longue chaîne, le TFA s’accumule peu dans les organismes vivants, mais sa forte persistance représente un risque majeur de pollution à long terme, notamment pour les ressources en eau.

Sur le plan sanitaire, le TFA semble moins toxique que les PFAS à longue chaîne. Cependant, l’exposition chronique à faibles doses reste mal comprise, et des études sont en cours pour évaluer ses impacts à long terme. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) examine actuellement ces risques, ce qui pourrait aboutir à de futures recommandations sur la qualité de l’eau potable.

Normes réglementaires

Le TFA n’est pas encore officiellement réglementé en Europe ni en Belgique pour l’eau potable, mais sa présence doit être surveillée de près.

L’herbicide flufénacet, qui se décompose en TFA, a été interdit en 2025 car perturbateur endocrinien, et le TFA est reconnu comme un métabolite pertinent dans les eaux souterraines avec une norme de 100 ng/l. En Belgique, la Région Wallonne et Bruxelles ont adopté une valeur guide de 2 200 ng/l dans l’eau potable, tandis que la Flandre propose une valeur beaucoup plus élevée (15 600 ng/l). Ces valeurs ne remettent pas en cause la potabilité, mais déclenchent une surveillance renforcée en cas de dépassement.

Depuis 2021, l’OCDE considère le TFA comme un PFAS, mais il n’est pas encore inclus dans la norme européenne de 500 ng/l pour la somme des PFAS totaux dans l’eau potable. Selon son origine (pesticides fluorés ou produits contenant des PFAS), le TFA peut donc relever de normes différentes, ce qui complique sa réglementation.

Vers le haut de la pageQuelle est la qualité de l’eau du robinet en Belgique

En Belgique, l’eau du robinet est potable et de bonne qualité. Même si des traces de TFA, de PFAS ou de métabolites de pesticides y sont parfois détectées, elles restent en dessous des normes et ne remettent pas en cause sa potabilité et sa sécurité dans l'immédiat.

Cependant, la présence de ces polluants doit alerter les autorités et les distributeurs d’eau : elle montre que nos ressources en eau (rivières, nappes souterraines) commencent à être contaminées. Il faut donc agir pour réduire ces substances à la source — en limitant l’usage des pesticides, en interdisant les plus dangereux (comme les pesticides fluorés), ou encore en restreignant la production de PFAS aux utilisations essentielles — afin d’éviter une pollution durable.

Découvrez les résultats complets de nos tests

Est-il mieux de boire l'eau en bouteille ou du robinet ?

Si l’eau du robinet est globalement sûre et bien contrôlée, vous êtes peut-être tenté de préférer l’eau en bouteille. Mais est-elle vraiment meilleure ? Pour le savoir, nos experts ont testé 30 eaux plates vendues en Belgique. Ils ont vérifié si leur composition minérale correspondait aux promesses affichées sur l’étiquette, et recherché d’éventuels contaminants comme les pesticides, les PFAS ou le TFA.

Découvrez l’enquête complète dans notre article dédié aux eaux en bouteille.

Notre test des eaux en bouteille

Vers le haut de la pageEn Belgique, l’eau du robinet est parfaitement potable. Même si l’on y retrouve parfois des traces de composés comme le TFA ou des métabolites de pesticides, cela ne remet pas en cause sa potabilité pour la consommation actuelle.

Cependant, la qualité de l’eau peut varier d’une commune à l’autre, en fonction de la source d’approvisionnement. L’eau de certaines communes ne présentent aucune trace de polluants, tandis que d’autres peuvent contenir de faibles concentrations de pesticides, de métabolites ou de TFA, toujours en dessous des normes réglementaires.

La nécessité de surveiller l’eau et d’améliorer les traitements

Ces traces de polluants doivent toutefois alerter les distributeurs d’eau, qui doivent :

- Surveiller ces substances de près ;

- Améliorer les traitements pour les éliminer.

Cela montre que nos ressources en eau, qu’elles soient de surface ou souterraines, commencent à être impactées, et qu’il est urgent d’agir à la source. Il faut notamment :

- Encourager la réduction de l’usage des pesticides ;

- Interdire les pesticides fluorés qui se décomposent en TFA ;

- Pousser l’Europe à restreindre la production de PFAS.

Si l’eau du robinet reste aujourd’hui de bonne qualité, c’est grâce à un contrôle et un traitement rigoureux assurés par les distributeurs. Mais ces traitements vont devenir de plus en plus complexes et coûteux, ce qui risque d’entraîner une hausse du prix de l’eau pour les citoyens dans les années à venir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le traitement des eaux usées, nous abordons ce sujet en détail dans notre dossier consacré à la pollution par les résidus de médicaments. Ces micropolluants, tout comme le TFA, sont en effet difficiles à éliminer et représentent un véritable défi pour l’épuration de l’eau.

Certaines traces de pesticides ou de leurs produits de dégradation (appelés métabolites) ont été détectées dans l’eau du robinet de certaines communes en Belgique.

Pesticides

Dans nos tests, un seul échantillon prélevé à Liège présentait des traces d’atrazine, un herbicide interdit en Europe depuis 2004, qui est très persistant dans l’environnement et qui est surveillé régulièrement par les distributeurs d’eau.

Sa concentration restait très faible (21 ng/l), bien en dessous de la limite légale (100 ng/l).

Métabolites de pesticides

Plusieurs métabolites issus de pesticides aujourd’hui interdits ont également été relevés :

- Desphenylchloridazon, métabolite provenant de l’herbicide Chloridazon (interdit depuis 2021), a été détecté dans 7 échantillons sur 20, parfois au-delà de la norme de 100 ng/l appliquée en France et au Danemark. Ce métabolite ne présente pas de danger immédiat pour la santé, mais il doit être surveillé et sa concentration baissée au maximum.

- VIS-01 (chlorothalonil sulfonique acide), métabolite issu d’un fongicide interdit en 2020, est apparu dans 8 échantillons, dont un dépassant la norme de 100 ng/l.

- BAM, métabolite provenant du dichlobénil (herbicide interdit depuis 2008), a été détecté en faible quantité (24 ng/l) à Coxyde, sous la limite réglementaire.

- Déséthylatrazine, un métabolite de l’atrazine, a été trouvé en petites quantités (21 ng/l à Marcinelle et 37 ng/l à Liège), là aussi en dessous de la norme de 100 ng/l.

Ces métabolites témoignent d’une pollution durable : même des produits de dégradation de pesticides interdits depuis des années restent détectables dans l’eau. Cela ne remet pas en cause la potabilité de l’eau aujourd’hui, mais oblige les compagnies de distribution à une surveillance constante et à intervenir si nécessaire.

Enfin, il est important de retenir que les réglementations évoluent : certains résidus, encore considérés comme « non pertinents » en Belgique, pourraient faire l’objet de normes plus strictes à l’avenir.

Chlorates

Les tests ont montré que l’ensemble des échantillons analysés respectaient la limite réglementaire actuelle pour les chlorates, fixée à 250 µg/l. Cela signifie que l’eau du robinet est conforme aux normes en vigueur.

Cependant, il faut savoir que certaines populations plus sensibles, comme les femmes enceintes ou les nourrissons, pourraient être plus vulnérables à ces substances. En effet, à long terme, les chlorates peuvent perturber l’absorption de l’iode, essentiel au bon fonctionnement de la thyroïde, et la science manque encore de données sur leurs effets chroniques à faible dose.

Par principe de précaution, il est donc préférable pour les femmes enceintes et les jeunes enfants de rester attentifs, notamment si l’eau du robinet est utilisée pour préparer des biberons.

Perchlorates

Concernant les perchlorates, seulement 3 échantillons ont montré leur présence, et toujours en dessous des normes belges et flamandes. À Liège, on a relevé 3,2 µg/l de perchlorates : cette valeur reste inférieure à la limite régionale la plus stricte (13 µg/l en Flandre).

Mais selon les recommandations sanitaires françaises (ANSES), il vaut mieux ne pas utiliser une eau qui contient plus de 4 µg/l de perchlorates pour préparer les biberons des nourrissons de moins de 6 mois. Quant au Conseil Supérieur de la Santé belge, il conseille de ne pas dépasser 2 µg/l. Par mesure de précaution, il serait donc préférable de ne pas préparer de biberons avec l’eau de Liège, ni de la consommer pendant la grossesse.

Les résultats de l’analyse de l’eau du robinet en Belgique sont plutôt rassurants concernant les PFAS, ces substances chimiques très persistantes et nocives.

Aucun PFAS n'a été détecté dans les eaux du robinet des 20 communes testées, ou alors seulement à l’état de traces infimes, bien en dessous des normes européennes (100 ng/l) et même du seuil de vigilance plus strict fixé en Wallonie (30 ng/l). À titre d’exemple, la concentration la plus élevée mesurée atteint 18 ng/l à Gand pour la somme des 20 PFAS spécifiques.

Pour les PFAS les plus dangereux (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS), l’eau d’aucune commune testée ne dépasse la limite de 4 ng/l fixée par l’autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA). Les valeurs les plus élevées se situent à 3 ng/l, ce qui est conforme à la norme européenne, mais dépasse tout de même la norme danoise plus stricte (2 ng/l).

Les filtres à charbon semblent efficaces

Ces bons résultats montrent que les compagnies d’eau ont pris des mesures efficaces, notamment en installant des filtres à charbon actif pour mieux éliminer ces polluants.

Cela dit, il faut garder à l’esprit que ces analyses ne concernent que 20 communes et celles qui sont alimentées par les mêmes réseaux. La situation pourrait donc varier ailleurs.

Les carafes Brita permettent-elles d’éliminer efficacement les PFAS dans l’eau ?

Certaines carafes Brita, comme le modèle Marella, équipé de cartouches MAXTRA+ ou MAXTRA PRO contenant un mélange de charbon actif et de résine échangeuse d'ions, montrent une bonne efficacité contre les PFAS à longue chaîne, avec une réduction allant jusqu’à 96 % et même 100 % pour certains PFAS. Elles réduisent également le TFA, un PFAS à chaine ultra courte, d’environ 88 %.

Cependant, ces résultats doivent être nuancés :

- Cette efficacité dépend fortement du type de cartouche utilisée : certains modèles de carafes Brita équipés uniquement de charbon actif sont beaucoup moins performants.

- Ces carafes n’éliminent pas totalement les perturbateurs endocriniens et peuvent devenir des foyers bactériens si elles sont mal entretenues.

Elles donnent donc un sentiment de sécurité partiel et ne constituent pas une solution définitive en cas de pollution importante et persistante.

Plus sur les solutions pour filtrer l’eau

L’exposition cumulative aux PFAS

Même si l’eau potable respecte la réglementation, il faut rappeler que les PFAS à longue chaine ont tendance à s’accumuler dans notre organisme au fil du temps, et que même de petites quantités pourraient avoir un effet à long terme sur la santé (système immunitaire, hormones, développement du fœtus).

L’eau n’est pas la principale source d’exposition : la plupart des PFAS proviennent de l’alimentation (poissons, viande, œufs, légumes cultivés sur des sols pollués, emballages alimentaires, etc.). Mais comme notre exposition est cumulative (alimentation + eau + produits du quotidien), il est important de réduire ces substances au maximum, y compris dans l’eau du robinet.

Comment réduire votre exposition aux PFAS ?

Doit-on classer le TFA parmi les PFAS ?

Une question reste en suspens : faut-il inclure le TFA (PFAS à chaîne ultra courte) parmi les PFAS à surveiller ? Pour l’instant, il n’est pas officiellement classé de la même manière, car, n’étant pas bioaccumulable (accumulable dans l’organisme), il semblerait moins toxique. Cependant, certains experts estiment qu’il faudrait l’inclure vu sa forte persistance dans l’environnement.

Si on décidait de le compter comme un PFAS, 16 communes sur 20 dépasseraient alors la norme européenne des 500 ng/l pour le total des PFAS dans l'eau potable.

En résumé, l’eau du robinet belge testée est réglementaire vis-à-vis des PFAS, mais par principe de précaution, il serait souhaitable de continuer à abaisser au maximum les concentrations de ces polluants, compte tenu de leur accumulation dans notre corps et de leur persistance dans l’environnement.

Lors de nos analyses, nous avons trouvé du TFA dans presque tous les échantillons d’eau du robinet des 20 communes : 19 sur 20 en contiennent. Seule la commune de Diest n’en présente pas. Deux échantillons dépassent même la valeur guide actuelle fixée en Wallonie (2 200 ng/l), à Hooglede et Marcinelle.

Ces résultats semblent confirmer que le TFA est déjà omniprésent dans l’environnement et dans les eaux, même souterraines.

Nous plaidons pour des normes plus sévères en matière de TFA

Comme déjà expliqué précédemment dans cet article, le TFA provient de nombreuses sources (pesticides fluorés, produits industriels, gaz réfrigérants fluorés…). De l’ordre de la nanoparticule, il se retrouve partout dans l’environnement et est difficile à éliminer. Ce polluant persistant contamine notre alimentation et parvient à s’infiltrer jusque dans l’eau du robinet, malgré les traitements actuels.

Pour mieux protéger la population, nous estimons qu’il serait prudent d’adopter des seuils plus sévères que la valeur actuelle de 2 200 ng/l. Voici nos recommandations :

- TFA ≤ 100 ng/l : pas de risque particulier pour le consommateur, pas d’inquiétude.

- TFA entre 100 et 500 ng/l : il serait souhaitable de surveiller la situation et de réduire progressivement cette exposition.

- TFA > 500 ng/l : cela devrait déclencher une action de la part des compagnies d’eau (par exemple filtrage, mélange d’eaux ou changement de captage, et information des consommateurs).

En résumé, bien que les niveaux actuels de TFA ne présentent pas de danger immédiat, il est sage de réduire cette pollution autant que possible pour éviter une exposition chronique qui s'ajoute à toutes nos autres sources d’exposition.

Globalement, l’eau du robinet en Belgique est potable et ne présente pas de risque immédiat pour la santé de la plupart des consommateurs. Cependant, notre analyse montre qu’elle contient encore des résidus indésirables comme des métabolites de pesticides, du TFA et certaines traces de PFAS, ces fameux « polluants éternels » qui s’accumulent dans l’environnement et dans notre organisme.

Ces substances, même en faible quantité, soulèvent des questions à long terme, notamment pour les personnes vulnérables comme les femmes enceintes et les nourrissons.

Interdisons la production et l’usage de ces polluants

Testachats estime qu’il est temps d’agir à la source du problème : il faut interdire progressivement la production et l’usage de ces composés, comme certains pays ont déjà commencé à le faire (la France interdit à partir de 2026 l'utilisation de PFAS dans les produits cosmétiques, les produits de fartage de ski, les vêtements, chaussures et leurs imperméabilisants), et renforcer le contrôle des industries qui rejettent ces polluants.

Appliquons le principe « pollueur = payeur »

Par ailleurs, Testachats réclame l’application du principe « pollueur-payeur » : il n’est pas normal que ce soient les citoyens qui supportent les coûts du traitement de l’eau, alors que la pollution provient d’activités industrielles. Il est essentiel que ceux qui polluent assument la responsabilité de la dépollution.

Revoyons les normes

Les pouvoirs publics devraient harmoniser les normes d’eau potable entre les différentes régions du pays, les aligner sur les seuils les plus protecteurs, et garantir une information claire et transparente à tous les consommateurs via les compagnies de distribution d'eau.

Favorisons plus de surveillance et de transparence

Enfin, nous demandons que les autorités publiques améliorent la surveillance de ces substances dans les eaux et dans les sols, et qu’elles publient régulièrement les résultats de façon lisible et accessible à tous. Car la protection de la santé des consommateurs et de l’environnement doit rester la priorité.

Eau du robinet ou eau en bouteille : que choisir ?