Les vaccins contre le coronavirus

Après le coronavirus lui-même, la vaccination contre ce virus persistant est l'un des sujets les plus discutés ces derniers mois. Nous sommes nombreux à espérer que les vaccins puissent mettre un terme à la mortalité, à la pression sur nos soins de santé et aux mesures strictes qui prennent la vie sociale et économique en otage.

Pas de retour immédiat à notre ancienne vie

Malheureusement, cela ne sera pas pour tout de suite. Bien que la campagne de vaccination ait déjà démarré, nous ne pourrons abandonner toutes les mesures de précaution du jour au lendemain.

D'abord et avant tout parce qu'il n'y a pas assez de vaccins disponibles pour l’instant pour répondre à la demande mondiale.

Les premiers vaccins semblent protéger la plupart des personnes contre les symptômes. Mais il reste encore pas mal de questions.

Une fois vaccinés, ne pourrons-nous plus être contaminés par le coronavirus? Ou le vaccin nous évitera-t-il de devoir être hospitalisés? Risquerons-nous encore de transmettre le virus nous-mêmes? Et combien de temps un vaccin nous protégera-t-il? Nous devons également examiner attentivement s'il y aura des effets secondaires à long terme et nous ne savons rien sur les effets secondaires rares éventuels. Un suivi ultérieur est donc nécessaire. Ce n'est que lorsque nous aurons un vaccin qui bloquera suffisamment la transmission et qu’un nombre suffisant de personnes auront été vaccinées pour obtenir une immunité de groupe que nous pourrons revenir à la normale.

Dans ce dossier, nous essayons de répondre autant que possible à un certain nombre de questions brûlantes concernant les vaccins contre le coronavirus.

- Pourquoi les vaccins ont-ils pu être développés si rapidement?

- Comment fonctionnent les vaccins contre le coronavirus?

- Les vaccins contre le coronavirus sont-ils sûrs?

- Combien coûte un vaccin ?

- Pourquoi les contrats ne sont-ils pas publics ?

- Quand pourrons-nous revenir à la normale ?

- Dois-je me faire vacciner?

- Dois-je faire vacciner mon adolescent contre la COVID-19 ?

- Dois-je faire vacciner mon enfant contre la COVID-19 ?

- FAQ

Un développement classique de vaccin se déroule en plusieurs phases successives.

Un développement classique de vaccin se déroule en plusieurs phases successives.

- Phase préclinique : étude en labo et sur les animaux.

- Phase clinique :

- Phase 1 : La sécurité du vaccin est testée sur quelques dizaines de volontaires.

- Phase 2 : Le vaccin est testé sur un groupe plus large de personnes pour vérifier la sécurité, la réponse immunitaire et la dose optimale.

- Phase 3 : C’est le test réel de sécurité et d'efficacité dans un groupe diversifié de milliers de volontaires, répartis entre un groupe recevant un placebo et un groupe recevant le vaccin. Ni les chercheurs ni les sujets ne savent qui reçoit quoi.

- Phase 4 : Le vaccin est commercialisé. Des aspects tels que la sécurité et la durée de la protection font l'objet d'une surveillance supplémentaire.

Une évaluation fait suite à chaque phase. Si les avantages du vaccin l'emportent encore sur les inconvénients identifiés à ce moment-là, les préparatifs nécessaires sont effectués pour passer à la phase suivante. Si la réponse s'avère négative, le développement s'arrête là. De nombreux candidats-vaccins ne passent pas le test final en raison d'une efficacité, d'une sécurité ou d'une rentabilité insuffisante. Selon une étude récente couvrant la période 2000-2015, seul un vaccin sur trois testé sur l'homme lors des premiers essais arrive effectivement sur le marché.

Mais comment est-il possible que ce qui prend normalement dix ans à réaliser ait pu maintenant être mené à bien en un an seulement ? Différents facteurs y jouent un rôle.

Chaque phase est menée à bien

En raison du lourd impact du coronavirus sur la santé de la population, le secteur des soins de santé et l'économie, il n’était pas souhaitable de maintenir le calendrier classique, dans lequel les phases sont séquentielles. Il fallait endiguer la pandémie au plus vite. Mais cela ne signifie pas pour autant de faire l’impasse sur certaines phases. Chaque phase doit être entièrement menée à bien avant que le vaccin puisse être approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et donc commercialisé.

La Chine et la Russie se sont montrées un peu plus laxistes en la matière. Il y a plusieurs mois, les deux pays ont déjà commencé à administrer à certains groupes cibles un vaccin pour lequel les études n'avaient pas encore été achevées. En d’autres termes, il s’agissait d’un vaccin dont on ne savait pas s’il était suffisamment sûr et efficace. C’est un scénario qui n’est heureusement pas envisagé chez nous.

Résultats non attendus

Ce qui est cependant différent d'un processus de développement normal, c'est que les entreprises pharmaceutiques n’ont pas systématiquement attendu les résultats d'une phase spécifique pour poursuivre les préparatifs de la suivante. Par exemple, elles ont déjà recherché des lieux pour mener l'étude et recruté des volontaires pour la phase suivante. Plusieurs entreprises ont également effectué des préparatifs logistiques à un stade précoce afin de pouvoir produire immédiatement le vaccin contre le coronavirus à grande échelle.

Les différentes phases de la recherche clinique, les études sur l'homme, ont même exceptionnellement pu se dérouler (partiellement) en parallèle. Et c’est là que l’on peut formuler quelques réserves. Beaucoup plus de volontaires qu'en temps normal ont ainsi été exposés à un vaccin dont on savait peu de choses en termes de sécurité et d'efficacité. Cependant, dans leurs protocoles d'étude, les entreprises fixent toujours des critères d'arrêt clairs, des situations dans lesquelles la recherche doit absolument être arrêtée. En témoignent les vaccins d'OxfordUniversity/AstraZeneca et de Johnson & Johnson pour lesquels les études ont été temporairement interrompues en raison de l'apparition d'une maladie grave jusqu'à ce que l’on pût déterminer clairement s'il existait un lien de cause à effet avec le vaccin.

Les risques que prennent les entreprises en n’attendant pas les résultats sont partiellement compensés par les subsides importants libérés pour les vaccins contre le coronavirus.

Davantage de connaissances, davantage de collaboration

Il n'est pas surprenant que le coronavirus figure en tête de liste des priorités des chercheurs et des entreprises pharmaceutiques. Comme de nombreux scientifiques y travaillent et que de nombreuses ressources ont évidemment été mises à disposition, les connaissances sur la COVID-19 s'accumulent beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et cela a naturellement facilité la recherche d'un vaccin approprié contre ce virus persistant.

En outre, non seulement on pratique davantage de recherche, mais les connaissances sont également beaucoup plus partagées. Ainsi, quelques semaines seulement après les premières infections à Wuhan, une équipe de recherche chinoise a déjà déchiffré le code génétique du SARS-CoV-2. Elle l’a d’ailleurs rendu public à la mi-janvier 2020. Ce qui a immédiatement représenté une mine d'informations pour les développeurs de vaccins du monde entier.

Les recherches antérieures sont utiles

Une analyse comparative avec les coronavirus apparentés SARS-CoV-1 et MERS-CoV, qui ont déjà fait l’objet de recherches les années passées et pour lesquels un vaccin était même en cours de développement, a donné des pistes intéressantes. Il a par exemple été possible de découvrir rapidement quelle protéine du virus est apte à provoquer une bonne réponse immunitaire chez les personnes vaccinées.

Une fois qu'une telle protéine a été sélectionnée, plusieurs universités et entreprises ont pu se mettre rapidement au travail pour développer et tester un candidat-vaccin. Ces dernières années, beaucoup d’argent a été investi dans ce que l’on appelle les technologies de plateforme. Cette technique innovante peut en effet être comparée à un certain type de voiture. Toutes les voitures de ce type se ressemblent, mais les conducteurs sont différents. C'est la même chose avec cette technique. Les vaccins fabriqués via la même plateforme sont développés avec les mêmes éléments de base, seule la partie du virus qui provoque la réaction immunitaire sera différente. Une fois qu'un vaccin basé sur une plateforme particulière est sur le marché, il faut moins de tests de sécurité pour les vaccins développés ultérieurement avec cette plateforme. Tout comme pour une voiture : une fois celle-ci sur le marché, il suffit de vérifier si le conducteur possède un permis de conduire. Cependant, pour certaines plateformes, il n'y a pas encore de vaccin sur le marché, mais il existe déjà des études cliniques, qui peuvent également fournir des informations utiles.

Le virus de la COVID-19 reste un nouveau virus

Mais il ne faut pas oublier que le coronavirus actuel reste un nouveau virus. Ainsi, bien que les connaissances à son sujet s'accroissent rapidement, de nombreux aspects soulèvent encore des questions. Par ailleurs, on constate que ce coronavirus mute. Ce n'est pas une surprise en soi, mais bien sûr, c'est ennuyeux. Il semble que certains variants se répandent rapidement, alors que diverses firmes ont déjà lancé leur vaccin sur le marché ou en sont aux derniers stades de développement. Il reste donc à voir si, et dans quelle mesure, les vaccins nous protégeront contre ces variants.

Les entreprises commencent leurs analyses d'efficacité et de sécurité dès qu'un certain nombre de sujets du groupe vacciné et du groupe placebo sont infectés et que leurs symptômes ont été enregistrés. C'est pourquoi les entreprises ont inclus plusieurs dizaines de milliers de sujets, ce qui est bien plus que d’ordinaire pour des études sur les vaccins. Comme le coronavirus circule encore beaucoup dans le monde entier, il n’a fallu que quelques mois pour que 150 à 160 de sujets soient infectés et malades, ce qui était suffisant pour commencer l'analyse des résultats. Plus le virus circule fortement et plus les sujets participant à une étude sont nombreux, plus ce nombre est atteint rapidement.

Le coronavirus exerce un impact sanitaire et économique sans précédent dans le monde entier. Il était donc tout à fait justifié d'adapter les procédures pour permettre un développement plus rapide du vaccin.

Les entreprises pharmaceutiques peuvent toujours demander conseil à l'Agence européenne des médicaments (EMA) concernant la meilleure méthode actuelle pour recueillir des preuves scientifiquement fiables sur la sécurité, l'efficacité et la qualité de leur vaccin. En temps normal, la réponse à cette question prend environ 40 à 70 jours. Ce délai a maintenant été ramené à moins de 20 jours.

En outre, l'EMA travaille également, à titre exceptionnel, avec un système de "rolling review" (révision continue). Dans ce système, l’entreprise envoie progressivement les données de recherche de son candidat-vaccin à l'EMA dès qu'elles sont disponibles. En temps normal, tout cela est livré en même temps lorsque toutes les phases de recherche sont terminées. L’entreprise pharmaceutique doit donc fournir tout autant de résultats que dans la procédure normale, mais l’évaluation par l’EMA s’effectue progressivement. Si l'EMA considère que les données disponibles sont suffisantes pour l'autorisation, il suffit que l'entreprise soumette la question formelle. De cette manière, un candidat-vaccin contre le corona pourra obtenir plus rapidement l'autorisation de mise sur le marché.

L'EMA est en train d'analyser les données précliniques et les données cliniques des candidats-vaccins Curevac, Novavax et le vaccin russe Sputnik V. Les sociétés BioNTech/Pfizer, Moderna, OxfordUniversity/AstraZeneca et Johnson & Johnson ont entretemps reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché.

Une telle autorisation de mise sur le marché conditionnelle permet d'approuver exceptionnellement un médicament, ou dans ce cas un vaccin, sur la base de données moins étendues que celles qui seraient normalement disponibles. Cette procédure est utilisée lorsqu'il existe un besoin médical ou sociétal urgent, comme dans le cas d'une pandémie. L'EMA n'accorde cette autorisation que lorsque les avantages du produit et sa disponibilité rapide l'emportent sur les risques déjà connus à ce moment-là, ainsi que sur les risques qui subsistent en raison du manque de données. Cette autorisation est soumise à des conditions. Les entreprises doivent continuer à rassembler les données des études actuelles et lancer des recherches supplémentaires pour combler d'importantes lacunes dans les connaissances.

Comment fonctionne un vaccin ?

Le but d'un vaccin est de provoquer une réponse immunitaire de notre corps. Grâce au vaccin, votre système immunitaire est mis en contact avec un(e particule d’)agent pathogène de manière contrôlée, sans provoquer la maladie elle-même. Votre système immunitaire réagira à cela, par exemple en produisant des anticorps. Ces anticorps passeront à l’action lorsque votre corps entrera plus tard en contact avec le véritable agent pathogène. Après l’avoir reconnu, le système immunitaire sera en mesure de réagir plus fortement et plus rapidement pour prévenir la maladie.

Jusqu'à récemment, les vaccins consistaient généralement en des germes morts ou affaiblis (une bactérie ou un virus) ou une partie de ceux-ci. Cependant, les nouveaux vaccins contre le coronavirus ont un mode de fonctionnement différent. Parmi les vaccins souscrits par notre pays, on en distingue deux types : les vaccins ARN (Moderna, BioNTech/Pfizer, Curevac) et les vaccins vecteurs (Johnson & Johnson et OxfordUniversity/AstraZeneca). Les deux types ne fonctionnent pas selon la méthode classique. Ils utilisent le code génétique d'une particule bien précise de l'agent pathogène. En l’occurrence, la protéine "spicule (spike)" du coronavirus, les épines avec lesquelles le virus s'attache à nos cellules.

Vaccins vecteurs contre vaccins ARN

Pour fabriquer un vaccin contre le coronavirus, on coupe le code génétique de la protéine spicule dans le matériel génétique du coronavirus, c'est-à-dire le fragment qui contient les instructions pour fabriquer la protéine spicule.

• Vaccin ARN : le code génétique de la protéine spicule est inséré dans des particules de graisse, qui forment une capsule lipidique.

• Vaccin vecteur : le code génétique de la protéine spicule est inséré dans un autre virus (rendu) inoffensif.

Les particules de graisse d'un vaccin ARN et le virus inoffensif d'un vaccin vecteur forment ainsi, en quelque sorte, «l'emballage» par lequel le code génétique de la protéine spicule est introduit clandestinement dans les cellules humaines lors de l'injection du vaccin. Ce code génétique contient les instructions pour fabriquer la protéine spicule. Ces instructions sont lues par les «usines à protéines» des cellules humaines, ce qui conduit à la production de nombreuses protéines spicules.

Notre système immunitaire reconnaîtra les protéines spicules comme « étrangères » et produira les anticorps appropriés. Ces anticorps reconnaissent cette protéine spicule spécifique, à l’instar d’une clé qui s'adapte à une serrure.

Si le véritable coronavirus pénètre par la suite dans votre corps, le système immunitaire reconnaîtra les protéines spicules. La production d'anticorps pourra donc commencer beaucoup plus rapidement et plus fortement. Les anticorps se fixeront aux protéines spicules du coronavirus. De cette façon, le système immunitaire est incité à rendre le virus inoffensif.

Pas de danger pour votre ADN

Ni les vaccins ARN ni les vaccins vecteurs ne peuvent endommager le matériel génétique de la personne vaccinée et donc provoquer des mutations ou même un cancer. Cela a été confirmé scientifiquement.

Pour ce faire, ils devraient être capables d’aller au noyau de vos cellules et de s'intégrer dans votre ADN. Ni les vaccins ARN ni les vaccins vecteurs ne disposent des «outils» adéquats pour cela. De plus, notre corps décompose rapidement l'ARN une fois que les instructions pour fabriquer la bonne protéine ont été transmises aux usines à protéines de nos cellules.

Plus sûrs, plus rapides et plus faciles à adapter

Ces deux types de vaccins sont considérés comme une alternative plus sûre aux vaccins traditionnels basés sur des agents pathogènes morts ou atténués. Après tout, ils ne peuvent pas provoquer eux-mêmes une infection (avec le SARS-CoV-2 ou avec le virus vecteur rendu inoffensif).

Un avantage supplémentaire des vaccins ARN par rapport aux méthodes traditionnelles est que la production est beaucoup plus rapide, bien qu'elle reste un processus compliqué, comme en témoignent les retards actuels de production. De plus, ces vaccins peuvent être adaptés assez rapidement lorsque de nouveaux variants du coronavirus pointent le bout du nez. Dans ces variants, le code génétique de la protéine spicule est légèrement altéré. Cela confère à la protéine spicule une structure légèrement différente, qui permet au virus de s'attacher plus facilement à nos cellules et donc de devenir plus infectieux. Pour que le vaccin ARN devienne également efficace contre les nouveaux variants, il suffit de conditionner également le code génétique modifié de la protéine spicule dans les particules de graisse et de produire ensuite les vaccins modifiés à grande échelle.

Toutefois, les nouveaux vaccins présentent aussi des inconvénients. L'un des inconvénients des vaccins ARN est que l'ARN est très instable. Les vaccins doivent dès lors être conservés à très basse température, ce qui en complique le transport. L’un des inconvénients des vaccins vecteurs est que certaines personnes peuvent avoir été en contact avec le virus vecteur auparavant et avoir déjà produit des anticorps, ce qui pourrait en réduire l'efficacité.

L'une des questions clés demeure bien sûr : contre quoi un tel vaccin vous protège-t-il? Empêche-t-il que vous soyez infecté par le coronavirus? Ou bien nous épargne-t-il une hospitalisation? Et que penser de toutes ces nouveaux variants? Les vaccins contre le corona protègent-ils également contre ces variants? En bref, quelle sera l'efficacité réelle des vaccins contre le coronavirus ?

Vaccin versus placebo

Pour vérifier l'efficacité d'un vaccin, celui-ci est administré à un groupe de sujets, tandis qu’un autre groupe reçoit un placebo. Ni les chercheurs ni les sujets ne savent qui a reçu un vrai vaccin et qui a reçu un placebo. On parle donc d'un essai clinique randomisé en double aveugle. Les analyses comparent le groupe vacciné avec le groupe placebo afin d'avoir une idée de l'effet du vaccin.

L'efficacité d'un vaccin peut être mesurée de différentes manières:

- Prévention de l’infection: l'étude mesure si les individus peuvent encore être infectés par le virus après avoir été vaccinés.

- Prévention des symptômes légers: l'étude vise à déterminer si le nombre de personnes du groupe de vaccination présentant des symptômes légers après infection est inférieur à celui du groupe placebo ; savoir si le nombre de personnes du groupe de vaccination qui sont également infectées par le virus est inférieur n'est pas l'objet principal de cette étude.

- Prévention des symptômes graves: l'étude mesure si moins de personnes du groupe de vaccination présentent des symptômes graves après infection que dans le groupe placebo ; savoir si moins de personnes du groupe de vaccination sont également infectées par le virus n'est pas l'objet principal de cette étude.

Quel type de protection prime dans les études cliniques?

Pour autant, nous ignorons encore contre laquelle de ces possibilités les vaccins contre le corona déjà sur le marché ou en cours d'évaluation nous protégeront. Il faut pour cela examiner les protocoles d'étude des entreprises pharmaceutiques. Lors de la conception de l’étude de leur troisième phase, c'est-à-dire avant le début de l'étude, ils doivent se prononcer sur l’objectif prévalant pour eux. Il s'agit de la "mesure du résultat primaire ou critère d’évaluation primaire". Ce n'est que lorsqu'il existe suffisamment de preuves fiables pour atteindre cet objectif que les entreprises peuvent soumettre une demande à l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour être autorisées sur le marché.

Nous avons déjà pu consulter ces protocoles d'étude pour les leaders BioNTech/Pfizer, Moderna, OxfordUniversity/AstraZeneca et Johnson & Johnson à l'automne 2020. Après quelques pressions, ces entreprises ont publié leur protocole complet, au lieu des résumés habituels. Les entreprises se concentrent avant tout sur la réduction du nombre de personnes qui tombent malades à cause du SARS-CoV-2. Un objectif logique et important. Cependant, trois des quatre entreprises mesurent principalement l'effet sur les symptômes légers à modérés. Dans l'étude BioNTech/Pfizer, la toux seule pouvait suffire comme symptôme. Et ce n'est bien sûr pas exactement ce que nous attendons d'un vaccin contre le corona. Nous voulons un vaccin qui nous protège contre les symptômes graves et contre l'hospitalisation. Seul Johnson et Johnson cherche à prévenir les symptômes modérés à sévères en premier lieu, c'est-à-dire en tant que critère d’évaluation primaire. Dans notre tableau récapitulatif, vous pouvez voir l'efficacité des vaccins qui seront administrés dans notre pays pour ces critères d’évaluation primaires.

Dans quelle mesure les vaccins protègent-ils contre les symptômes légers?

Les premiers vaccins commercialisés en Europe, ceux de BioNTech/Pfizer et de Moderna, ont pu présenter des chiffres prometteurs pour leurs mesures de résultats primaires. Les premiers résultats montrent une protection contre les symptômes chez plus de 90 % des personnes vaccinées. Concrètement, leurs vaccins ont donc pu prévenir des symptômes légers à modérés chez 9 sujets sur 10, une efficacité qui dépasse largement les attentes. Si les premiers résultats d'Oxford University/AstraZeneca, d'environ 60%, semblent donc se situer dans le bas de l'échelle, ils sont néanmoins plus élevés que prévu à l’origine.

Que savons-nous des autres formes de protection?

Il est fort heureusement aussi examiné comment le vaccin protège contre les symptômes graves et contre l'hospitalisation. La plupart des entreprises évaluent d’ailleurs aussi la protection contre l'infection même. Ces paramètres se trouvent dans les objectifs dits secondaires. Il faut généralement plus de temps pour obtenir des données suffisamment fiables à ce sujet. Tous les groupes d'âge et les groupes à risque spécifiques ne sont par ailleurs pas représentés équitablement dans les études. Cela signifie que nous ne disposons pas d’entrée de jeu de données d'études cliniques suffisantes pour tous les groupes de la population. Les scientifiques débattent beaucoup des conclusions que nous pouvons ou ne pouvons pas tirer de ces données. Pour l'instant, nous nageons encore en pleine conjecture pour de nombreux paramètres. Voici quelques-unes des incertitudes:

- Les vaccins protègent-ils aussi contre les symptômes graves?

Les entreprises peuvent demander une autorisation de mise sur le marché dès qu'il y a suffisamment de cas pour évaluer le critère d’évaluation primaire. Dans le cas des vaccins de BioNTech/Pfizer, Moderna et OxfordUniversity/AstraZeneca, il s'agissait de la protection contre les symptômes légers à modérés. À ce moment-là, il n’y avait bien évidemment, et fort heureusement, pas encore tant d'infections qui entraînent des symptômes graves, des admissions à l'hôpital ou des décès. Et bien sûr, plus les symptômes que la firme a inclus dans ses analyses sont faibles, plus vite le nombre requis pour le critère d’évaluation primaire a été atteint. A l’inverse, il y avait moins de données pour évaluer l'effet sur les infections graves.

Les données limitées disponibles pour ces 3 vaccins incitent cependant à l'optimisme. Les vaccins disponibles sont également susceptibles d'avoir un effet protecteur sur les symptômes graves, même si cela reste à confirmer. Il est également trop tôt pour chiffrer concrètement l'ampleur de l'effet. Les études de BioNTech/Pfizer et de l'université d'Oxford/AstraZenaca en particulier ne font pas état d'un nombre suffisant d'infections graves pour tirer des conclusions statistiques fiables. Les données disponibles sont nettement plus nombreuses pour le vaccin Moderna.

Contrairement aux autres firmes, Johnson & Johnson a choisi la protection contre les symptômes modérés à graves comme critère d'évaluation principal. Par conséquent, il a fallu plus de temps pour recueillir suffisamment de données pour évaluer ce critère. Dès lors, l'essai de phase 3 a également permis d'étudier, dans une certaine mesure, l'efficacité contre les variants plus récents du virus. Du coup, le taux d'efficacité de 67% dans l'essai de phase 3 ne peut pas simplement être comparé aux résultats du critère principal des autres vaccins.

- Les vaccins protègent-ils aussi de l'infection et de la transmission?

La prévention complète de l'infection est l'objectif à la fois le plus ambitieux et le plus difficile à atteindre. Lorsqu'un vaccin vous protège contre une infection, vous protégez aussi les autres en même temps. Si vous ne pouvez plus être infecté, vous ne pouvez en effet plus transmette le virus. Les vaccins peuvent également ralentir la transmission du virus en réduisant la quantité ou la durée d’excrétion du virus après l'infection.

Les données disponibles dans les études sont pour l'instant limitées, mais heureusement encourageantes. Les vaccins actuels contre le corona semblent réduire considérablement le risque d'infection, bien qu'ils ne parviennent pas à prévenir l'infection chez tout le monde. Les chiffres concrets varient d'une étude à l'autre. En général, le risque d'infection semble diminuer de 70 % (vaccin OxfordUniversity/AstraZeneca) à 80-90 % (vaccins BioNTech/Pfizer et Moderna) après la vaccination. Selon une récente analyse globale, le risque d'être infecté en dépit d'une vaccination complète est très faible. Il y a également des indications dans ce sens pour le vaccin de Johnson & Johnson, mais il y a beaucoup moins de données disponibles à l'heure actuelle car ce vaccin n'a pas encore été utilisé et étudié à grande échelle.

Des études en situation réelle ont également été lancées dans différents pays pour tenter de déterminer l'effet des vaccins sur la transmission du virus. Ces études examinent dans quelle mesure les personnes vaccinées peuvent encore infecter d'autres personnes (transmission). En effet, les résultats sont encore rares et pas toujours faciles à interpréter. Divers autres facteurs influencent également le risque d'infection, comme la nature et la durée des contacts entre personnes vaccinées et non vaccinées. Une analyse récente fait preuve d'un optimisme prudent et estime que le risque de transmission du virus par une personne vaccinée est faible à très faible.

Il est vrai que la plupart de ces données ont été recueillies avant l'émergence des variants récents du coronavirus, telles que le variant britannique ou le variant indien. Il n'est donc pas certain que les vaccins contre le corona aient le même effet sur l'infection par les différents variants. En outre, d'autres facteurs jouent également un rôle ; les personnes âgées, par exemple, sont probablement moins protégées car leur système immunitaire est moins efficace.

- Dans quelle mesure les vaccins protègent-ils les personnes âgées ?

De par leur système immunitaire affaibli, les personnes âgées sont plus sensibles aux infections, et il arrive plus souvent que la protection conférée par les vaccins soit insuffisante. C'est le cas, par exemple, des vaccins actuels contre la grippe qui offrent une protection plus importante aux jeunes adultes qu'aux personnes âgées.

Les études BioNTech/Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont inclus suffisamment de personnes âgées pour tirer des conclusions fiables, au moins jusqu'à l'âge de 75 ans. Ces vaccins semblent avoir un effet plus ou moins similaire chez les 65-75 ans et dans les groupes d'âge plus jeunes. Il y a probablement aussi un effet protecteur chez les personnes de plus de 75 ans. Cependant, le nombre de participants est trop faible pour en estimer correctement l'ampleur.

Pour le vaccin OxfordUniversity/AstraZeneca, il n'existe hélas actuellement pas assez de données issues des études de phase 3 pour évaluer correctement l'effet protecteur sur les personnes âgées (leur critère: 55 ans et plus). Néanmoins, l'EMA a également approuvé ce vaccin pour les personnes de plus de 55 ans. Des études antérieures ayant montré que le système immunitaire des personnes de plus de 55 ans réagit au vaccin, et sur la base de ce qui a déjà été observé avec d'autres vaccins, l'agence du médicament suppose que le vaccin les protégera également. En outre, il existe suffisamment d'informations pour supposer que le produit est également sûr pour les personnes âgées.

Entre-temps, plusieurs études en situation réelle (campagnes de vaccination en Écosse, en Angleterre et en Israël) ont démontré que le vaccin d'OxfordUniversity/AstraZeneca offre effectivement une protection élevée contre les symptômes de la covid-19, l'hospitalisation et le décès chez les personnes âgées. Il a donc été décidé début mars 2021 que ce vaccin pouvait également être administré aux personnes de plus de 65 ans en Belgique.

- Dans quelle mesure les vaccins protègent-ils bien les autres groupes à risque?

Il existe de nombreux facteurs de risque sous-jacents différents pour une infection grave par le COVID-19. Il s'agit notamment des personnes souffrant de diabète, de maladies respiratoires chroniques, de personnes ayant un système immunitaire affaibli, de cancer, d'obésité, etc. Les premiers vaccins contre le corona ont effectivement inclus dans leurs études un certain nombre de participants présentant des facteurs de risque. Cependant, en raison du large "éventail", il n'y avait pas suffisamment de patients pour chaque facteur de risque pour tirer des conclusions vraiment fiables.

Pour les personnes souffrant d'obésité, d'hypertension et de diabète, les données disponibles sont suffisantes et indiquent un effet protecteur aussi performant que chez les participants sans facteurs de risque.

Ce n’est pour l’instant pas encore le cas pour les personnes souffrant d’autres affections comme les maladies pulmonaires et le cancer, entre autres.

Plusieurs groupes de patients n'ont pas été autorisés à participer aux études, notamment les patients souffrant d'un trouble immunitaire. Pour les enfants et les adolescents ainsi que pour les femmes enceintes ou allaitantes, des études supplémentaires sont en cours pour évaluer l'effet des vaccins.

- Combien de temps la protection dure-t-elle?

Pour l'instant, la durée de l'immunité après la vaccination reste un mystère. Actuellement, si vous êtes infecté de manière naturelle, votre corps produira des anticorps, mais ceux-ci diminueront à nouveau progressivement. Une réinfection avec des coronavirus similaires semble souvent apparaître après 12 mois, parfois même après 6 mois. Il est déjà clair qu'une réinfection se produit pour le SARS-CoV-2, puisque plusieurs cas ont déjà été signalés. On ne sait par contre pas encore quels facteurs jouent un rôle dans ce phénomène.

Et la question de savoir si cette réponse immunitaire après la vaccination durera plus ou moins longtemps qu'avec une infection naturelle est pour l'instant toujours en suspens. Les vaccins peuvent en effet induire un type d'immunité différent de celui que l'organisme acquiert après une infection naturelle. Nous ne pourrons en avoir un aperçu que lorsque les participants à la troisième phase des études sur les vaccins auront été suivis pendant une période plus longue.

Reste à voir si nous devrons nous faire vacciner chaque année avec un vaccin adapté aux nouvelles variantes, comme c'est le cas actuellement pour la grippe.

- Les vaccins protègent-ils aussi contre les variants?

Maintenant que de plus en plus de variants du SARS-CoV-2 apparaissent, y compris dans notre région, il paraît légitime de se demander si les vaccins contre le corona nous protègent également de ces mutants. Malheureusement, la réponse ne se résume pas à un oui ou un non. Le degré de protection du vaccin contre ces mutants doit être analysé pour chacun d’entre eux. Les mutations modifient le matériel génétique du virus. Certaines d'entre elles adaptent la structure des protéines virales. Et cela peut parfois jouer à l'avantage du virus. Par exemple, une modification de la structure des protéines de pointe, les protubérances avec lesquelles le virus s'attache aux cellules humaines, peut faire en sorte que le virus s'attache plus facilement à nos cellules, le rendant ainsi plus infectieux. Des anticorps contre les protéines de pointe sont produits après l'administration d'un vaccin. Dans les vaccins actuels, il s'agit cependant d'anticorps contre la structure "ancienne et non modifiée" des protéines de pointe. Il se pourrait que ces anticorps, une fois infectés par l'une des variantes qui circulent actuellement, reconnaissent moins bien les protéines de pointe dont la structure est altérée. Ce qui peut diminuer l'efficacité du vaccin. Cela doit être testé au cas par cas. D'abord en laboratoire, ensuite dans des études cliniques ou en conditions réelles. Les vaccins à ARNm tels que ceux de BioNTech/Pfizer et de Moderna présentent un léger avantage à cet égard. Après tout, ce type de vaccin peut être adapté assez rapidement. Le rendant également efficace contre les nouvelles variantes. On ne sait pas encore si et comment l'EMA réévaluera ces vaccins modifiés.

Pour l’instant, cette question reste sans réponse. Lors de la troisième phase de l’essai clinique, les sociétés comparent leur vaccin candidat avec un placebo. En mai 2020, déjà, l’Organisation Mondiale de la Santé publiait un protocole d’étude pour comparer les vaccins candidats entre eux pendant cette phase. À l’époque, aucun vaccin n’avait encore commencé la troisième phase et une étude comparative de ce type était encore faisable.

Pourtant, nous n’en sommes pour le moment pas à ce stade. Une opportunité manquée, selon nous. Il est vrai qu’une étude comparative d’un point de vue pratique aurait demandé plus d’efforts, mais elle nous aurait fourni des informations essentielles. Pour des raisons lucratives, les sociétés préfèrent bien sûr éviter une étude comparative. Après tout, une telle étude pourrait montrer que leur vaccin fonctionne moins bien ou est moins efficace ou moins sûr que celui d’une société concurrente.

A l'heure actuelle, nous ne pouvons pas comparer correctement entre eux les vaccins concurrents car les entreprises ont mesuré leur efficacité de différentes manières et la composition de leurs groupes de recherche était également parfois différente.

Ajoutez à cela les incertitudes qui subsistent sur la durée de la protection, l'effet sur la transmission du virus et les effets secondaires rares, et il devient irréalisable de savoir quel vaccin fonctionne le mieux.

Et au final, l’absence d’informations comparatives représente un obstacle à une stratégie de vaccination optimale. Voilà pourquoi il faudrait être devin pour savoir quel vaccin fonctionne le mieux en général ou pour un groupe cible spécifique. Par ailleurs, certaines études sont actuellement en cours pour voir si la combinaison de deux types de vaccins peut améliorer l'efficacité.

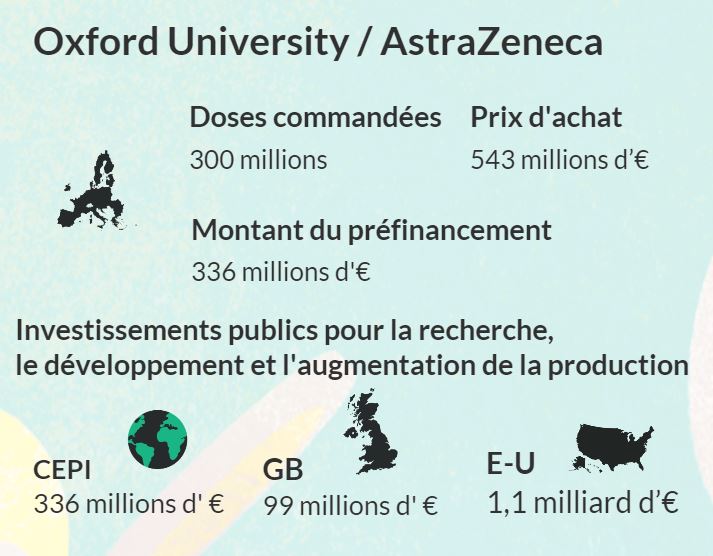

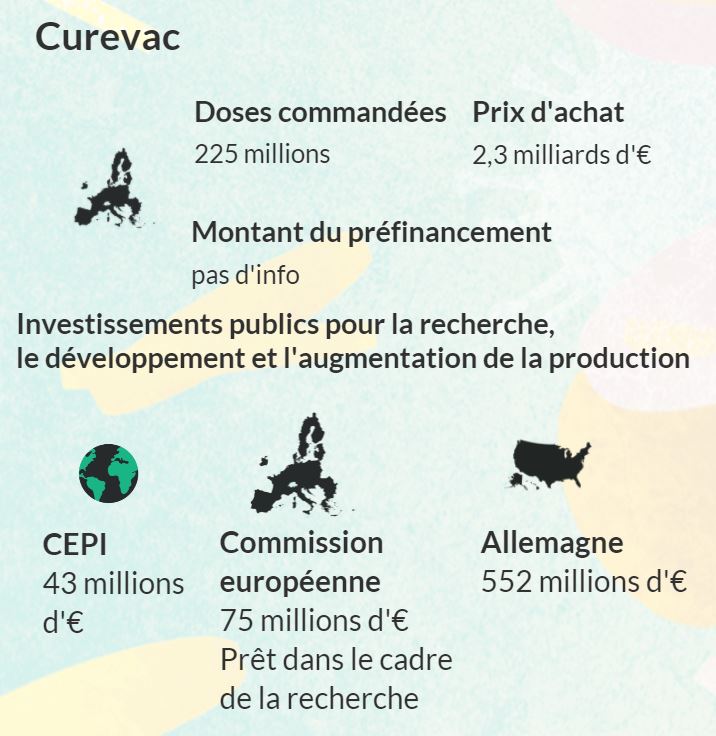

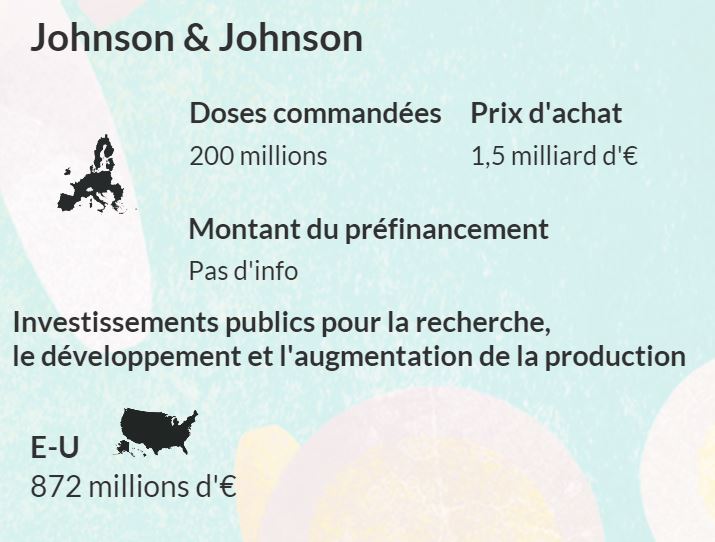

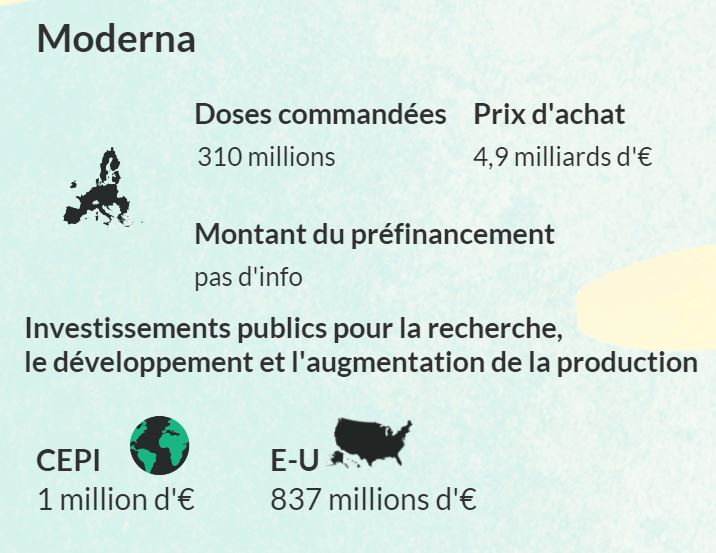

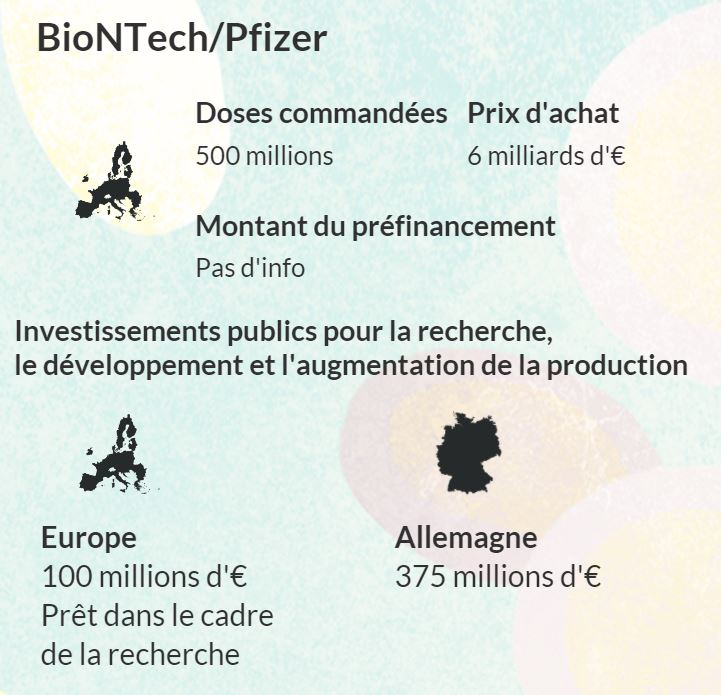

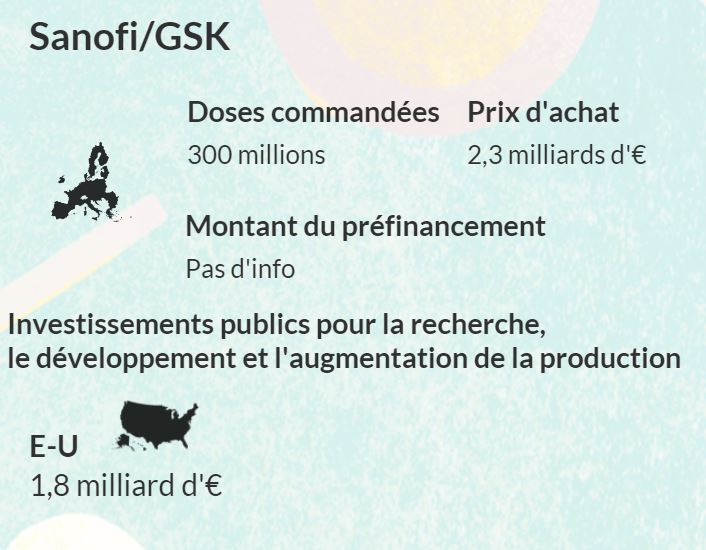

Les prix que nous mentionnons ici à gauche sont basés sur le tweet de la secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker.

Les prix que nous mentionnons ici à gauche sont basés sur le tweet de la secrétaire d'Etat au Budget Eva De Bleeker.

Le vaccin ne vous coûtera rien en pharmacie, au final. Le coût des différents vaccins sera remboursé intégralement par l’assurance-maladie. Cela signifie-t-il que le vaccin contre le coronavirus sera complètement gratuit pour la population ? Non, au contraire. Nous payons déjà à deux reprises pour les médicaments classiques, mais au vu de la situation, il est possible que nous devions payer trois fois les vaccins contre le coronavirus.

Une première pour la recherche et la production

Les vaccins contre le coronavirus ne tombent pas soudainement du ciel. Pour que ces vaccins arrivent en pharmacie, d’importantes recherches scientifiques ainsi qu’un travail logistique titanesque sont nécessaires. Comme le processus de développement des vaccins contre le coronavirus a été accéléré sensiblement, les sociétés pharmaceutiques prennent des risques importants qu’elles ne prendraient pas dans des circonstances normales. Elles investissent dans la production d’un vaccin sans en connaître véritablement l’efficacité et la sûreté. C’est pourquoi des subsides substantiels ont été accordés au niveau européen. Pour résumer, nous pourrions dire que l’Europe couvre les coûts des préinvestissements que les fabricants ont réalisés pour pouvoir produire ultérieurement leur vaccin contre le coronavirus à grande échelle. Concrètement, l’Europe a dégagé pas moins de 2,7 milliards d’euros. Des contrats définissent le montant que chaque société recevra. Malgré tout, quelques questions restent en suspens.

La Commission européenne négocie au nom de tous les États membres avec les différentes sociétés pharmaceutiques en lice pour la production d’un vaccin contre le coronavirus. Une fois qu’un contrat est conclu, chaque État membre a cinq jours ouvrables pour décider s’il signera ou non. Ensuite, chaque État membre prend lui-même en charge l’achat des vaccins. Dans notre pays, l’évaluation de ces contrats est réalisée par un comité spécial au sein de l’agence des médicaments (AFMPS). Il conseille la Conférence interministérielle Santé publique dans le cadre de la décision de signer ou non un contrat. Étant donné que l’Europe négocie à présent au nom de tous les États membres, les discussions impliquent des commandes de plus grandes quantités, ce qui permet d’obtenir de meilleurs prix et conditions. C’est donc une bonne chose.

Un contrat de ce type déterminera, entre autres, le montant que l’Europe devra mettre sur la table à titre d’investissement initial. D’autres conditions seront également fixées dans ce contrat, comme les responsabilités, le prix demandé, etc.

Il existe deux contrats possibles :

- Contrat contraignant : Chaque État membre qui décidera de signer ce contrat aura l’obligation d’acheter le nombre de vaccins réservés si le vaccin est commercialisé. Il existe actuellement un tel accord avec AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Curevac et BioNTech/Pfizer. Notre pays a déjà signé pour les deux doses du vaccin avec AstraZeneca pour 7,5 millions de doses, avec Johnson & Johnson pour 5 millions de doses, avec Pfizer pour 12,5 millions, avec CureVac pour 2,9 millions de doses et avec Moderna pour 5,8 million de doses.

- Contrat avec droit d’achat: L'achat n'est pas obligatoire et peut être décidé à une date ultérieure. Si le pays decide en effet de conclure un contrat avec la firme, les conditions négociées par l’Europe avec le fabricant s’appliqueront. Un contrat de ce type a été conclu avec Sanofi/GSK pour 7,5 millions de doses.

Le contenu des contrats reste en grande partie confidentiel. Plusieurs contrats ont été rendus publics suite à la grande pression de la société civile mais les informations les plus importantes ont été censurées. Cependant, ces contrats sont la seule manière de savoir quelle somme d’argent public a réellement été injectée dans le développement et la production des vaccins contre le coronavirus et si les risques pris par les sociétés pharmaceutiques sont répartis de manière égale entre les pouvoirs publics et les sociétés elles-mêmes. On en sait également très peu sur les négociateurs ou si ces derniers sont bel et bien complètement indépendants.

En Europe, les contrats sont en grande partie confidentiels. Impossible donc, de dire combien d’argent l’Europe donne à chaque firme et de quelles conditions le financement est assorti. Cependant, il est clair que le monde entier investit des sommes gigantesques dans ces vaccins, surtout les États-Unis. Leur communication en la matière est (un peu) plus ouverte, et ils communiquent les montants accordés ainsi que les fins générales auxquelles ces montants sont versés. Ci-dessous, une vue des investissements pour les vaccins pionniers.

Dans le cadre du développement des vaccins contre le coronavirus, les chercheurs ont recours à des recherches réalisées dans le passé, souvent financées en partie par des fonds publics. Ainsi, pour le développement de son vaccin, Johnson & Johnson a utilisé la même technologie que pour le vaccin contre Ebola, qui avait reçu à l’époque des subsides substantiels, et celui d’AstraZeneca a été développé à l’Université d’Oxford, une institution financée par des fonds publics. En règle générale, ces recherches avec un financement (partiellement) public ne sont guère soumises à conditions, ce qui est très regrettable.” Ainsi, les sociétés ne doivent par exemple pas s’engager à demander un prix raisonnable.

Dans le cadre du vaccin contre le coronavirus, il a été défini que les États membres pouvaient fournir des aides d’Etat aux développeurs des vaccins pour la recherche et le développement, mais ces derniers seront ensuite obligés de travailler avec des licences non exclusives. En d’autres termes, d’autres entreprises pourront, au bout du compte, également produire le vaccin. Par exemple, l’Université d’Oxford a conclu un contrat avec AstraZeneca pour poursuivre le développement de son vaccin. Nous ne savons pas si le contrat est non exclusif ou non. L’Université refuse la transparence sur cet accord.

Une deuxième fois pour l’assurance-maladie

Lorsque nous pourrons obtenir un vaccin gratuit contre le coronavirus en pharmacie, nous pourrons remercier l’intervention de l’assurance-maladie (INAMI). Mais les fonds de l’INAMI doivent bien venir de quelque part. C’est dans nos contributions sociales et nos impôts que l’INAMI les trouve. En 2019, l’Inami a dû débourser quelque 4,66 milliards d’euros pour le remboursement des médicaments. Soit en moyenne environ 400 € par habitant.

Une troisième fois pour les demandes d’indemnisation

Les sociétés pharmaceutiques tentent de reporter la responsabilité de leurs vaccins candidats sur les pouvoirs publics. Avec succès, semble-t-il. En fonction du prix que les sociétés demanderont pour leur vaccin, les pouvoirs publics aideront à prendre en charge les coûts des demandes d’indemnisation liées à des effets secondaires inconnus au moment de la commercialisation. Bref, en tant que contribuable, vous devrez ici aussi mettre la main au portefeuille.

L'Europe a négocié au nom de tous les États membres avec les entreprises pharmaceutiques pour les vaccins contre le corona. Cependant, les entreprises ont insisté à la table des négociations pour que les accords figurant dans les contrats soient tenus secrets, ce que la Commission européenne a malheureusement accepté. Bien sûr, du point de vue des entreprises, ce n'est pas un geste illogique. Elles négocient non seulement avec l'Europe, mais aussi avec les États-Unis, le Royaume-Uni, Israël, etc. Le fait que les autorités n'aient aucune visibilité sur les accords déjà conclus avec d'autres parties procure aux entreprises un énorme avantage à la table des négociations. Les prix peuvent être augmentés, les accords sur lesquels certains gouvernements ont trébuché peuvent encore être mis sur la table...

Le secret va plus loin...

Dans notre pays, un comité consultatif au sein de l'Agence des médicaments (AFMPS) analyse ces contrats et conseille ensuite la Conférence Interministérielle sur l'opportunité de signer ou non le contrat. Pour ce faire, ce comité analyse les avantages et les inconvénients du vaccin, les éléments relatifs à la production et à l'approvisionnement, les termes du contrat et le prix. Jusqu'à récemment, cette opinion était aussi tenue secrète pour d’obscures raisons, de même que la composition du comité. Selon le site de l'AFMPS, ses membres n'ont pas de conflits d'intérêts. Leurs noms sont par contre gardés secrets "pour garantir leur indépendance".

Que contiennent exactement ces contrats ?

- Prix par dose: ces contrats stipulent le montant que la Commission européenne et les États membres doivent payer par dose. Comme cela se fait avec l'argent des contribuables, vous êtes en droit de connaître les montants en jeu. Le tweet de la secrétaire d'État De Bleeker laisse après tout entendre qu'ils varient sensiblement d'un vaccin à l'autre. Nous avons constaté des prix très abordables pour le vaccin d'OxfordUniversity/AstraZeneca et pour celui de Johnson & Johnson. Un contraste frappant avec les prix pratiqués par BioNTech/Pfizer et Moderna, qui veulent clairement réaliser de plantureux bénéfices sur le dos des citoyens en période de pandémie.

- Pré-investissements: au total, quelque 2,7 milliards d'euros ont déjà été versés aux entreprises au titre du pré-investissement. Impossible à ce jour de savoir si les vaccins les plus chers ont eu une part plus faible dans ce domaine ou s'ils génèrent surtout plus de bénéfices.

- Coût des dommages-intérêts : qui prendra en charge les coûts des dommages-intérêts relatifs à d'éventuels effets secondaires qui n'apparaissent qu'après la commercialisation ? Il semble que l'Europe ait accepté que ce soient les États membres qui supportent ces coûts, toujours avec l'argent des contribuables. Reste cependant à savoir si c’est le cas uniquement pour les vaccins bon marché, comme mentionné en premier lieu, ou également pour les vaccins plus coûteux.

- Accords concernant les livraisons et les problèmes de production: combien de doses chaque entreprise fournira-t-elle chaque mois ? Et quelles sont les mesures qui peuvent être prises si les entreprises ne tiennent pas leurs promesses, comme c'est régulièrement le cas actuellement ? En occultant ces informations, les consommateurs ne disposent pas de données concrètes pour estimer eux-mêmes la date à laquelle la majorité de la population pourrait être vaccinée. Les autorités doivent communiquer de manière transparente sur les livraisons promises et sur les ajustements éventuels.

... et ces recommandations ?

Nous aimerions savoir, à partir de ces recommandations, pourquoi les experts recommandent ou non un certain achat, ou pourquoi ils recommandent de commander moins que ce à quoi notre pays a droit en fonction de son nombre d'habitants. Il est important de savoir quels sont les arguments qui jouent dans ces recommandations. Ils peuvent être de plusieurs types : par exemple, notre pays a-t-il acheté moins de vaccins à une certaine firme parce qu'il y avait des doutes sur l'efficacité ou la sécurité du vaccin en question? Ou bien y avait-il des inquiétudes concernant les garanties de livraison ou la responsabilité? A moins que les experts aient estimé que le prix était trop élevé?

Il est également important de connaître la composition de ce comité consultatif. Après tout, les membres jouent un rôle prépondérant dans les décisions prises au nom de tous les citoyens. Il est donc essentiel d’être informé au sujet de tout conflit d'intérêts éventuel.

La pression pour plus de transparence augmente

Tout ce secret peut aussi sérieusement saper la confiance dans la stratégie de vaccination. Ce que nous voulons bien sûr éviter à tout prix. Par ailleurs, le principe est que tout document administratif est public. Certaines exceptions limitées sont toutefois possibles. La Commission européenne estime que dans ce cas, la divulgation des informations porterait atteinte aux intérêts commerciaux des entreprises. À notre avis, cet argument ne l'emporte pas sur l'intérêt du public à rendre ces informations publiques.

C'est pourquoi nous avons déjà entrepris certaines actions pour avoir accès aux contrats signés par la Belgique, ainsi qu'aux recommandations de la commission spéciale et à sa composition. Nos efforts pendant plusieurs mois ont partiellement porté leurs fruits.

Les choses semblent vouloir bouger au niveau européen. Par exemple, avec 38 autres organisations en Europe, nous avons envoyé un courrier conjoint à la Commission européenne et aux différents États membres pour exiger une plus grande transparence sur les modalités contractuelles relatives aux vaccins contre le corona. Le Parlement européen et diverses ONG, dont le Corporate Europe Observatory, ont également intensifié la pression ces derniers mois pour quand même rendre public le contenu des contrats corona. Si leurs premières tentatives se sont également heurtées à un refus, la Commission européenne semble pencher vers plus de transparence.

Dès l'automne dernier, nous avons demandé à la ministre de la Santé publique de l'époque, Maggie De Block, et à l'Agence belge des médicaments (AFMPS) une copie des contrats d'achat négociés par la Commission européenne. Nous avons également demandé à recevoir les recommandations du comité consultatif, ainsi que sa composition. La même demande a été formulée au ministre Vandenbroucke. À l'époque, il s'agissait des contrats des vaccins d'OxfordUnivertsity/AstraZeneca, Sanofi/GSK et Johnson&Johnson.

Notre demande a été refusée par l'AFMPS au motif que la divulgation des documents demandés porterait préjudice aux relations internationales de la Belgique. Le ministre Vandenbroucke, pour sa part, ne nous a même pas répondu.

Cette commission sauvegarde le principe de publicité de l'administration inscrit dans la constitution belge et a émis un avis qui est positif pour notre affaire. Si cette commission ne peut malheureusement pas obliger l'AFMPS ou le Ministre à faire quoi que ce soit, elle estime néanmoins que le refus n'était pas suffisamment motivé et que la déclaration de confidentialité signée par la Belgique ne peut pas être en soi une excuse pour garder les documents secrets. Elle a indiqué que l'AFMPS devrait clairement démontrer pourquoi une divulgation dans ce cas particulier porterait préjudice aux relations internationales. Toutefois, même si c'était le cas, l'impact devrait être mis en balance avec l'intérêt public de la divulgation des documents, que la Commission considère en l’occurrence comme particulièrement important. La Commission a également précisé que dès qu'un document est entre les mains d'une autorité publique belge, la loi sur la transparence de l'administration s'applique, même si le document est un document européen. L'AFMPS ne peut donc pas non plus se retrancher derrière cet argument.

Tant l'Agence des médicaments (AFMPS) que le ministre Vandenbroucke s’obstinent dans leur refus. Nous leur avons donc écrit à nouveau pour leur demander d'accéder aux autres contrats signés entre-temps (BioNTech/Pfizer, CureVac et Moderna), ainsi qu'à leurs recommandations. Cette fois-ci, nous avons également posé la question aux ministres régionaux de la santé.

Depuis le 27 avril, les avis et la composition du comité spécial peuvent être consultés ici. Une bonne chose, même si plusieurs passages des avis publiés ont été partiellement censurés. Nous allons maintenant analyser en profondeur ces documents.

Où en sommes-nous ?

Une plus grande transparence commence progressivement à voir le jour. La Commission européenne commence lentement à se rendre compte qu'elle a été victime du manque de transparence auquel elle a elle-même contribué. Les livraisons d'AstraZeneca ont en effet fait couler beaucoup d'encre lorsque le PDG de cette société a déclaré dans les médias que les accords de livraison avec l'Europe n'étaient pas contraignants. Cet incident, ainsi que la pression croissante exercée de toutes parts, a fait prendre conscience à la Commission européenne de l'importance de cette transparence, ce qui l'a amenée à reporter cette pression sur les entreprises. Avec un succès partiel à la clé. Les premiers contrats d'achat avec toutes les firmes ont déjà été publiés. Au moins en partie, les informations qui comptent le plus ayant malheureusement été censurées.

Les contrats avec Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/OxfordUniversity et Moderna, quant à eux, ont fait l'objet de fuites et peuvent être consultés non censurés en ligne.

Quoi qu’il en soit, nous continuerons à faire pression sur nos pouvoirs publics et sur l'AFMPS dans les prochains mois pour pouvoir consulter tous les contrats conclus par la Belgique.

La Belgique a actuellement souscrit à 5 vaccins corona. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des résultats déjà connus. Celles-ci sont basées sur diverses sources. Pour Moderna, BioNTech/Pfizer et Johnson & Johnson, nous avons examiné l'évaluation de l'agence américaine du médicament, pour celle d'OxfordUniversity/AstraZeneca, nous nous sommes basés sur la publication The Lancet et la notice approuvée par l'Agence européenne des médicaments.

| BioNTech/Pfizer | Moderna | Oxford University / AstraZeneca | Johnson & Johnson | |

|---|---|---|---|---|

| EFFICACITÉ | ||||

| Nombre de sujets pour l'évaluation actuelle | 44.000 | 30.000 | 24.000 | 44.000 |

| Date d'évaluation finale EMA | approuvé5 | approuvé5 | approuvé5 | approuvé5 |

| Critère principal (PE) | symptômes légers | symptômes légers à modérés | symptômes légers à modérés | symptômes modérés à graves/critiques |

| Résultats globaux | 95% | 94% | 60%10 | 67%7 |

| Résultats PE chez les personnes âgées (65+) | 95% | 86% |

informations insuffisantes | 77% |

| Résultats PE chez les personnes à risques8 | 95% | 96% | inconnu | 53-82% |

| Durée de la protection | inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |

| SÉCURITÉ | ||||

| Effets secondaires graves pouvant être dus au vaccin | 2 participants2 | 7 participants3 | 2 participants4 | 7 participants9 |

| Effets secondaires attendus | ||||

|

5% | 10% | inconnu | 2-3% |

|

douleur à l'endroit de l'injection, mal de tête, fatigue |

douleur à l'endroit de |

douleur et sensibilité à l'endroit de l'injection, maux de tête, fatigue |

aucun |

|

douleurs musculaires, frissons | douleurs articulaires, frissons | douleurs musculaires, malaise, fièvre, frissons, douleurs articulaires |

douleur à l'endroit de l'injection, maux de tête, fatigue, douleurs musculaires |

|

douleurs articulaires | fièvre, nausées/vomissements, gonflement au site d'injection, ganglions lymphatiques enflés |

nausée | nausée |

| LOGISTIQUE | ||||

| Conditions de stockage à long terme | -70°C | -20°C | 2-8°C | 2-8°C |

| Nombre de doses nécessaires | 2 | 2 | 2 | 1 |

| PRIX & DISPONIBILITÉ | ||||

| Prix pour le nombre de doses requises6 | 30€ | 24€ |

3,6€ | 7,1 € |

| Nombre de doses achetées par la Belgique | 12,5 millions | 5,8 millions | 7,5 millions |

5 millions |

| Montant (HTVA) | 150 millions | 91,4 millions | 13,4 millions |

37,2 millions |

1. Il s'agit d'effets secondaires standards qui peuvent survenir après une vaccination, comme la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires et articulaires, etc.

2. Blessure à l'épaule ; ganglions lymphatiques enflés.

3. Inflammation de la moelle épinière, forte fièvre.

4. Chez 3 participants, l'effet indésirable était probablement dû à la vaccination, soit 1 participant souffrant de nausées et de vomissements persistants, et 2 participants souffrant d'un gonflement du visage. Chez 4 autres participants, il n'a pas pu être exclu que l'effet indésirable soit dû à la vaccination. Ces effets secondaires comprenaient une fonction anormale du système nerveux autonome, la polyarthrite rhumatoïde, la rétention d'eau dans les membres et un essoufflement lors de l'exercice, ainsi que la maladie de Bell (une forme de paralysie faciale).

5. Il s’agit d’une approbation conditionnelle. Résultat: le vaccin peut être mis sur le marché sur base de données moins complètes que ce qui est normalement exigé. Une telle autorisation de mise sur le marché conditionnelle peut intervenir en cas de besoin urgent et lorsque les avantages l'emportent sur les risques potentiels liés aux informations manquantes. Dans tous les cas, le fabricant devra fournir les données manquantes par la suite.

6. Ce sont les prix que chaque pays paie aux fabricants pour l'achat du vaccin. Mais cela ne s'arrête pas là, ces vaccins coûtent beaucoup plus cher à la société. Ainsi, la Commission européenne a déjà mis sur la table un montant de 2,7 milliards à titre de pré-investissement dans le cadre des achats de vaccins.

7 Comme différents variants du SARS-CoV-2 circulent dans différentes régions, l'efficacité du vaccin variait selon la région. Il était de 74% aux Etats-Unis, 52% en Afrique du Sud et 65% en Amérique latine. Le taux de 67% est un chiffre global pour toutes les régions confondues.

8 Maladie pulmonaire chronique, obésité (IMC ≥30 kg/m2), diabète, maladie cardiovasculaire (grave).

9 Inflammation des nerfs du bras, paralysie faciale (2 participants), réaction d'hypersensibilité locale après la vaccination, inflammation du péricarde, syndrome post-vaccinal, syndrome de Guillain-Barré.

10 Lorsqu'il y a au moins 12 semaines entre la 1ère et la 2ème dose, l'efficacité grimpe jusqu'à 81%.

Il y a beaucoup de bonnes raisons de se faire vacciner contre la COVID-19. Si vous faites partie des personnes à risque, votre propre protection sera sans doute votre première motivation. Mais vous pouvez aussi vous faire vacciner par solidarité avec les soignants qui travaillent sous pression depuis des mois, ou pour protéger les personnes vulnérables. Et puis, les vaccins contre le coronavirus sont aussi le moyen de retrouver, enfin, la vie d’avant la pandémie.

Vous hésitez à vous faire vacciner et voulez d’abord tout savoir sur les effets possibles de cette vaccination? Alors poursuivez votre lecture.

La COVID-19 reste imprévisible

Si vous êtes contaminé par le coronavirus, il est impossible de prévoir comment votre corps va réagir. Vous pouvez développer une forme légère de la maladie, avec des symptômes semblables à ceux de la grippe, ou même ne remarquer aucun changement. Mais chez certaines personnes, la manifestation de la maladie peut être beaucoup plus sévère. Au point de nécessiter des soins intensifs, voire d'en mourir. Ce risque est beaucoup plus grand parmi les seniors et chez les personnes atteintes de comorbidité comme le diabète ou les maladies chroniques du cœur, des poumons ou des reins.

De plus, après la phase aiguë de l'infection, il se peut qu’un ou plusieurs symptômes persistent pendant plusieurs mois, tels que fatigue, essoufflement ou maux de tête. On parle alors de COVID de longue durée (ou de COVID long). Mieux vaut savoir que ce phénomène peut aussi apparaître si vous n'avez eu qu'une forme légère de la maladie. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore exactement quels sont les groupes les plus vulnérables au COVID long, mais il semble que les personnes âgées, celles qui présentent des troubles sous-jacents ou les individus en surpoids soient ici aussi les plus à risque.

Le bénéfice concret que vous tirez de la vaccination dépend également de votre exposition au virus. Le risque d'être contaminé est évidemment plus grand durant les phases de forte circulation du virus, comme lors des différentes vagues que nous avons connues. En outre, certaines personnes sont plus souvent en contact avec le virus que d'autres. Celui ou celle qui, par son travail, doit se rapprocher physiquement d'autres personnes (un coiffeur ou une esthéticienne, par exemple) aura plus de risques de contracter le COVID que ceux et celles qui ont la possibilité de télétravailler.

Peser les risques

Toutefois, le fait de ne pas appartenir à un groupe à risque ne signifie pas nécessairement que vous êtres à l’abri d’une version grave ou longue de la maladie. On constate cependant que les moins de 50 ans - la tranche d'âge qui sera invitée à se faire vacciner dans les prochaines semaines - hésitent davantage à se faire vacciner, principalement par peur des effets secondaires.

C’est vraisemblablement dû (tout au moins en partie) à toutes sortes de ‘fake news’ qui circulent sur les réseaux sociaux. Selon notre propre enquête, seul 1 Belge sur 3 s’estime bien à très bien informé. Et mieux les gens se sentent informés, plus ils sont disposés à se faire vacciner.

Vous voulez faire un choix réfléchi? Alors, il est important de bien vous renseigner sur les avantages du vaccin contre le coronavirus, c’est-à-dire la prévention d'une forme sévère ou prolongée de la COVID-19, et sur les risques du vaccin, c'est-à-dire les effets secondaires graves qui y en découlent. La plupart des effets secondaires - tels que gêne à l’endroit de la piqûre, fatigue, fièvre, etc. - sont spécifiques à la stimulation du système immunitaire. Vous pouvez les ressentir à des degrés divers, allant d'un malaise relativement faible à une gêne plus importante, même si cette dernière est heureusement plus rare. En général, les effets secondaires sont de courte durée et n'entraînent pas de séquelles durables. Les effets secondaires graves, tels qu’une réaction allergique sévère ou la formation de caillots dans le sang en présence d’un faible taux de plaquettes, sont plutôt exceptionnels.

Nous avons mis au point l'outil Mon Bilan Vaccin pour vous aider à évaluer le rapport bénéfices/risques et à peser le pour et le contre.

Notre système de soins de santé a été mis à rude épreuve l'an passé par le nombre élevé de contaminations et d’hospitalisations. En vous faisant vacciner, vous réduisez le risque de devoir consulter votre généraliste, de vous retrouver à l'hôpital avec des complications ou de devoir faire appel au système de santé pour cause de COVID long.

Il est de plus en plus évident que les vaccins actuellement administrés dans notre pays protègent contre les symptômes graves, l'hospitalisation et la mort.

Maintenant, est-ce que votre vaccination contribue à cet objectif louable?

Cela dépend en partie, bien sûr, de votre risque de contracter une version grave de la maladie.

Plusieurs hôpitaux ont été contraints de reporter les soins aux patients non-covid lors des pics de la pandémie. Beaucoup de patients ont été dans l’impossibilité de consulter pour certains problèmes de santé ou ont eu peur de le faire. Quantité d’interventions chirurgicales ont dû être reprogrammées à une date ultérieure et parfois beaucoup plus tard. Il va sans dire que si la vaccination permet de réduire la pression sur les hôpitaux, mais aussi sur les autres prestataires de soins, elle relibère automatiquement de la place pour d'autres patients, qui pourront recevoir à nouveau le traitement et les soins dont ils ont besoin.

Il est de plus en plus démontré que les vaccins inhibent également la transmission du virus et qu’en vous faisant vacciner, vous protégez aussi les autres. Cependant, on ne sait pas encore si ça s'applique à tous les variants du virus. On sait, en revanche, que les vaccins n'empêchent pas complètement la propagation du virus par les personnes asymptomatiques.

Plus les vaccins sont efficaces pour ralentir la transmission du virus, plus il est difficile pour le virus de se propager au sein de la population vaccinée et d'atteindre les personnes qui n'ont pas été vaccinées. C'est ce qu'on appelle l'immunité collective. Et pour y parvenir, il faut que la majorité de la population soit vaccinée. Les personnes non vaccinées sont alors protégées par les personnes vaccinées qu’elles côtoient. C'est très important car certaines personnes ne peuvent pas se faire vacciner (comme c’est le cas, pour l'instant, des enfants et des jeunes) ou réagissent moins aux bénéfices d'un vaccin (celles et ceux, par exemple, qui ont un système immunitaire affaibli).

Au fur et à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmentera, les contraintes telles que port du masque, distanciation sociale, limitation des contacts, etc. pourront être progressivement assouplies. Plus nous nous rapprocherons de l'immunité collective, plus le virus aura de la peine à trouver des "victimes" encore réceptives à l’infection. Mais il est impossible de prévoir quand ce sera le cas et quelles mesures pourront être supprimées en premier. On ne peut davantage prédire si et quand nous parviendrons à cette fameuse immunité collective. Quoi qu'il en soit, une fois les groupes à risque protégés contre la COVID-19, on devrait pouvoir envisager un retour progressif à la vie normale.

A vous de peser le pour et le contre

Pour faire un choix réfléchi, il faut notamment mettre en balance les risques d'une forme grave ou longue de la COVID-19, d’un côté, et les risques d’effets secondaires graves de la vaccination, de l’autre.

C’est désormais facile à faire en utilisant notre outil Mon bilan vaccin.

Les exemples de profils pris au hasard ci-dessous indiquent comment interpréter les résultats. Les données associées à ces profils sont des estimations. Elles se basent sur une circulation modérée du virus, semblable à celle observée au premier trimestre 2021. Elles donnent un état des lieux en fonction des données disponibles début mai 2021. Notre outil est régulièrement mis à jour par rapport aux nouvelles données.

* Ce chiffre ne comprend pas uniquement le nombre limité de cas de caillots sanguins associés à un faible taux de plaquettes ou à des réactions allergiques graves. Il englobe principalement d'autres effets secondaires observés lors des essais cliniques et potentiellement liés au vaccin contre le coronavirus, et à l’origine de conséquences graves telles qu'une hospitalisation ou une incapacité de travail de longue durée.

Pesez vous-même le pour et le contre

Fin décembre 2021, notre gouvernement a donné le feu vert à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Mais c’est aux parents qu’il appartient d’en peser les avantages et les inconvénients et de décider pour leur enfant. Il est essentiel que ces avantages et ces inconvénients soient clairement identifiés. C’est pourquoi nous les rappelons une fois encore.

Les avantages directs de santé très limités

Les enfants ayant reçu un vaccin corona ont 91 % de chances en moins que les enfants non vaccinés de contracter une infection avec symptômes. C’est ce qui ressort d’une étude avec le vaccin Pfizer/BioNTech auprès de plus de 2 200 enfants de 5 à 11 ans. Il apparaît également que deux injections d’un tiers seulement de la dose pour adultes (10 µg au lieu de 30 µg), séparées de 3 semaines, soient suffisantes pour provoquer une réaction immunitaire aussi forte chez les enfants que chez les 16-25 ans.

Mais c’est jusqu’ici le seul avantage direct de santé identifié pour des enfants en bonne santé. En effet, chez les enfants, la contamination par le coronavirus est souvent asymptomatique. En outre, les avantages du vaccin corona pour les adultes, à savoir une réduction du risque d’hospitalisation et de décès et un moindre de risque de COVID de longue durée, ont beaucoup moins de sens chez les jeunes enfants.

Depuis le début de la pandémie, 135 enfants de 5 à 11 ans ont été hospitalisés en Belgique pour des symptômes de COVID-19. Pour 98 autres enfants admis à l’hôpital et testés positifs, on ne connaît pas les raisons de l’hospitalisation. Seuls 15 % (35 enfants) ont été admis en soins intensifs, et la moitié d’entre eux présentaient des comorbidités. Aucun enfant n'est mort. En revanche, les enfants avec des comorbidités ont 12 fois plus de chances d’être hospitalisés et 19 fois plus de chances de se retrouver en soins intensifs. Pour eux, la vaccination corona présente un indéniable avantage direct de santé. C’est pourquoi elle leur est recommandée.

Le MIS-C est une maladie inflammatoire qui peut apparaître quelques semaines après une infection au coronavirus et qui peut se traduire par l’inflammation de différents organes comme le cœur, les poumons, les reins, les intestins, etc. Ces enfants doivent être hospitalisés et nécessitent souvent des soins intensifs. Cette complication est heureusement rare: on estime sa fréquence à 2 à 5 cas pour 10 000 enfants infectés. Si elle est rapidement diagnostiquée, elle peut être bien traitée, de sorte que l’issue n’est fatale que pour 1 % à 2 % des enfants.

Tout comme on ignore avec quelle fréquence ce COVID long est pénible pour eux et si la vaccination pourrait éventuellement réduire ce risque. Comme les enfants présentent moins souvent les symptômes du COVID 19 que les adultes, le COVID long les touche probablement aussi moins souvent et a vraisemblablement moins d’impact sur leur vie quotidienne que sur celle les adultes.

Moins de quarantaines et de fermeture d'école ?

Si nous n'avons pas encore vu la brochure du gouvernemente wallon, la brochure d’information du gouvernement flamand à l’intention des parents des 5-11 ans explique elle que la vaccination des enfants réduira les perturbations de la vie familiale, scolaire et de loisirs, ce qui est bon pour leur bien-être et leurs perspectives de développement. Malheureusement, le gouvernement flamand fait fi d’un avis du Comité consultatif de bioéthique, selon qui “on doit expliquer clairement aux familles que, à ce stade, la vaccination n’entraînera pas automatiquement la levée des mesures de santé et des dispositions qui ont impact sur la vie des enfants, comme la fermeture de classes, la quarantaine, etc». C’est en effet une décision politique.

Le gouvernement dit encore explicitement que, dans la vie publique, il ne sera fait aucune distinction entre enfants vaccinés et non vaccinés, par exemple pour la politique de tests et de quarantaine, l’accès aux voyages scolaires, etc. Un Covid Safe Ticket pour les 5 à 11 ans est dont totalement exclu. Or, cette recommandation figurait également dans l’avis du Conseil supérieur de la Santé pour les 12-15 ans alors qu’actuellement, on constate malheureusement qu’un Covid Safe Ticket est réclamé aux adolescents dans beaucoup d’endroits. Quoi qu’il en soit, nous veillerons à ce que cet avis soit bel et bien respecté pour les 5-11 ans.

Impact sur la diffusion du virus encore incertain

La raison principale pour inciter les enfants à se faire vacciner est l’espoir de freiner la circulation du virus, et surtout sa propagation de l’enfant aux personnes plus âgées, qui courent un plus grand risque d’être gravement atteints en cas d’infection. Mais on ignore encore dans quelle mesure la vaccination des enfants freine cette circulation, surtout pour le variant omicron. Sur base de ce que la vaccination des adultes et des adolescents nous a appris, on peut supposer que la vaccination des enfants réduit le risque de transmission du virus à d’autres, mais on n’en est pas encore vraiment certain. En outre, on ne connaît pas la durée de cette protection.

Ici encore, la brochure d’information du gouvernement flamand foule aux pieds l’avis du Comité consultatif de Bioéthique. “Le vaccin protège toute personne avec qui l’enfant est en contact”, y est-il écrit sans la moindre nuance alors que l’avis demandait «d’informer les familles de manière transparente sur l’état des connaissances en la matière».

Les effets secondaires disparaissent généralement d’eux-mêmes

Beaucoup de parents ont répondu à notre questionnaire qu’ils étaient hésitants à faire vacciner leur enfant. Notamment parce qu’ils ignorent les effets secondaires à long terme. Les effets secondaires à court terme sont répertoriés dans l’étude déjà évoquée auprès de plus de 2 200 enfants. Tout comme pour les plus de 12 ans, il s’agit le plus souvent d’effets secondaires dus à l’activation du système immunitaire : douleur, gonflement ou rougeur au niveau de la piqûre, fatigue, mal de tête, douleur musculaire, frissons, etc. En règle générale, ils sont légers ou moyens et disparaissent d’eux-mêmes au bout de quelques jours. L’étude en question ne rapporte aucun effet secondaire grave attribuable au vaccin.

Mais beaucoup de parents s’inquiètent des effets secondaires à long terme et des effets secondaires rares, à savoir le risque d’inflammation du muscle cardiaque (myocardite) ou de l’enveloppe du cœur (péricardite). C’est un effet secondaire rare surtout rapporté chez de jeunes hommes. Selon les données récoltées aux Etats-Unis, où la vaccination des jeunes est en cours depuis plus longtemps, cette complication touche environ 69 garçons de 16 à 17 ans par million de secondes doses avec un vaccin RNA. Chez les garçons de 12-15 ans, c’est environ 40 par million, chez les filles de 16-17 ans environ 8 par million et chez les jeunes filles de 12-15 ans environ 4 par million. En général, l’hospitalisation de ces jeunes dure quelques jours, et ils quittent la clinique guéris. Un suivi permettra de vérifier s’il n’y a pas de conséquences négatives à long terme.

On n’a cependant pas encore de données pour les 5-11 ans. L’étude déjà évoquée était en effet trop réduite pour pouvoir déceler des effets secondaires aussi rares. Il faut pour cela vacciner énormément d’enfants. Aux Etats-Unis, où 8,7 millions de doses ont été administrées aux 5-11 ans, 15 cas de myocardite ont été diagnostiqués à ce jour, dont 11 cas confirmés. Il semble donc que le risque de cet effet secondaire soit plus faible chez les 5-11 ans que chez les ados, ce qui est conforme aux attentes, puisque la dose de vaccin est également trois fois plus faible que chez les adolescents.

Problèmes éthiques négligés

Le choix politique de déployer une vaccination à grande échelle pour des enfants qui ne courent pas de grands risques de santé, alors qu’ailleurs dans le monde des personnes âgées et des patients à risque meurent faute d’avoir accès aux vaccins, pose également des questions éthiques. En outre, le manque de vaccins dans des pays moins favorisés peut favoriser l’apparition de nouveaux variants, ce qu’a douloureusement illustré l’irruption du variant omicron. Il n’aurait malheureusement guère de sens de refuser la vaccination de votre enfant dans l’espoir que le vaccin ira dans des pays moins favorisés. La distribution des vaccins est en effet un choix politique, et non individuel. En outre, les vaccins pour enfants ne contiennent qu’un tiers de la dose, et ils ne conviennent de toute façon pas à des adultes.

Malheureusement, le Conseil supérieur de la Santé a totalement laissé de côté ces objections éthiques dans son avis sur la vaccination des 5-11 ans. Le Comité Consultatif de Bioéthique s’est borné à annoncer qu’il aborderait la question d’une répartition mondiale plus équitable des vaccins début 2022, dans un avis plus complet. Nous espérons qu’il y sera enfin tenu compte de cette problématique de l’inégalité vaccinale. Car, tant que chacun dans le monde n’aura pas accès aux vaccins, on continuera à voir apparaître de nouveaux variants.

Bilan personnel

Les parents vont devoir déterminer pour leur enfant si les avantages l’emportent sur les inconvénients, ou vice-versa. Pour les enfants présentant des comorbidités ou ceux en contact étroit avec des personnes à risque, les avantages l’emportent plus nettement mais, pour des enfants en bonne santé, cela reste une décision difficile. Quoi qu’il en soit, nous déplorons la manière dont la brochure d’information de la Région flamande est rédigée, et nous attendons une information adaptée aux parents, et qui soit plus transparente et objective sur tous les pour et les contre de la vaccination. Ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront prendre cette importante décision en toute connaissance de cause.

La seule vaccination obligatoire en Belgique est celle contre la polio ou poliomyélite. En principe, les parents sont donc libres de faire vacciner leur enfant contre d’autres maladies s’ils le souhaitent. Les instances officielles préconisent également un schéma de vaccination, dans lequel les vaccins à administrer sont mis gratuitement à disposition. Si les parents souhaitent s'en écarter et ne vacciner leur enfant que contre certaines maladies du schéma de vaccination seulement, ils devront peut-être payer eux-mêmes une partie de certains vaccins.

De même, les vaccins contre le corona ne seront pas rendus obligatoires par les pouvoirs publics. On ignore encore si la vaccination sera requise pour pouvoir partir en voyage, prendre part à des événements comme des festivals etc.

La vaccination est totalement exclue dans trois cas:

- en cas d’hypersensibilité à l’un des ingrédients du vaccin;

- si l’injection d’une dose antérieure du vaccin a entraîné une réaction grave;

- dans le cas des personnes dont le système immunitaire est affaibli. Elles ne peuvent pas recevoir de vaccins à base d'agents pathogènes affaiblis, mais encore vivants (par exemple les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole).

Il est parfois préférable de reporter la vaccination, notamment en cas de fièvre, d’une infection grave ou en cas d’affaiblissement du système immunitaire suite à un traitement médical.

Les deux premiers principes mentionnés ci-dessus s’appliquent également aux vaccins contre le coronavirus. Les vaccins déjà sur le marché ne peuvent pas être administrés aux personnes ayant une allergie connue à l'un des ingrédients. Vous les trouverez dans les notices de BioNTech/Pfizer, Moderna, OxfordUniversity/AstraZeneca et Johnson & Johnson. Il est conseillé aux personnes présentant une infection et/ou une fièvre aiguë de reporter leur vaccination. Cependant, les personnes souffrant d'une maladie grave ou prolongée, y compris celles dont le système immunitaire est affaibli, feraient mieux de se faire vacciner pour se protéger des complications graves du COVID-19. Après tout, les vaccins contre le corona ne fonctionnent pas sur la base d'agents pathogènes vivants.

Ce mythe a vu le jour principalement après la publication d'une célèbre étude britannique datant de 1998, qui suggérait que le triple vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole serait la cause de l'autisme. Résultat? La demande pour ce vaccin s’est effondrée, principalement au Royaume-Uni. Une vague de rougeole s'en est toutefois suivie. Certains enfants se sont retrouvés à l'hôpital, d’autres en ont succombé. Il n’existe pourtant aucune preuve scientifique fiable appuyant cette allégation. Le périodique dans lequel l’article original a été publié a retiré l'étude, le médecin en charge de l'étude a été révoqué et l’allégation a été complètement invalidée dans plusieurs autres études.

Il est encore prématuré d’affirmer avec certitude que les vaccins contre le corona ne provoquent pas l'autisme. Les personnes vaccinées doivent être suivies pendant de nombreuses années avant de pouvoir s’en assurer. Il n’existe toutefois aucun indicateur allant dans ce sens.